平成27年度実施の中学・理科の教員採用試験に合格したKさん(新卒)の体験談です。

授業の学年、単元

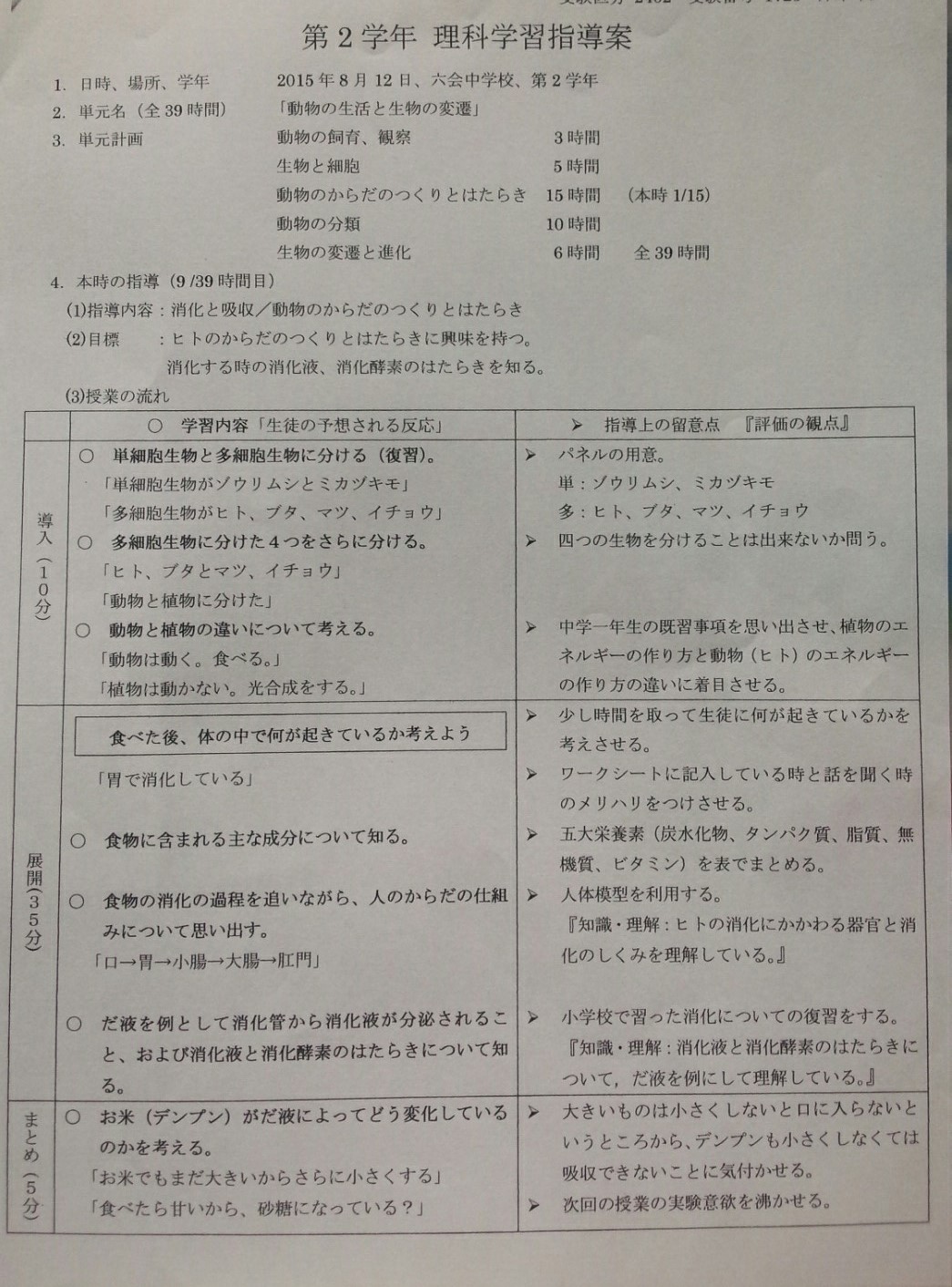

私が受験した自治体は、事前に授業テーマに沿った1単位時間の授業計画の指導案をA4サイズ1枚にまとめて用意していきます。当日は、導入から展開にかけての最初の10分間(準備、片付けを含む)を模擬授業として行いました。

私の考えた授業は、中学2年「動物の生活と生物の変遷」という単元で、本時を「消化と吸収」に設定しました。理科では実験が多いイメージですが、自分は生徒に考えさせる授業をしたいと思いました。

特に「学習内容と伝え方」の2点を意識して考えました。

学習内容の工夫

授業づくりの際に教科書や指導例を参考にしましたが、前時の「単細胞生物と多細胞生物の特徴」の学習と「本時の消化と吸収」が繋がらない展開が多かったので、そこを繋げられる授業をしたいと考え、展開の流れを工夫しました。

生徒に「食べたものが体内に入り、それがどうなっていくのか?」という疑問を抱かせることができれば、自然と消化と吸収に関心が向くのではないかと考えました。

具体的な流れとしては、前時に単細胞生物と多細胞生物の特徴を学習していたので、本時の導入では、まず生物を単細胞生物と多細胞生物に分けました。

次に、それ以外の分け方として動物と植物に分けました。そして動物と植物の違いを考えさせ「食べる・食べない」で分けました。

植物は光合成でエネルギーをつくっていることは既習事項なので、「じゃあ動物の食べたものはどうなっているんだろう?」という流れで展開していきました。

伝え方の工夫

しかし、内容をどれだけ工夫しても生徒に伝わらないといけないので、学習内容に関心を持ってもらうために生物のパネルを作っていきました。生徒に身近な植物である県の木や市の木をパネルにしたり、マンホールに描かれている植物の模様の話をしたりしました。

当日、模擬授業後の休み時間に「話し方がスムーズだった」「授業慣れしてるね」と言われて嬉しかったです。

実際の指導案

コメント