はじめに

この記事では、科学的根拠に基づき子どもの発達段階に合わせて作られている、犯罪・大地震からの「体験型安全教育プログラム」を実践しているNPO法人体験型安全教育支援機構の活動を紹介しています。

参考資料へのリンクも掲載していますので、お役に立てましたら幸いです。

NPO法人体験型安全教育支援機構とは

日本における犯罪行動、青少年非行問題の第一人者である、元日本女子大学教授清永賢二の40年に渡る膨大な研究から、子どもたちに生きる力を付けるためには、実践的な安全教育プログラムが必要であることが結論付けられました。

2003年に、清永研究室及び当機構の前身である「安全教育グループACE」が中心となり研究活動を開始、プログラム作成のために実験を積み重ねました。その後2006年に日本初の「体験型安全教育プログラム」が完成し、2012年には当プログラムを用いた「犯罪からの子どもの安全教育教材およびトレーニングプログラムの効果測定」がキッズデザイン賞優秀賞を受賞しました。受賞を受けさらに実践・普及を深めるため、発展的に本NPOを設立しました。

あやしい人の誘いを「はっきり断る」、危険だと思ったらそこから「離れる、逃げる」、友達を「助ける」、大人に「知らせる」等を、プログラムを通し「体験」して学びます。

犯罪からの安全だけでなく、極めて重要な緊急課題である「大地震」からいかに安全を確保するかについても、従来型の避難訓練から一歩踏み出し、子ども自身が、正しい知識をもとに地震に立ち向かい、「生きる」こと、そして「生き続ける」こと、さらには「安心安全な生活を取り戻すこと」を目指す力をつけることを「体験」から学びます。

【団体紹介動画】

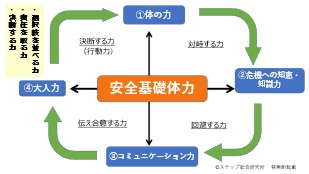

「安全基礎体力」とは

安全基礎体力とは、危機に対する社会的な力と体の力のことで、4つの力で表すことができます。4つとは①体力、②危機への知恵・知識力、③コミュニケーション力、④大人力です。私達の体験型安全教室では、この安全基礎体力をつけることを目的に、低学年は体を動かしながら、頭と心と体をつなげる体験を繰り返すことを中心に、高学年はさらに社会性(共助・公助の力)を培うことの大切さを教えていきます。

「体験型安全教室」の内容

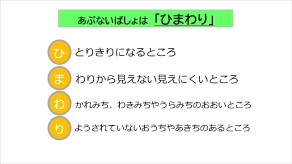

犯罪からの安全教室では、学校から家までの疑似的な通学路を設置し、つきまといや待ち伏せ行為等の察知、声掛けからの回避、連れ去りなどからの脱出、危機遭遇後の克服方法を学びます。具体的にはあやしい人の誘いを「はっきり断る」、危険だと思ったらそこから「離れる、逃げる」、友達を「助ける」、大人に「知らせる」までを体験します。

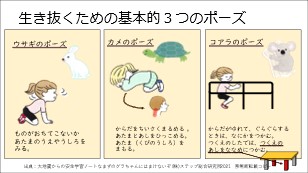

地震からの安全教室では、疑似的な「まち」の中で、ブロック塀の崩壊、瓦礫の散乱等を安全な素材を用いて再現し、実際の大地震時の映像、被害に遭った子どもたちの「大地震その時」の言葉や行動を共有することで大地震をイメージさせます。具体的には室内外の危険な場所を知り、揺れから8秒の間に倒れる・動くものから離れる、安全確保の姿勢を取り1分間は揺れを我慢する、その後けがをせずに逃げられるように体を動かす方法を体験します。また避難所での安全対策についても学びます。

【犯罪からの安全教室、簡易施設の様子】

【地震からの安全教室の様子】

危機を疑似体験することで記憶に残り、万一の時の自助能力、さらには共助の力を高め、また、成長発達段階で危機回避がまだむずかしい子どもでも、練習を繰り返し体験することで、いのちの大切さやそのまもり方を身につけることができます。

【アクティブラーニング×体験型安全教育】

自分で考え判断する力を育む’体験型安全教育’とは?

調査研究に基づくプログラム内容

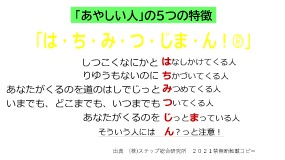

子どもや女性、高齢者等が被害に遭った事件現場の実査や元犯罪者や被害児童などへのヒアリング調査などを実施し、犯罪者はどのくらい離れたところから被害者を狙っているのか(20m)、あやしい人とはどのような特徴があるのか(事件の前の前兆)などを導き出し、科学的根拠に基づいたプログラムを開発しています。さらにより効果的なプログラムへ深化させるため、教室実施の前後に効果測定を行なっています。

大地震の体験教室プログラムは過去の大地震のデータを基に、平井邦彦長岡造形大学名誉教授、清永賢二元日本女子大学教授をはじめとする専門家の監修により作成されました。阪神淡路、中越、能登、東北など被災地での実査や、調査研究等の科学的見地を基に、危機の「その前、その時、その後どうするか」を自ら考え行動し命を守る力を育む、発達成長段階に沿ったプログラムとなっています。

どこで被災しても、一人だったとしても、「揺れ始め」の短い時間で正しく判断し、子ども自身がいかに「自分の力でしのいで生き残り、生き続けるか」という点に着目し、何秒で安全な場所に避難しなければならないのか、その際身体のどこを守るのか等、豊富な研究から得られた内容をプログラムに反映させています。

【大地震 そのときどうする?】

また、親が知らない間に子どもが見知らぬ人とつながり、トラブルに巻き込まれてしまうSNSにまつわる危険についても、事件の調査分析、保護者や子どもたちへのアンケート等を実施し、プログラムを開発しています。また、2021年には、文部科学省「生命(いのち)の安全教育のための映像資料作成」を行いました。

【生命(いのち)の安全教育動画教材】 小学校高学年向け SNSを使うときに気をつけること

犯罪、地震、SNSの体験教育プログラムは、それぞれ子どもの発達成長に合わせたプログラムとなっており、発達段階に合わせたその時の最大限の定着を目指し指導方法にも様々な工夫を施しています。

自助から共助、公助へ~目指している犯罪からの安全教育・防災教育

子どもたちの命を守る大きな柱として、大人がしっかり子どもたちを「見守る」ことがあります。しかし「子ども自身が自らの命を守る力を育む」ことも、大人ができるもうひとつ大きな柱です。

やがて、子どもたちは大人になり、地域の安全を守る担い手となります。自分の命を守る力をしっかりと蓄え、いざというときには、友人、見ず知らずの人の命も守り助けることのできる人へ。こうした自助・共助・公助の力を備えた「大人を育てる」安全教育を、各地で広めていきたいと考えています。

当機構は、自治体と共に安全教育を実践しています。「『生きる力』をはぐくむ学校での安全教育」が2018年度より必須となりましたが、交通事故から、また災害からの安全指導は実施しても、犯罪からの安全教育までできている学校は多くはありません。子どもたちに必要な、科学的な根拠のある正しい知識と体験を身につけられる当機構の「体験からの学び」を多くの方々に知っていただき、さらには教員の方々、教員を目指す方々が、本プログラムの指導士を目指してくださることを期待しています。

関連書籍

「いやです、だめです、いきません」 親が教える 子どもを守る安全教育(岩崎書店)

絵本 あぶないときは いやです、だめです、いきません(岩崎書店)

絵本 おおじしん、さがして、はしって、まもるんだ(岩崎書店)

「犯罪から園を守る 子どもを守る」 今すぐできる園の防犯ガイドブック(メイト)

「犯罪と地震から子どもの命を守る!」 子どもが使えるワーク付き(小学館)

「犯罪からのこどもの安全を科学する」 「安全基礎体力」づくりをめざして(ミネルヴァ書房)

NPO法人体験型安全教育支援機構ホームページ

https://www.safety-education.org/

NPO法人体験型安全教育支援機構YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@npo1991/about

NPO法人体験型安全教育支援機構Facebook

https://www.facebook.com/anzentaiken/?locale=ja_JP

NPO法人体験型安全教育支援機構インスタグラム

https://instagram.com/safety_education?igshid=YmMyMTA2M2Y=

コメント