はじめに

本記事は、袖ヶ浦市立蔵波小学校の松尾英明先生に1日密着取材をし、その内容を記事化したものです。前半では取材の中で見つけた学級内の工夫を、後半では松尾先生が行っている革新的な学級経営と教員の働き方についてのお話を紹介します。

(2023年5月31日取材)

こんな人におすすめ!

- 学級運営に悩んでいる先生

- より効率的に仕事がしたいと思っている先生

松尾先生のプロフィール

1979年宮崎県生まれ、神奈川県育ち。「自治的学級づくり」を中心テーマに千葉大学教育学部附属小学校等で研究を続け、現在は千葉県公立小学校教諭をしている。全国で教員や保護者を対象にしたセミナーや研修会等の講師を務めるほか、メ―ルマガジン、ブログ等でも情報発信を行う。学級づくり修養会「HOPE」主宰。『不親切教師のススメ』(さくら社、2022年)、『学級経営がラクになる! 聞き上手なクラスのつくり方』(学陽書房2023)など著書多数。

密着で見えてきた教室のなかでの工夫

↑子どもたちによる飾りつけ。画びょうを使用しないため、安全です。

↑子どもたちが意見を出すポストです。取材した際も、ある子どもからの学級づくりに関する意見について話し合う場面が見られました。詳しくはこちらの記事へ

↑最低限のものしか置いていない机です。私物は一切なく、すっきりとしています。物をたくさん置かないことで、子どもが近くに来たときにすぐ対応しやすかったり、掃除の際の机の移動が楽になったりするようです。

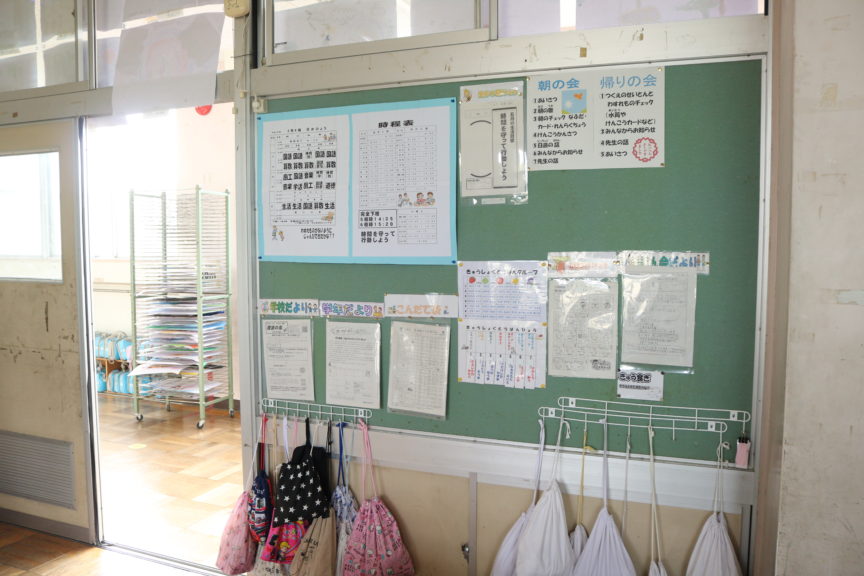

↑最低限の掲示物①

↑最低限の掲示物②

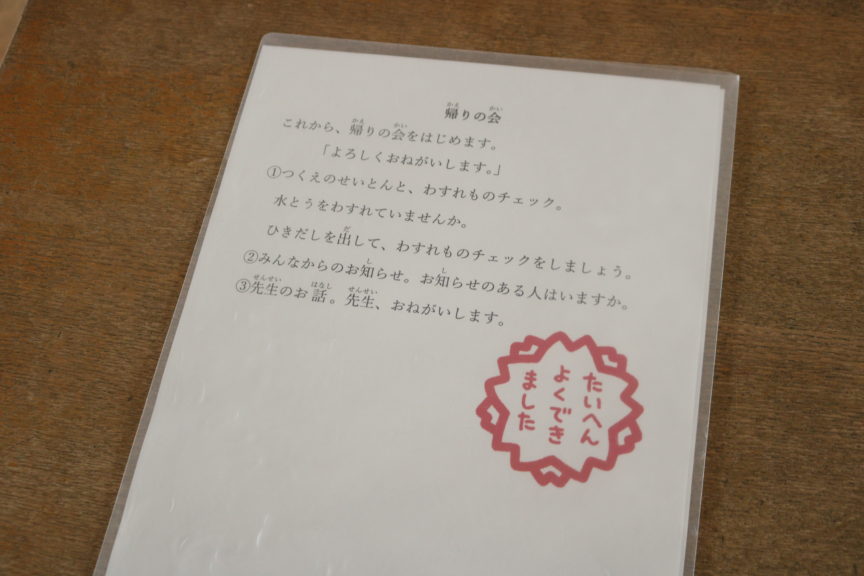

↑とてもシンプルにまとめられた帰りの会のセリフです。

子どもに任せるポイント

まずは、自分が無理をしないことが一番のポイントです。子どもにも自分がしないような無理は求めませんし、私も休めるときにはしっかり休むようにしています。

その一環として、子どもに任せるということを積極的に行っています。これは子どもの自主性を育むこともできます。例えば、体育の授業中に雨が降ってきたとき、雨の中コーンを片付けてくれる子どもがいました。このような良いことをしてくれた子どもを褒めるということも意識しています。

子どもはとにかく褒められたいものです。良いことをしたときにアピールしてくれる子どももいます。褒められるために良いことをすることはあまり良くありませんが、褒められて嬉しいという気持ちは大切だと思います。良いことをしたら認めてほしいというのは我々大人も同じですし、子どもの行動に気づけないこともあるので、子どもが自らアピールしてくれるのは私もありがたいです。

また、全員一律に同じレベルを求めないということも個別最適な学びに繋がります。一人ひとり違う人間であり同じことはできません。全員に一律に同じものを求めることが一番大変だと思っています。

そして最後に、なるべく怒らないように心がけることが大切です。ただし、私は子どもたちに「人を傷つけた時は真剣に怒る」という宣言を学級開きでしています。

↑飾りつけをする子どもたち

子どもたちの行動を制約すればするほど子どもの自由度は下がり、生き生き度は落ちてしまいます。危険なことが子どもの成長に繋がることも多いので、無理には止めません。例えば、子どもがロッカーの上に乗っているときも注意するのではなく、「落ちたら危ないよ。怪我は100%自分の責任だからね。」と伝えています。ただ、そのように子どもには教えますが学校の中で起きた全てのことの責任は100%教師にあるので、その子どもが私だと思って言っています。

働き方の変化

私が働き方について意識し出したきっかけは、2つあります。

1つ目は、教師になって4年目のときです。当時子育て中で帰るのがとても早い学年主任が誰よりも仕事をしている一方で、私は大した仕事をしていないのに帰るのが遅くなることが多々ありました。そして、それは私の仕事に無駄が多いからだと気づきました。その先生の仕事が早かった理由は、「できないことはできないから」と仕事の線引きをしたり、子どもを信頼して任せたりしていたからだと思います。

私は、初任から3年目ぐらいまで夜の10時まで残るような日も多かったです。当時は若かったのでそんな生活も平気でした。独身だったので帰っても家に誰もおらず、自分だけの時間なので、帰って寝てまた来ればいいだけと思っていました。

2つ目は、子どもが生まれたことです。それからは、やはり早く帰らなくてはいけなくなりました。このことが私の働き方への意識に大きな変化を与えたことから、必要に迫られるというのは大事なポイントだとわかります。早く退勤するにどうすればいいのかを考え、仕事の取捨選択をするようになりました。 例えば、私は学級通信を作っていません。昔は作っていましたが、とても時間がかかってしまうものなので作るのをやめ、代わりに、お家の人にその日の出来事が伝わるように連絡帳に日記を書くということを始めました。もちろん、効果のある仕事はたくさんありますが、労力が大きすぎるものはなくしていくようにしました。他にも、年賀状や暑中見舞いの代わりに、誕生日の子の写真を撮って、はがきとして出すということもしています。年賀状はあまり喜んでもらえないのですが、この方法であれば、珍しさもありとても喜んでもらえます。労力以上の大きな効果が得られることは、やるようにしています。

帰宅時間については、個人的には8時でも9時でも構わないと思っています。若手の時期は特に、そのような経験をしても良いと思っています。

関連記事

【教員の教員の1日に密着レポート】袖ケ浦市立蔵波小学校 松尾英明先生 | EDUPEDIA

編集後記

教員の労働はきついといわれていますが、工夫をすることで、子どもたちの主体性を育み、労働の軽減へとつなげることができることを感じました。教員の労働に悩む教員の皆さんにこの記事が届くことを願います。

(編集・文責 EDUPEDIA編集部 般若莉子 丸山和音)

コメント