本単元で身に身に付けたい資質・能力

本単元では、場面の様子に着目して、登場人物の行動を具体的に思い浮かべながら物語を読み、かぎ(「」)が使われている会話文をどのように読むか、工夫して音読できる力を養う。また、本文には書かれていない部分を想像し、登場人物たちの気持ちや様子を友だちと伝え合う力や、かぎ(「」)を使って文章を書く力を養っていく。

単元の評価基準

知識・技能

- かぎ(「 」)の使い方を理解して文や文章の中で使っている。

- 語のまとまりや言葉の響きなどに気をつけて音読している。

思考・判断・表現

「読むこと」において、場面の様子に着目して、登場人物の行動を具体的に想像している。

主体的に学習に取り組む態度

積極的に想像力を広げて物語を読み、これまでの学習をいかして想像したことを友だちに伝えようとしている。

単元の展開(前編)【第1次~第2次(1~3時間)】

第1次(1時)初発の感想を発表し、学習の見通しをもつ。

- 「くじらぐも」という題名を聞き、どんなお話か想像する。

教師:「今日から『くじらぐも』というお話を学習します。どんなお話か想像してみましょう。」

児童:「題名が『くじらぐも』なので、くじらが出てくると思います。」

児童:「くじらの形をした雲のお話だと思います。」

- 教師の範読を聞く。

教師:「読み終わった後に、感想を聞きます。」

- 初発の感想を発表する。

児童:「私もくじらぐもにのって遊びたくなりました。」

- 登場人物の確認をする。

教師:「このお話には、誰が出てきましたか。」

児童:「一年二組の子どもたち。」「先生。」「くじらぐも。」

- 「くじらぐも」の学習課題「一年二組の子どもたちになりきって『くじらぐも』を読み、なりきり発表会を開こう」を確認する。

【板書】

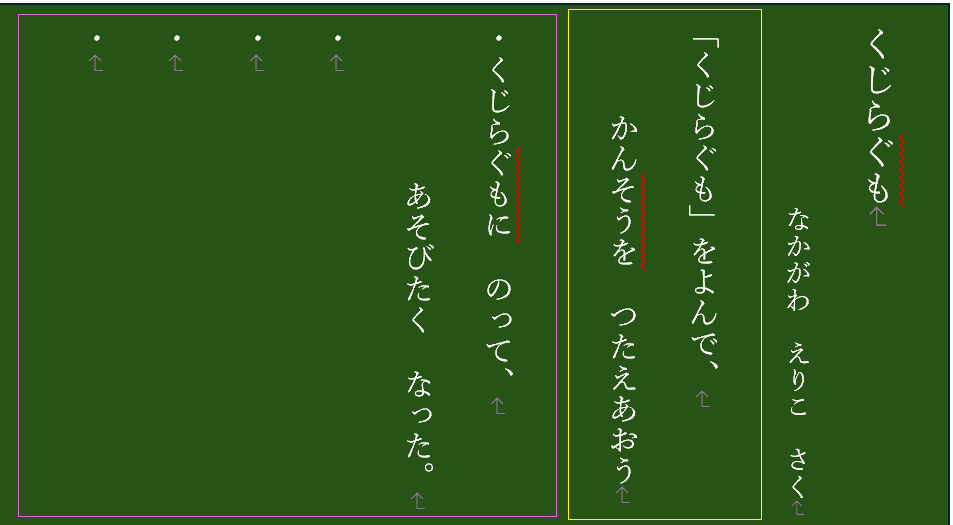

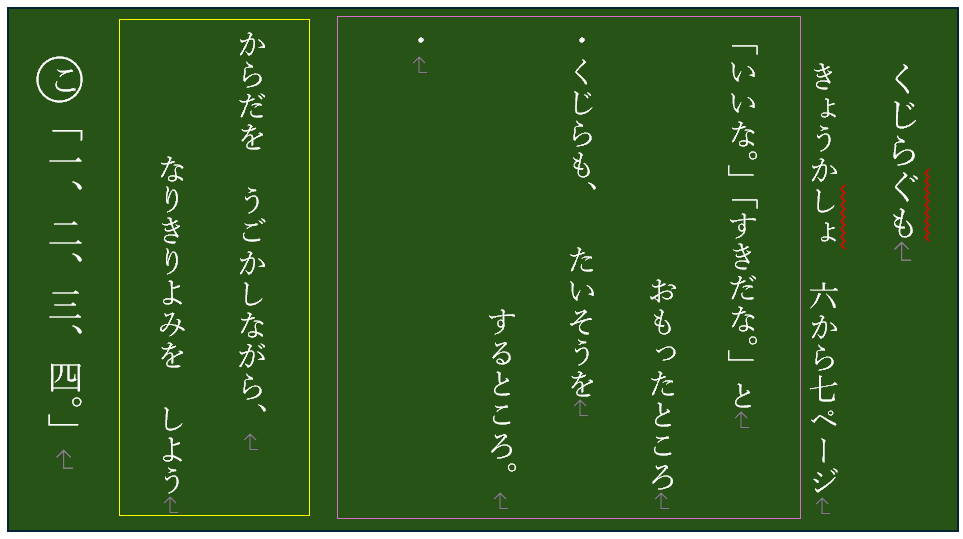

第2次(2時)様子を思い浮かべながら、教科書p6~7の「なりきり読み」をする。

- 今日のめあてを確認する。

- 教師の範読(教科書p6~7)を聞く。

教師:「読み終わった後に、みなさんが『いいな。』『すきだな。』と思ったことを聞きます。確認しながら聞きましょう。」

- 「いいな。」「すきだな。」と思ったところについて、発表する。

児童:「くじらも一緒に体操しているところが面白かったです。」

- 動作を交えながら、「なりきり読み」をする。

教師:「今から教科書の6ページから7ページを読みます。みなさんは、一年二組の子どもたちになりきって体操をしたり、その場でかけあしをしたりしながら聞きましょう。また、途中に『一、二、三、四。』という掛け声が出てきます。そこは、一緒に声を出して『なりきり読み』をしましょう。」

- p7のかぎ(「」)は誰のセリフか確認をし、教科書の文章上に直接メモをする。(例:一年二組の子どもたち⇒こ)

- 様子を思い浮かべながら、「なりきり読み」をする。

教師:「とても元気な掛け声が聞こえました。ところで、くじらぐもはみなさんから見てどのあたりに浮かんでいましたか。」

児童:「空です。」「高いところです。」

教師:「それでは、大きなくじらが現れたら、みなさんで見上げてみましょう。もう一度、なりきり読みをします。」

- 次回の学習の見通しを持つ。

教師:「次回は、今日の続き教科書8ページから9ページをなりきり読みします。」

【板書】

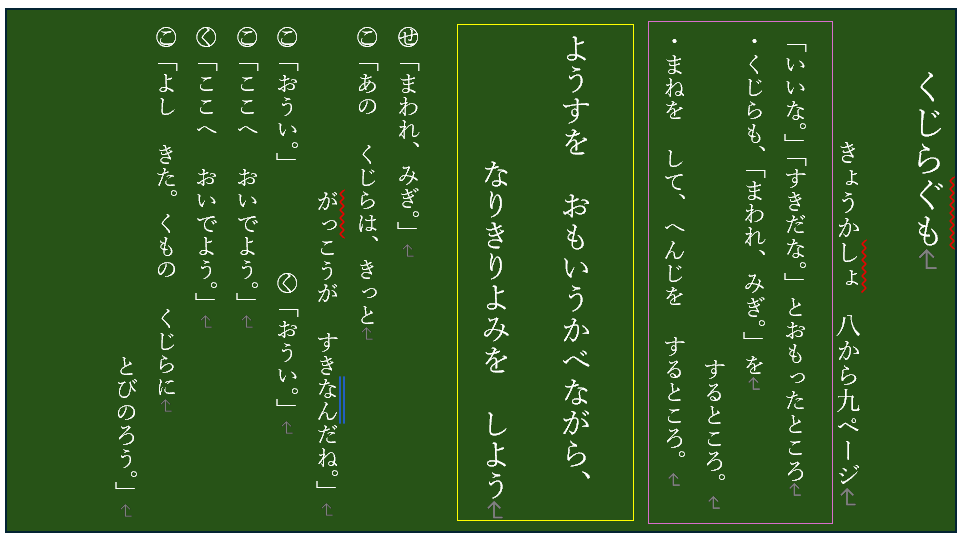

第2次(3時)様子を思い浮かべながら、教科書p8~9の「なりきり読み」をする。

- 教師の範読(教科書p8~9)を聞く。

教師:「読み終わった後に、みなさんが『いいな。』『すきだな。』と思ったところを聞きます。確認しながら聞きましょう。」

- 「いいな。」「すきだな。」と思ったことについて、発表する。

児童:「くじらも一緒に、まわれ、みぎをするところです。」

児童:「くじらが真似して、返事をするところです。」

- 今日のめあてを確認する。

- p8~9のかぎ(「」)は誰のセリフかを確認し、教科書の文章上に直接メモをする。(例:先生⇒せ、くじら⇒く)

- なりきり読みをする。

教師:「今から教科書の8ページから9ページを読みます。みなさんは、一年二組の子どもたちになりきって『まわれ、みぎ。』をしながら聞きましょう。また、途中に子どもたちのセリフがあります。そこは、一緒に声を出してなりきり読みをしましょう。」

・どのような工夫をして、かぎ(「」)を読んだのか確かめる。

教師:「とても大きな声で読んでいましたね。なぜ、みなさんは大きな声で読んだのですか。」

児童:「教科書に、『大きな声で』と書いてありました。」

児童:「くじらは遠くに浮かんでいるので、声が届くように大きな声で読みました。」

教師:「よく読めています。先生も、くじらは空に浮かんでいるので、小さい声だと聞こえづらいかもしれないと思いました。声が届くように、怒鳴り声ではなく、やまびこのように遠くまで飛んでいくような、伸びのある声で読めるといいですね。」

- 様子を思い浮かべながら、もう一度なりきり読みをする。

- 次回の学習の見通しを持つ。

教師:「次回は、今日の続き10ページから11ページをなりきり読みします。」

【板書】

参考・引用図書

- 光村図書『こくご 一下』

参考URL

https://assets.mitsumura-tosho.co.jp/5917/1031/2528/06s_k_nenkei1_03.pdf(光村図書HP内)

執筆者

MUKOせんせい

元小学校教諭としての経験を活かし、中学・高校でも講師として教壇に立つこと多数。現在は、子育てに奮闘しながら、現場で働く先生方をサポートするウェブライターとして活動中。

コメント