本単元で身に身に付けたい資質・能力

本単元では、場面の様子に着目して、登場人物の行動を具体的に思い浮かべながら物語を読み、かぎ(「」)が使われている会話文をどのように読むか、工夫して音読できる力を養う。また、本文には書かれていない部分を想像し、登場人物たちの気持ちや様子を友だちと伝え合う力や、かぎ(「」)を使って文章を書く力を養っていく。

単元の評価基準

知識・技能

- かぎ(「 」)の使い方を理解して文や文章の中で使っている。

- 語のまとまりや言葉の響きなどに気をつけて音読している。

思考・判断・表現

「読むこと」において、場面の様子に着目して、登場人物の行動を具体的に想像している。

主体的に学習に取り組む態度

積極的に想像力を広げて物語を読み、これまでの学習をいかして想像したことを友だちに伝えようとしている。

単元の展開(後編)【第2次~第5次(4時~7時)】

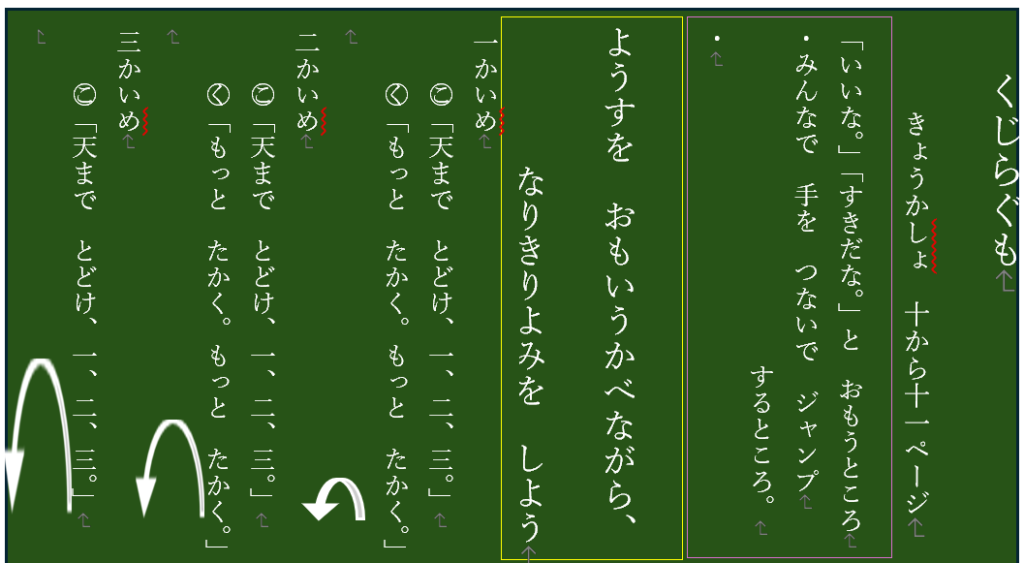

第2次(4時)様子を思い浮かべながら、教科書p10~11の「なりきり読み」をする。

- 教師の範読(教科書p10~11)を聞く。

教師:「読み終わった後に、みなさんが『いいな。』『すきだな。』と感じたことを聞きます。確認しながら聞きましょう。」

- 「いいな。」「すきだな。」と感じたことについて、発表する。

児童:「みんなで手をつないで、ジャンプするところです。」

- 今日のめあてを確認する。

- 教科書p10~11を動作化する。

教師:「一年二組の子どもたちになりきって、ジャンプをしてみましょう。どのようにジャンプをしていましたか。」

児童:「みんなで手をつないでいました。」

児童:「丸い輪になっていました。」

教師:「ジャンプは何回しましたか。」

児童:「3回です。」

児童:「3回目が一番高いと思います。」

- 動作化を通して、どのように工夫して読むと良いか考える。

教師:「ジャンプと一緒に、子どもたちの『天までとどけ、一、二、三。』というセリフが3回ありました。このセリフは、どのように読むといいでしょうか。」

児童:「二回目は、一回目よりも大きな声で読んだらいいと思います。」

教師:「それは、なぜですか。」

- p10~11のかぎ(「」)は誰のセリフか確認をし、教科書の文章上に直接メモをする。(例:先生⇒せ、くじら⇒く)

- 様子を思い浮かべながら、なりきり読みをする。

- 次回の学習の見通しを持つ。

教師:「次回は、一年二組の子どもたちが雲のくじらに乗っているとき、どんなことを話したか想像しましょう。」

【板書】

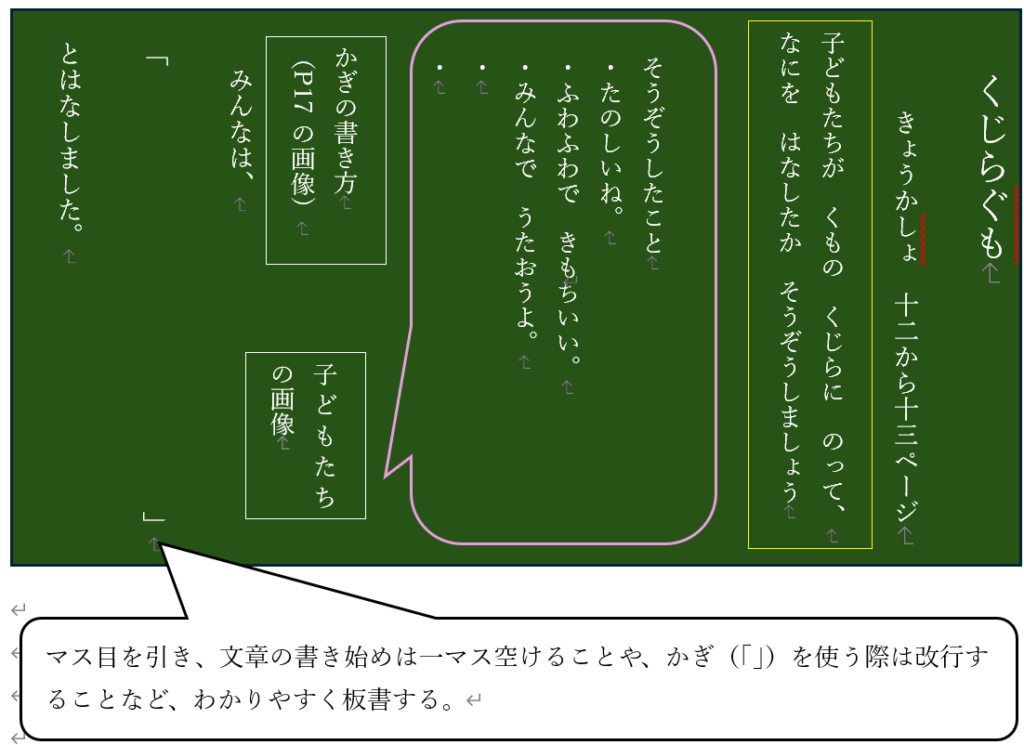

第3次(5時)読んで想像したことを伝え合う。

- 今日のめあてを確認する。

教師:「今日は、一年二組の子どもたちが雲のくじらに乗っているとき、何を話したか想像しましょう。」

- 教師の範読(教科書p12~13)を聞く。

児童:「楽しいね、って話していると思います。」

児童:「ふわふわで気持ちいい、って話していると思いました。」

児童:「みんなで歌おうよ、って誰かが言ったと思います。」

- 想像したことを、かぎ(「」)を使って、ノートに書く。

教師:「たくさん考えが出ましたね。この中から一つ選び、かぎを使って、ノートに書きましょう。かぎを使うときは、ノートにこのように書きます。」

- 次回の学習の見通しを持つ。

教師:「この『くじらぐも』の学習の最後に、なりきり発表会をします。次回は、発表会を開くために、なりきって読む練習をしましょう。」

【板書】

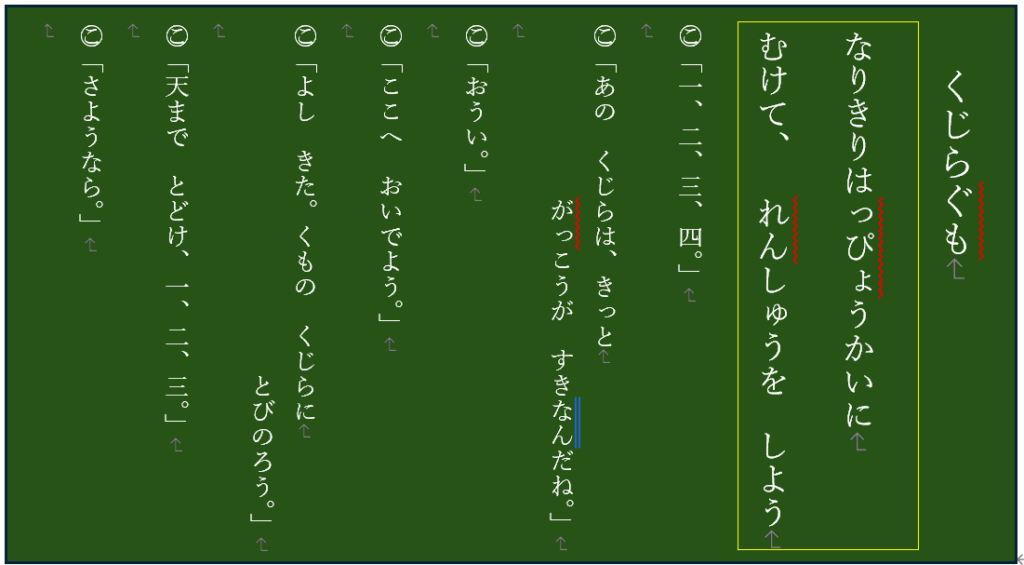

第4次(6時)なりきり発表会を開くために、練習をする。

- 今日のめあてを確認する。

教師:「今日は、なりきり発表会の練習をします。みなさんが読むところは、子どもたちのセリフです。班ごとに発表します。」

- 子どもたちのセリフを確認する。

- 班ごとに練習をする。

- 次回の学習の見通しを持つ。

教師:「次回は、なりきり発表会をします。」

【板書】

第5次(7時)なりきり発表会を開き、「くじらぐも」の学習の振り返りをする。

- 今日のめあてを確認する。

教師:「今日は、なりきり発表会をします。班ごとに発表します。友だちの発表を聞いて、感想を伝えましょう。」

- 班ごとに発表し、感想を伝えあう。

- 学習の振り返りをする。

教師:「お話の中で、『いいな。』『すきだな。』と思ったところはどこですか。」

教師:「なりきり発表会で発表するとき、どんなことに気をつけて読みましたか。」

授業をふりかえって

子どもたちにとって、物語の動作化はとても魅力的な活動の一つです。特に、くじらぐもへ飛び乗ろうとジャンプをする場面では、大いに盛り上がることでしょう。ただし、動作化することが目的にならないように注意が必要です。「なりきって読む。そのためには、どんな工夫がいるか考える。」という活動の目的を明確にしながら、取り組ませることが大切です。また、低学年の子どもたちにとって、友だちの前で発表することは、大きな動機付けになります。「なりきり発表会」という最終の目標に向けて、毎時間学習に取り組んでいることが分かるように、意欲を持たせながら楽しく活動できると望ましいです。

参考・引用図書

- 光村図書『こくご 一下』

参考URL

https://assets.mitsumura-tosho.co.jp/5917/1031/2528/06s_k_nenkei1_03.pdf(光村図書HP内)

執筆者

MUKOせんせい

元小学校教諭としての経験を活かし、中学・高校でも講師として教壇に立つこと多数。現在は、子育てに奮闘しながら、現場で働く先生方をサポートするウェブライターとして活動中。

コメント