1 はじめに 「希望と勇気、努力と強い意志」の授業のポイント・注意点

本教材「こぐまのらっぱ」は、小学校学習指導要領解説「特別の教科 道徳(平成29年7月)」の内容項目A「希望と勇気、努力と強い意志」に該当する教材です。

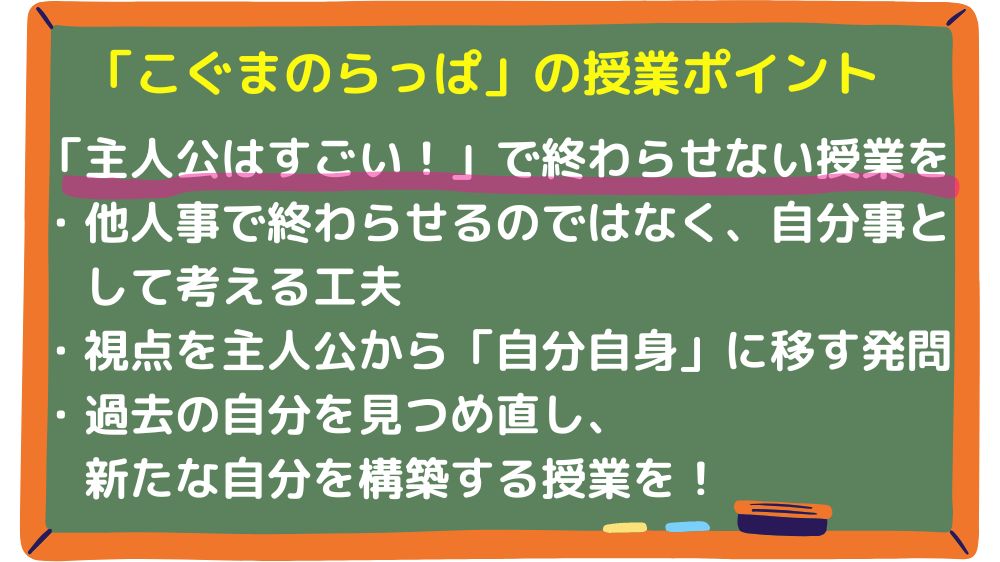

「希望と勇気、努力と強い意志」の授業のポイントは、「主人公はすごい!」で終わらせないことです。

「希望と勇気、努力と強い意志」を扱う教材は、困難に直面する主人公が葛藤を通して、努力と強い意志によって困難を乗り越える姿が描かれることが多いです。

その主人公の姿を見て、子どもたちは「すごいな」「立派だな」「自分も主人公を見習おう」という気持ちを抱きます。しかし、ここで終わってしまっては、道徳的価値を自分事としてではなく、他人事として捉えているレベルです。

そうではなく、自分(たち)をの姿を見つめ直し、実は「自分(たち)も頑張ってすごい!」という新たな気づきや、「自分(たち)が困難に出くわしても、乗り越えていけ

る」という希望を与える授業にしていきたいです。

特に1年生は、

- 苦手・嫌いなことから逃げる

- すぐに諦める

- めんどうでやりたくない

という場面に日常で遭遇します。

「毎日やるべきことをやっている」「めんどうだと思っても勉強を頑張っている」「苦手な食べ物から逃げずに食べている」というような、日常では気づかない「希望と勇気、努力と強い意志」の道徳的価値に注目する授業展開を心がけていきましょう。

2 教材、あらすじ、授業のねらいについて

- 小学校1学年 道徳科 主題名 「あきらめないで さいごまで」

- 教科書 東京書籍 『新しい道徳』「17 こぐまの らっぱ」

- 内容項目 A-(5)希望と勇気、努力と強い意志

あらすじ

主人公の「こぐま」が演奏会に出るためにらっぱの練習を始めたが、うまくいかず諦めようとする。しかし、小鳥たちの会話からヒントを得て諦めずに何度も何度も練習を続けて上達する。いよいよ迎えた演奏会は大成功に終わり、「こぐま」は観客の大きな拍手と仲間たちの称賛を受けて、うれしい気持ちになる。

ねらい

主人公が困難にもめげずに努力し続ける姿について考え、最後まで粘り強く努力しようとする心情を育てる。

3 授業の工夫

自分自身を見つめ、人間の弱さに気づく

本記事の冒頭で、「希望と勇気、努力と強い意志」の教材では、主人公が困難を乗り越えて努力する姿が多く描かれることについて述べました。

こうした教材の中には主人公が葛藤する場面があります。

「こぐまのらっぱ」の中では「こぐまは、もう らっぱを ふくのを やめようかと おもいました。」の場面がこれにあたります。

T「こぐまはどうしてらっぱをふくのをやめようと思ったの?」

C「うまくいかないから、嫌になった」

C「夜まで練習してもらっぱをうまく吹けないから、諦めた」

といった対話で「こぐまの弱さ」が表面化します。

そこで、「こぐまと同じように諦めそうになったことはありませんか?」と発問してみましょう。考える視点が、主人公の「こぐま」から「自分自身」に変わります。

C「算数の問題ができなくて泣いた」

C「お家のお手伝いが面倒でやらなかった」

C「間違えたら嫌だから手を挙げて発表できない」

「こぐまの弱さ」から、具体的な「人間の弱さ」、「自分(たち)の弱さ」が浮き彫りになります。

子どもたちの思うようにいかない経験や逃げ出したくなる経験を、教師は共感的に受け止めましょう。子どもたちが「人間の弱さ」に気づくとともに、「自分自身の弱さ」を考える(見つめ直す)授業展開になります。

前向きに生きる力を与える授業

「希望と勇気、努力と強い意志」の授業は、困難に直面しても前向きに生きる力を子どもたちに与える授業にしていきたいです。なぜなら、先行き不透明な時代を生きていく子どもたちだからこそ、どんな時代でも前向きに生きる力が必要だと感じているからです。

前向きに生きる力は与えるには、「頑張ってよかった」「みんなが喜んでくれてうれしい」「諦めなくてよかった」という「最後まで頑張る大切さ」と、「諦めずに頑張るっていいな」「つぎはもっと頑張ろう」「苦しさを乗り越えた先に喜びがあるんだな」と「希望をもって生きる大切さ」に子どもたちが気づく工夫が必要です。

本授業では、子どもたちの道徳的価値(努力と強い意志)のある行為を取り上げる方法が効果的です。

例えば、「●●くんは算数が苦手だけど、答えが出るまで諦めないで頑張っている」「運動会の練習。暑い中だったけど、最後まで手を抜かずに頑張った」など、子どもたちが経験した場面(行為)と今回の道徳的価値が実はほぼイコールであると認識した時、道徳的価値を実体験として理解できます。そして、自己の生き方を見つめ直し、自己の価値観を再構築します。

道徳の授業は数値で子どもたちの変容を測るのが難しい教科です。だからこそ、子どもたちの体験は貴重です。

体験は自分の過去の姿。

過去と今の自分を見つめ直す中で新たな気づきを得て、未来の自分を構築していく授業を展開したいですね。

国語教育の大家である野口芳宏氏は「向上的変容」という言葉で、授業前と授業後の子どもたちが変化する授業を提唱していました。

「主人公のこぐまはすごい」「こぐまは最後まで頑張った」という自己の変容がない授業ではなく、「最後まで諦めないで頑張るぞ! 」「難しくても最後までやり抜くぞ! 」と授業前より一歩も二歩も前向きに生きようとする子どもたちの姿を目指して「こぐまのらっぱ」の授業を実践してほしいです。

執筆者プロフィール

マー

小学校教員を15年務めた後、フリーのWEBライターに転身。教員時代は安全主任、体育主任、生徒指導主任、学年主任を担当。現在は「物事のよさをより多くの人に」をモットーに教育系記事、金融系記事を主に執筆。趣味は野球観戦とランニングで、野球やマラソン・駅伝を応援するブログを運営している。

コメント