この記事は、「たんぽぽのちえ」(光村図書 2 年国語)~動作化から文章表現を考える【前編】~の続きです。

本単元で身に付けたい資質・能力

本単元では、時間的な順序や事柄の順序を考えながら、内容の大体をとらえる力、そして、文書の中の重要な語や文を考えて選び出す力を育てていく。「たんぽぽのちえ」では、文頭表現に「時をあらわす言葉」と「接続語」が使われているので、時間軸に着目して考えることができる。また、内容に沿って軸とわたげに着目して考えていくことで、事柄の順序について考えることができる。

単元の評価基準

- 知識・技能:順序など情報と情報の関係を理解している。

- 思考・判断・表現:

- 「読むこと」において、時間的な順序などを考えながら、内容の大体をとらえている。

- 「読むこと」において、文章の中の重要な語や文を考えて選び出している。

- 主体的に学習に取り組む態度:粘り強く時間的な順序などを考えて内容をとらえ、学習の見通しをもって、文章を読んで思ったことを書こうとしている。

単元の展開 【6 時~10 時】

6 時(第 3 次) たんぽぽが、いつどんな知恵を働かせているか考える。③

- 6 段落の一斉音読をする。

- なぜ、たおれていた花のじくがおきあがって、ぐんぐんのびていくのか考える。

- 動作化ペア音読を取り入れて、たおれていた花のじくがまたおき上がるところや、ぐんぐんのびているところの動作化をする。動作化して気付いたことを確認する。

- (子どもの反応→「たおれているよりおき上がった方が元気になった。」や「高い方がたくさん太陽にあたる気がする。」など)

- 7 段落の一斉音読をする。

- (「子どもから答えが書いてあった!」というような声が出るので、「どこに答えが書いてあるの?」と問うことで答えの記述を共有する。)

- 質問→なぜ、こんなことをするのでしょう。

- 答え→せいを高くするほうが、わた毛に風がよくあたって、たねをとおくまでとばすことができるからです。

- 「~からです。」という文末表現が答えを表していることを確認する。

- たねを遠くまでとばすことの良さを考える。(子どもの反応→「いろいろなところにたんぽぽが咲く」など)

- たんぽぽがどんなちえを働かせていたか自分でまとめる。

- 「たんぽぽは~~~というちえをはたらかせています。」に当てはまるようにする。

- (子どもの反応→「せのびをしてたねをとおくまでとばす」など)

- クラスの実態に合わせて、選択肢を用意して、その中から選ぶことや穴埋めのかたちにすることでも良い。

7 時(第 3 次) たんぽぽが、いつどんな知恵を働かせているか考える。④

- 8 段落の一斉音読をする。

- 動作化ペア音読を取り入れて、晴れの日はらっかさんがいっぱいにひらくことを表現する。

- 動作化で気付いたことを確認する。

- (子どもの反応→「たくさんのわた毛がとんでいきそう」「風にのって色々な場所にいきそう」など)

- 「すぼむ」と 2 段落に出てきた「しぼむ」のちがいを問う。

- (子どもの反応→「同じ……?」「なんですぼむにしたんだろう……?」)

- 「すぼむ」は再びもとに戻れることをおさえる。

- なぜ「すぼむ」という書き方にしたのかを問う。

- (子どもの反応→「また晴れたらとおくまでとばすから」など)

- なぜすぼむのかを問うことで、前時であつかった文末表現~からが理由を表すことを確認する。

- 晴れの日のわた毛、雨ふりの日のわた毛の動作化をして違いを確認する。

- たんぽぽは晴れの日、雨の日でわた毛のらっかさんをかえることでどんな良さがあるか考える。

- (子どもの反応→「たねをとおくまでとばせる」など)

- たんぽぽがどんなちえを働かせていたか自分でまとめる。

- 「たんぽぽは~~~というちえをはたらかせています。」に当てはまるようにする。

- (「晴れの日はひらいたり雨の日はすぼんだりしてたねをとおくまでとばす」など)

8 時(第 3 次) たんぽぽはなぜ色々なちえをはたらかせるか考える。

- 全文を動作化ペア音読をする。

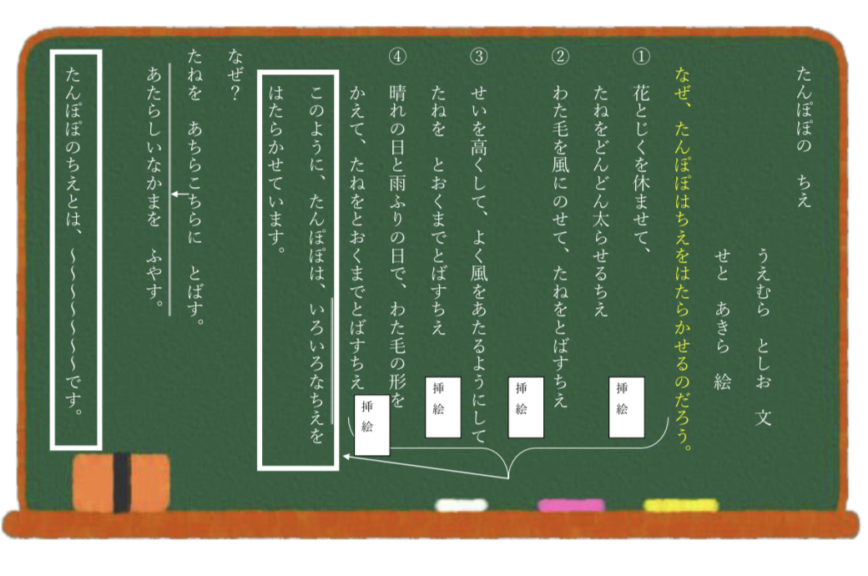

- 4 つのちえを全体共有する。

- なぜたんぽぽは色々なちえをはたらかせているか考えるために、4 つのちえの共通点を見つける。

- (クラスの実態に応じてグループ活動でも良いと思う。)

- (子どもの反応→「たねをいろいろなところにとばしたい」「たねを大きくしてできるだけ遠くにとばしたい」など)

- 「たんぽぽのちえとは~です。」の形に合うように~の部分を各自でうめる。

9 時・10 時(第 4 次) 1 番かしこいと思うたんぽぽのちえを選ぶ。

- 全文の動作化ペア音読をする。

- 自分が一番かしこいと思うたんぽぽのちえを選び、理由もノートに書く。

- 黒板に書かれている1番かしこいと思うちえにネームカードをはり、いろいろな人と立ち歩き交流する。

- (自分と同じちえを選んだ人も OK。理由をしっかり聞き、自分の理由と違うところを見つける。)

- 説明文は「順序」と「理由」に気をつけて読むことをおさえる。

授業をふりかえって

説明文で動作化を取り入れたことで、子どもたちも楽しく読めていた。また、動作化をして終わりではなく、気付きを問うことが大切だと感じた。

参考 URL:https://assets.mitsumura-tosho.co.jp/7416/7531/7954/02s_k_nenkei2_03.pdf)(光村図書 HP 内)

執筆者

おはな先生

元小学校教諭。「授業でつながる学級」がモットー。授業中の活動で子どもたちがつながっていくような授業構成につとめる。現在は、教員を目指す人や忙しい教員を全力で応援するウェブライターとして活動中。(2023 年 9 月 20 日時点のものです。)

コメント