はじめに

本教材は、2年生の子どもたちにとって身近な存在である動物園をとりあげた説明文教材である。かつて私が2年生を担任して本教材を実践したときにも「どうぶつえんにじゅういさんがいるなんて、知らなかった。」「じゅういさんて、たいへんだ! 」「じゅういさんになりたい。」など子どもらしい言葉がとびだした。

本単元では獣医さんの1日を追い時間的な順序を理解する力と、文中の主語と述語の関係を把握する力の2つを身につけさせる。子どもにとっては難しい学習課題でもあるため、絵や表を用いて丁寧に指導することをすすめたい。また、時系列の理解が難しい子どももいる。挿絵を拡大して教室に掲示し、学級の子どもたちをイラスト化してペープサートのように動かし、今どの動物の話をしているのかを視覚的にもわかりやすくすると、楽しんで学習に取り組めるであろう。

本単元で身に付けたい資質・能力

本単元では、筆者(獣医)の1日の流れを追うことを通し、時間的な順序を考えながら内容の大体を捉えることができる力を養う。同時に、文中の主語と述語の関係に気づくことができる力を身につけさせる。また、文章の内容と自分自身の体験を結び付けて感想をもったり、友だちと話し合ったりする力も身につける。

単元の評価基準

【知識・技術】

・文の中における主語と述語の関係に気づいている。

・共通、相違、事柄の順序など情報と情報との関係について理解している。

【思考・判断・表現】

・「読むこと」において、時間的な順序を考えながら内容の大体を捉えている。

・「読むこと」において、文章の内容と自分の体験とを結び付けて、感想をもっている。

【態度】

・進んで文章の内容と自分の体験とを結び付けて感想をもち、これまでの学習をいかして、文章を読んで考えたことを友だちと話そうとしている。

単元の展開【全10時】

1時(第1次)学習の見通しをもつ。

教科書の教材文の扉絵を見て、動物園や獣医について知っていることや知りたいことを出し合う。

・多くの子どもたちは動物園を知っているだろう。また家でペットを飼っている子なら獣医を知っている可能性もあると考えられる。しかし、動物園に獣医がいることを知っている子どもは少ないだろう。まず、学習への興味付けとして、子どもたちにとって身近な動物園や獣医について知っていることや知りたいことを出させる。その上で考えたいという気持ちを引き出していく。

・音読や読解力については個人差が大きい。まず教師が範読し、どの子も内容が把握できるようにする。

・本教材の学習課題が「読んでわかったことを話そう」であるということ、そのためにどうぶつ園のじゅういがどんな仕事をしているかを考えながら読んでいくことを伝える。

2時(第1次)学習への見通しをもち、学習計画を立てる。

教科書教材文巻末の「といをもとう」「もくひょう」を基に学習課題を設定し、見通しをもって学習をすすめられるように計画を立てる。

*①読む→②1日の流れを追いながら筆者の仕事を表にしていく→③筆者の仕事についてまとめる→④考えたことをノートに書く→⑤グループで話し合う、という流れを伝え、学習への見通しを持たせる。

3~4時(第2次)教材文の内容を表に整理してまとめる。

・音読をする。

・筆者がいつ、どんな仕事をしているか確かめる。

・確かめたことを、順に表にまとめる。

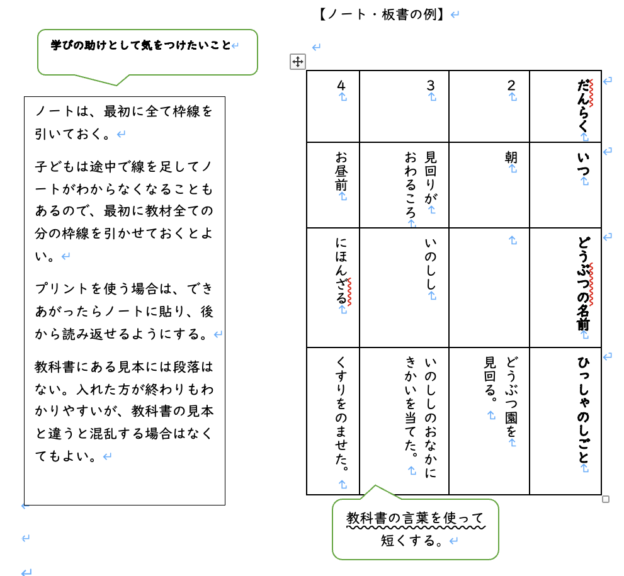

*「いつ」「どうぶつの名前」「ひっしゃのしごと」を表にし、形式段落②~⑧のみを時間を追って表にしていく。私が授業をしたときにも、どうぶつの名前をすぐに書けても「ひっしゃのしごと」が見つけられない子がいた。「このどうぶつに、じゅういさんは、どんなことをした? 」「じゅういさんが行ったおかげで、どんなことができた? 」等子どもにとってわかりやすい言葉におきかえるなど、状況に応じて発問を工夫したい。

5~7時(第3次) 筆者の仕事について、読み深める。

・その仕事をする理由や工夫を見つける。

・毎日することとこの日だけにしたことを分けて捉え、違いについて話し合う。

・「なぜかというと」「そこで」「だから」といった言葉の後ろには前の文章の理由が書いてあることに気づかせ、仕事をする理由や工夫を見つける手がかりとする。

・教科書上で「毎日すること」「この日だけにしたこと」を色分けして線を引き、視覚的にもわかりやすくする。子どもの教科書にも引かせる場合は黒板やデジタル教科書に引く線も同じ色にする(毎日は赤、この日だけは青など)。

*私は「どうして毎日することと、この日だけにしたことがあるの? 」と問いかけた。「だってさ、ペンギンさんがさ・・・・・・」と子どもから発言があった。見つける手助けとなったようだ。

8時(第4次) 読んで、気づいたことや考えたことをまとめる。

・獣医の仕事について自分の知識や体験と比べ、発見したことや驚いたこと、もっと知りたいことなどをまとめる。

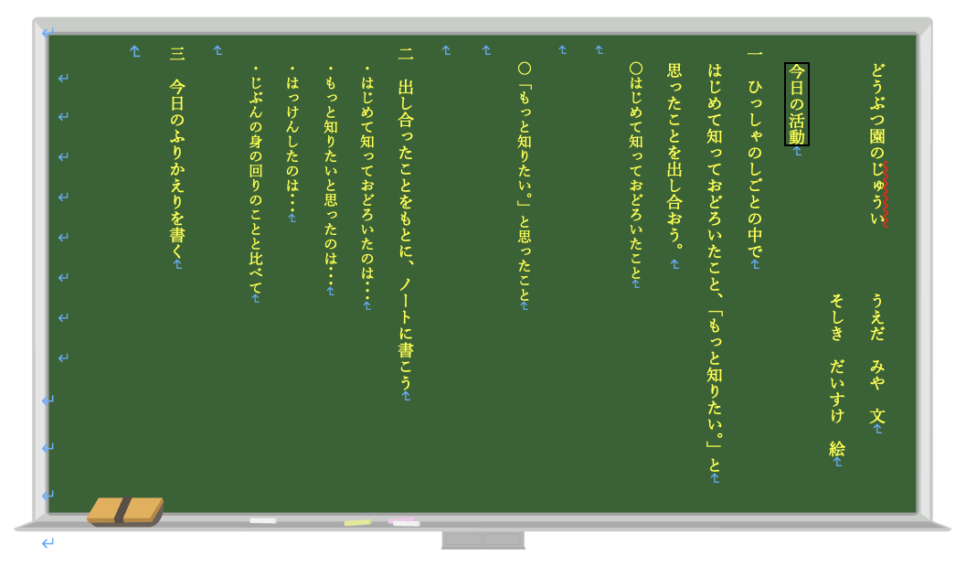

*「どうぶつえんのじゅういさんのお仕事で、はじめて知っておどろいたことは何だった? 」「もっと知りたいことあった? 」と問いかけ、子どもの言葉を引き出して出てきた言葉を板書した。まとめを書くきっかけ作りとなる。何を書けばよいか困っている子への手助けとなるやり方である。

9時(第5次)書いたものを発表し、感想を伝え合う。

・まとめたものをグループで共有し、いろいろな気づきや考え方があることを知る。

・3〜4人のグループを作り、順に発表する。1人が発表したら後の子どもが意見や発表に対する感想を伝える。自分と同じだった、違っただけではなく、発表を聞いてどんなことを感じたかも言えるとよい。

10時(第6次)学習を振り返る。

・「ふりかえろう」で単元の学びを振り返るとともに、「たいせつ」「いかそう」で身につけた力を押さえる。

・振り返りは次の学びにつながる大切な時間である。どんな学習をしたかを押さえ、次の学習へつなぎたい。

子どもの「書きたい」意欲を引き出すには?

書くことに苦手意識がある子ども、書きたいことはあってもどう書けばよいか困ってしまう子どもがいる。私はあえて「どうぶつえんのじゅういさんのお仕事、すごいよねえ。先生もはじめて知ってびっくりしたことがあったよ。みんなはどこ? 」と言い、子どもと同じ立ち位置で話をはじめた。子どもは「先生もびっくりしたんだ! わたしもね! 」と口々に話しだした。それを受けて「今、話したことを、そのまま書いてみよう。」とつなぐことができた。

* 教科書に沿って書き方の例を黒板に示し、書きやすいように工夫をするとよい。黒板での書き方は、ノートのマス目と同じ数で改行すると子どもも書きやすい。

ふりかえり

本教材は生活科や道徳科とのつながりもある。国語科としての学習のみならず働くことの価値や統一、生き物を大切にする心や身近な動物にやさしい心で接する態度を養うこともできる教材である。教師は生活科や道徳科との関連も意識して学習に取り組ませることが大切である。

参考URL:https://www.mitsumura-tosho.co.jp/kyokasho/s-kokugo/material2nen

(光村図書webサイト)

執筆者プロフィール

もりはな先生

元公立小学校教諭。「みんなで聴き合う・つながる授業」をモットーに、考えたくなる課題作りに取り組んできた。現在は、忙しい先生たちや子どもたちを応援するwebライターとして活動中。

コメント