目次

はじめに

東京作文教育協議会・会長、元杉並区立公立小学校教諭の今井成司先生の国語辞典を教材とした実践です。 日本語にはどのような言葉の特徴があるのか、ゲーム感覚で学んでいく実践です。6年生「国語辞典で遊ぼう」=総合・国語

6年生での授業ですが、5年生でも可能です。国語辞典、50音表を使います。用意するもの

- 国語辞典(三省堂・小学国語辞典,田近編を使ったが他の物でもよい)みんなに1冊ずつ

- 掲示用の50音表。

- ワークシート

実践内容

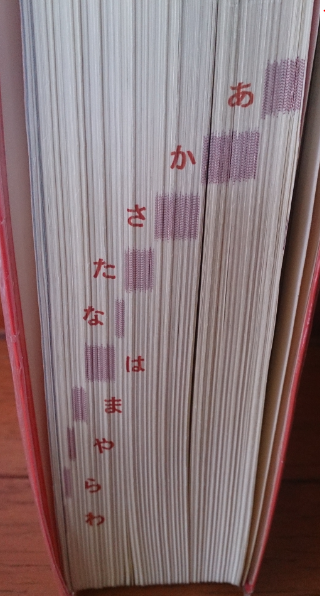

6年生では、3年生の授業(https://edupedia.jp/entries/show/1751)を発展させて、総合の時間で、日本語では、どの音(ローマ字のa,k・g、s・z、t・d,n、h・b・p、m、y、r、wの音)で始まる言葉が多いかを辞典で調べ(ページ数で調べ)、そのわけを考えて、仮説を立てて、調べてみました。 結果は「か行音、さ行音で始まる言葉が多い」でした。その中で、k音やs音で始まる言葉には、大和言葉だけでなく、漢語、外来語もかなりのウエートを占めていることが分かりました。それが語彙数を増やしているのです。あ、か、さ、た、な…別に言葉の数を集計したいのですが、手間がかかるので、使われているページ数で集計して、グラフにして、それを入れて文章にまとめました。若干の考察を入れてもらいました。(「調べたことをグラフを入れて書く」、という文章です。) その後で、「国語辞典で遊ぼう」をやりました。 子どもたちには、ただ番号を書いた紙を配りました。 (このようなプリント、5番まである) 1 ① ② 2 ① ② 3、(以下略) こんな風にして、5番まで用意しました。そして、全員が、三省堂の小学国語辞典を持ちました。黒板には50音表をはりました。 「今日は、国語辞典でゲームをします。隣どうしで二人組みになってください。これは、確率で言えば引き分けになるはずですが、運もあります。また、多少は、努力も関係してきます『はい』と言うまでは辞典を開けないでください。」①文字数の多い・短い言葉

では1番。どこでも好きな、ページを開けます。そのページの中で、一番長い言葉を見つけてください。文字数の多い言葉です。長いほうが載っていたほうが勝ちです。 もうこれで、面白そう。子どもたちはやる気になったようでした。「はい」始めてください。 「ああ短いのばかり」 「すごい、12文字だ」 プリントには、①、勝ち・〇、負け・☓を書くだけでいいのだが律儀にも多くの子がその単語まで書いていました。1のところに「言葉の長さ」と記入していた子もいました。 せいかつきょうどうくみあい ○(勝ち)(13文字) と書いた子もいました。勝ったと言う子にはどんな言葉だったかを発表させました。「00こくりつこうえん」のような’地名や固有名詞”に絡んだ言葉が長いようだと気づきました。 「それでは次の長さ比べは、短いほうが勝ちにします。開けたところで一番短い言葉を見つけて比べます。 では、『はい』開けてください。」 結果を発表します。 C「と、で勝ちだ。」 一文字でも言葉だね。「と」はドアのことかな。それとも「犬、と、猫」のとかな。こんな風にして1番では、言葉の文字数の長短をやりました。②カタカナ言葉

カタカナ言葉の数です。最初は、たくさん出ているページを開けたものが勝ち。 ここでは、開ける前に、カ行の見出しの帯(※)を見ている子やサ行の見出しがあるところを見てあけている子がいました。「ここには、外来語が多い」と前に学習していたことを生かしているようでした。 (※閉じたときに、あ行、か行、さ行・・・の載っているところがわかる帯状の黒い印が出ます。そこを「つめ」といいます。) 質問がありました。「外来語だけなの、それともカタカナで書いてある言葉は全部数えていいの?」と聞かれて困りましたが、「いいよ、カタカナならば」と答えておきました。

質問がありました。「外来語だけなの、それともカタカナで書いてある言葉は全部数えていいの?」と聞かれて困りましたが、「いいよ、カタカナならば」と答えておきました。

- 7個でも、少なくて負けていたりしました。

- 25個で勝ち、という子もいました。

③動き言葉、動詞

「動き言葉、動詞」といいます。歩く、食べる、見る、のように、することを表す言葉です。(黒板にこの言葉は書いて見せます)。 50音表の「う段で終わる」特徴があります。50音表を指して言います。 飲む,む、は、う段。泣く、くは、う段だよね。 動きを表し、う段で終わる言葉、「動詞が何個あるか」で勝負です。ここでも、多い、少ないの2回勝負です。 始めると、 C「先生、準備という言葉に、後のほうに<動>と書いてあるけど、動詞に入れていいの」 T「ああ、困ったな。準備の後にするをつけると動詞になってしまうんだなあ。感動とか出発とか結婚とかはもともとは、名詞なんだけど、するがついてしまうんだよね。よし今日はいいことにするか。」(これは除いたほうがよかったかな・後で、反省) C「それならたくさんあるぞ」 ゲームなので、あまりややこしくしたくなかったのです。④形容詞

「形容詞です。」 美しいとか寒いなどのように、様子や状態や性質などを表す言葉です。「楽しい」のように最後がイで終わる特徴がある言葉です。これは、日本語では少ないので、3回めくっていいです。3回分を足し算して合計数を出しましょう。(日本では形容詞は発達しなかったと言われています。その代わりに、擬声語・擬態語が発達しています。[擬態語、擬声語見つけ]も入れてよかったかな)- 2個で勝ちという子もいました。

⑤さかさ言葉

「さかさ言葉」があった方が勝ち。 「しんぶんし」みたいな言葉でもいいし、「かい」でもいいよ「いか」になるから。「さかさにしても意味のある言葉」ならいいんだ。これも少ないので、2回開けて合計させました。なかなか少ないようでしたが、4個見つけたという子もいました。後の感想発表で、ここが面白かったと書いている子もいました。 おまけの問題 ⑥欲張り言葉、威張っていることば 塾通い、私立中学進学希望の多いクラスです。その子たちがこれほど熱狂したのです。 あまり楽しそうなので、おまけをしました。「欲張り言葉、威張っていることば。長々と説明のある言葉」だ。たくさんの場所を占めているから、欲張りだ。「何行で説明してあるか、多いほうが勝ち」です。早速はじめました。 C「絵がはいっていて、たくさんのスペースを使っていてもいいの。」 「しょうがない、いいことにするか。」 この辞典は、絵も使って説明しているのが分かります。(言語で説明するの辞典です。しかし、小学生向けは絵や図が入っているのです) 「本当は辞書には、絵や表は載っていません。すべて言葉で説明してあります。子ども向けの辞書は「事典・ことてん」と言う性格もあるのですね。」 C「手」で勝ったよ。00行も書いてあるよ。(20行以上あったようです。) C「いいのでたなあ。手は意味がたくさんあるからなあ。場所をとるんだ。」⑥何で勝負するか自由に決める

こんなやり取りの後で、「じゃあ、最後は、何で勝負するか、二人で決めてやりましょう。」子どもたちは、大喜びです。 動物、地名、食べ物、人名などが多かったようですが、①から⑤番までの中のもので、またやっている子達もいました。変わったところでは、「濁点言葉の数」というのもありました。自分たちで、問題項目を考えたことが良かったようです。 感想を書いて終わりました。 塾通いの子達が多いクラスです。算数の時間などには、「もうやったよ」と面倒くさそうにやっている子たちですが、この授業では違いました。面白そうでした。感想にそれが表われています。子どもたちの感想から

- こくごじてんでこんなあそび方があるなんてビックリでした。またやってみたいです。(0さん)

- 辞典で遊ぶなんて考えたこともなかったけど、やってみてすごくおもしろかったし楽しかったです。(kuさん)

- 遊びだけど、勉強になり、とても楽しかった。国語辞典でも遊べることに驚いた。長さ比べでこんなに長い言葉があることを改めて知りました。(kaさん)

- 遊びなのに、勉強ができて、まさに一石二鳥だと思います。こういう遊びはいいなと思いました。(yoさん)(前時に習ったばかりの4字熟語一石二鳥を早速使っていました。)

- ぼくは、人名で全然当てられなかったので残念でした。そして、最後に、みんなで調べるときに、「手」を出した人はすごいなと思いました。この学習はおもしろいし,勘がいい人がわかるので楽しかったです。(oさん)

- 形容詞や動詞の説明をしながら、ゲームとして楽しめた。(taさん)

- 形容詞はなかなかなかったけれども、濁点言葉を調べたら(1ページに)15個もあって意外でした。後、「行」で調べるのは意外といいところを引いてよかったです。初めは意味が良くわからなかったけど、楽しかったです。(aさん)(開け方を工夫していたようです。)

- 国語辞典にはとてもいろいろな言葉があって、本当に驚きました。意外と楽しかったです。(kaさん)

- 一回も勝てなかったけれど、・・・たのしかったです。またやりたいです。(taさん)

- ルールを考えて実行するのも楽しかった。(Yさん)

- 家でも家族みんなでやってみたい。(suさん)

- 今まで、語句を調べることだけにしか使わなかった国語辞典で、こんな楽しい遊びができるなんて知りませんでした。日常ではあまり手をつけない国語辞典にも少し親しみを感じました。(waさん)

授業を終えて

ただの遊びではない、何か学びがあった、それが楽しい。一度も勝てなかった子も楽しかった。ここにはどんな学びがあったでしょうか。おそらく、特定のこれという知識ではなく、それぞれの子達が、それぞれのやりかたで、「言葉についての、自分のこれまでの知識や経験と合わせながら、確かめたり、補ったり、広げたり、一部変更したりしながら、言葉についてのあたらしい世界を創っていた」のではないでしょうか。知的な興奮・たかまりとでもよぶようなものがあったような気がします。 一人、「何の意味もないと思った。」と感想を書いていた子がいました。でもゲームにはその子もすべて参加していました。そう書いてくれたこともよかったと思います。 今思うに、この遊びは、いろいろな可能性をはらんでいたのではないか。特に、欲張り言葉のときです。偶然に「手」という言葉が出ました。おそらくにっぽん語のはじまりとともにあったことばでしよう。ながいあいだ、形は変わらずに、意味を増やしてきた言葉です。口や足を含めて、身体語彙は、使われている間に意味を拡大させてきていることをここで学ぶことも可能でした。人間の体がある限り決してなくならない言葉です。手や足を使うことによって生きているわけですから、その使い方の変化とともに意味が増えていきます。重なっていきます。こんなことを学ぶことができた(可能性として)ということです。 おそらく、子どもたちは、このようにはっきりと意識しなくとも、このようなことを、どこかで感じながら、遊んでいたのではないか、そう思えてきます。 さらに、「手」はやはり象徴的な言葉でした。人類が、直立歩行を始めたときに、前足が自由に使えるようになりました。それが手です。その手を使っての労働が人間の歴史を作ってきました。したがって、手には、働くこと、方法、人間という意味まで、入っているのです。ただ、たくさんの意味がある、で終わりにしないで、手にはどんな意味があるか、読み上げればよかったと思っています。 試みに、岩波国語辞典を見ると、「手」は3分の1ページを占めています。広辞苑(旧版)では約2ページです。私の持っている岩波の英和辞典では、「hand」は約4ページにわたって説明があります。「手」は人類とともに在るということが辞典でも実感できます。(08・7・2) <授業は杉並区浜田山小学校3年生08・06新任の教師による> <授業は杉並区浜田山小学校6年生08・06今井による>関連実践

国語辞典で遊ぼう 小学校3年生(今井成司先生) | EDUPEDIA実践者プロフィール

今井成司先生 杉並区教育研究会、元国語部長 東京都杉並区三谷小学校を2007年に退職 杉並区浜田山小・久我山小、立川第8小などで講師をした。 現在、東京作文教育協議会・会長。日本作文の会会員。 杉並区作文の会会員 主な著書に- 「国語の本質がわかる授業1,2」(日本標準、編著)

- 「楽しい児童詩の授業」(日本標準、編著)

- 「楽しい随筆の授業」(日本標準、編著)

- 「詩集・11年間のランドセル」(本の泉社、編著)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/03743955.77887bc8.09430918.da38491b/?me_id=1213310&item_id=19093029&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F6863%2F9784780716863.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext) 4年生国語 -教科書教材の読みを深める言語活動 発問を中心とした全時間の展開例 [ 今井 成司 ]

4年生国語 -教科書教材の読みを深める言語活動 発問を中心とした全時間の展開例 [ 今井 成司 ]

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/03743955.77887bc8.09430918.da38491b/?me_id=1213310&item_id=17121828&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1790%2F9784780711790.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext) 1年生国語ー教科書教材の読みを深める言語活動 発問を中心とした全時間の展開例 [ 今井成司 ]

1年生国語ー教科書教材の読みを深める言語活動 発問を中心とした全時間の展開例 [ 今井成司 ]

コメント