1 はじめに

この実践は環境省「平成25年度 持続可能な地域づくりを担う人材育成事業」内で作成された、ESD環境教育プログラムです。ここから単元計画もダウンロードできます。

2 ESDとは

ESD(Education for Sustainable Development)とは、「持続可能な開発のための教育」という意味で、持続可能な未来や社会づくりのために行動できる人の育成を目的とした教育のことを言います。環境、人権、健康福祉、多文化共生、まちづくりなどの様々なテーマがあります。

3 実践内容

ESDの要素

持続可能な社会づくりの構成概念

- 多様性

- 有限性

- 相互性

- 責任性

ESD視点で育みたい能力/態度

- 【批判】批判的に考える力

- 【未来】未来像を予測して計画を立てる力

- 【関連】つながりを尊重する態度

- 【多面】多面的、総合的に考える力

- 【参加】進んで参加する態度

プログラムの目標

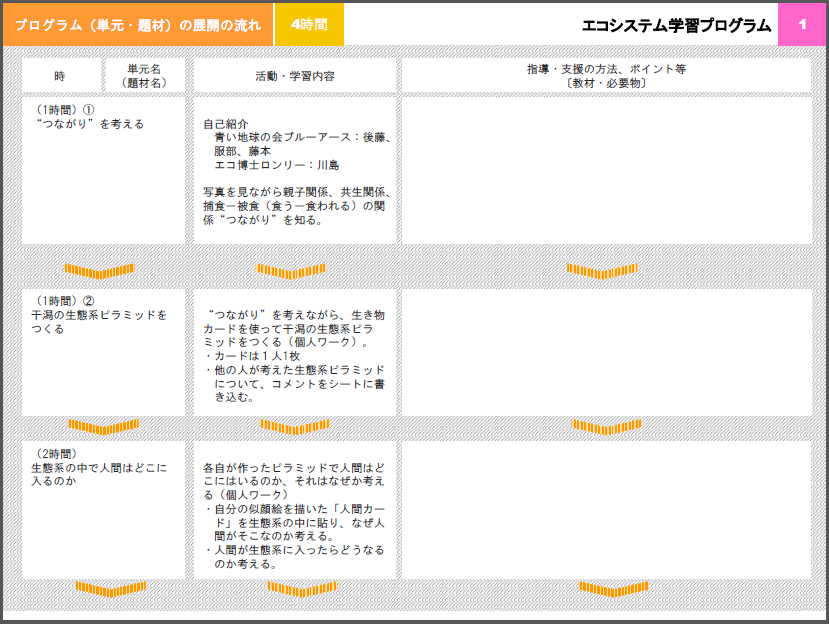

①身近な自然環境について学ぶことで、自分たちの身の回りに豊かな自然があることに気づきます。また、そこに生息する生き物には「親子」「共生」「捕食-被食」という様々な“つながり”があることを学び、生態系ピラミッドを作成することで「弱肉強食」「食物連鎖」を理解します。

②身近な自然環境での活動によって、多くの生き物が関わりながら生息していることを学び、「生態系」「生物多様性」を理解するとともに、人間も生態系の一部であることを学び、自然への畏敬の思いや愛着心を持てるようになります。

③グループワークやフィールドワークに積極的に参加し、自分の考えを発表するとともに、他の人の考えをしっかり聞くことができるようになります。(曽根東小学校実施分)

プログラムの概要

春日市立日の出小学校では、川の生態系(隣接する公団マンションのビオトープ)を題材に、生態系の大切さ、人間もその一部であることを感じ取れるプログラムを行いました。

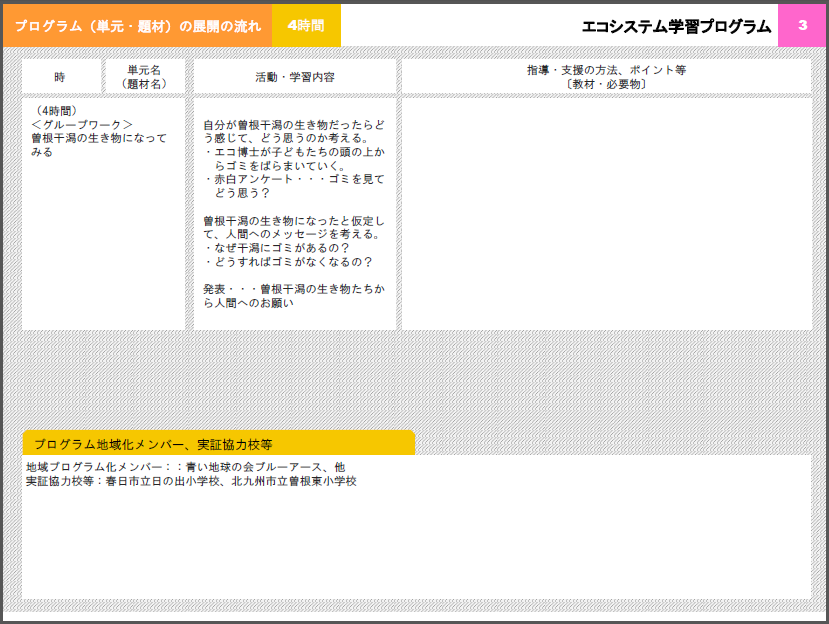

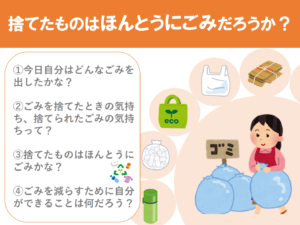

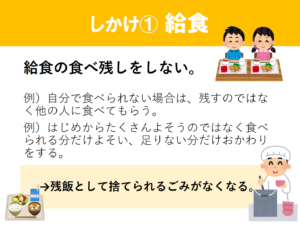

北九州市立曽根東小学校では、曽根干潟で行われる野鳥観察会の事前学習として、干潟の大切さについて学び、曽根干潟の保全活動の一つとして行っているゴミ拾いについて、世界的な視野に立った大切な活動であることを認識できるプログラムを行いました。

学習指導要領との関連

- 小学校3・4年生 理科

プログラム(単元・題材)の展開の流れ(全4時間)

【引用元】

- ウェブサイト「ESD環境教育プログラム」 ESDを知る

https://edu.env.go.jp/esd/column

- ウェブサイト「ESD環境教育プログラム」 地域ESDプログラム(福岡県)

エコシステム学習プログラム

https://edu.env.go.jp/esd/program/detail_r40

4 編集後記

人間も生態系の中で生きているということを理解することは、持続可能な社会を作っていくにあたって、とても大事な観点だと思います。なぜなら、現代の社会では、意識しないと人間が自然に囲まれているということを忘れてしまいがちだからです。知識だけでなく、グループワークやフィールドワークを通して学ぶことで、より自然を身近なものとして実感できるでしょう。

(編集・文責:EDUPEDIA編集部 宇野 元気)

コメント