1 講師プロフィール

笠松 具晃(かさまつ ともあき)

東京学芸大学附属大泉小学校教諭。東京学芸大学ラグビー部監督。元(財)日本ラグビーフットボール協会普及育成委員会制作委員。小学校教員や指導者へのタグラグビーの普及、育成も行っている。

2 授業動画・概要

授業動画

指導案

タグラグビーとは?

タグラクビーとは、1990年代はじめにイギリスのデボン州で生み出された新しい形のラグビーで、タックルなどの接触プレーを一切排除しているため、誰でも安全に楽しむことができるゲームです。

タグラグビーでは、 楕円形のボールを抱えて自由に走り回ることができ、得点の仕方も広いゴールに走り込んでボールを置くだけなのでやさしく、スポーツはちょっと苦手という子でも、最初からゲームを楽しむことができます。

プレイヤーは腰にベルトを着け、そのベルトの左右にはマジックテープで2本のタグ(リボン) が着けられています。

攻めるプレイヤーは、ボールを抱えて走ったりパスをしたりしながら進み,相手のゴールラインを越えたところにボールを置けばトライで1点です。

ボールを持って走っていても、守るプレイヤーに左右どちらかのタグをとられたら走るのをやめて、すぐにボールをパスしなければなりません。

つまり守るプレイヤーは、タックルの代わりにタグをとることで相手の前 進を止めるのです。(『みんなでトライ!タグラグビーを教える指導者のためのガイドブック』より引用)

3 運動の特性

攻守が入り乱れた中で、ボールを持って走ったり、仲間同士がパスをつないで相手をかわしたりしながら相手陣地にボールを持ち込んで得点を競い合うことが楽しい運動である。

授業内容

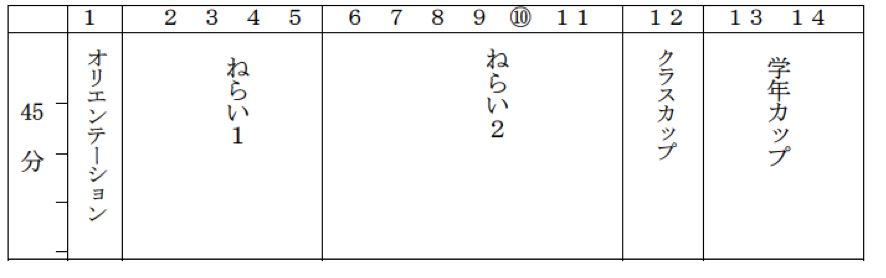

単元の流れ

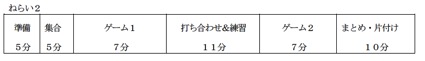

本時は全14時間中10時間目で、「ねらい2」(自分たちのチームスタイルを作り、相手に応じた作戦を工夫してゲームを楽しむ。)の段階。

・本時の流れ

準備物

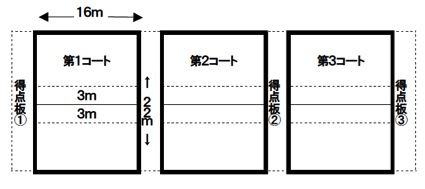

タグベルト(チーム)、ビブス(番号固定)、ボール、タイマー、大コーン、小コーン、得点板

学習のねらいと活動・当日の様子

○準備運動を兼ねた簡単な練習をする。(授業前)

○学習の準備をする。

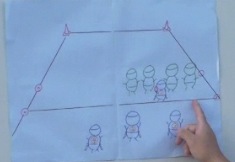

(発問)「メンバーチェンジのタイミングは?」

——「プレーが切れたとき」「得点した後」

・学習カードの感想の紹介

「ボールを持った人が後ろに下がってきて困った」(①番)

(発問)「動くスペースが無いときどうする?」

——「スペースがあるところにパスをする」スペースがあるのは④番。

——「③番にパスをして④番にパスをする」

——「走りながらバスをもらう」←これだと後ろに下げなくて済む

【学習課題】

「相手のいない場所に、相手よりはやくボールをはこぶ」

今まで「RUN(走る)」を使っていたけど、そろそろ「PASS(パス)」を使って、作戦を立てていきましょう。

○ゲームをする。(総当りリーグ戦)

・1試合5~7分

・審判なし(セルフジャッジ)

○ゲーム終了後にチームミーティングを持つ。(5分)

・ルールやマナーに関する問題

・攻め方、守り方

○全体ミーティングを持つ。

・ルールやマナーについて共通理解を持つ。

・確認事項

・自分たちが考えたルールを実践できたか。

・スペースを見つけて攻めることができたか。

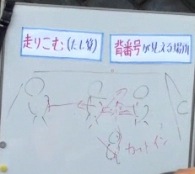

(発問)前に3人いるときに、どのように攻めて行くか。

「左右にゆさぶりって惑わしながら攻める」

「ゆっくり走っていって、急にスピードを上げる」

「急に進む方向を変える」←カットイン

○学習の後片付けをする。

4 インタビュー

——児童たちはいつからダグラグビーに取り組んでいるのでしょうか。また、今回の授業の位置づけは?

3年生から取り組み始めました。現在4年生で2回目のため、ルールを把握し慣れ親しんでいます。ねらいとしては、3年生では遊び感覚から始めつつも、高学年になるにつれて、競技として成立させていきたいです。5,6年生になれば自分たちで作戦を立ててプレーすることができるが、4年生には少し難しそうに感じます。

——タグラグビーを初めて実践されたとき、難しかったことは?

教材がなかったことです。はじめは子どもにとってボールを後ろに回すのは難しいと考えていましたが、1回の授業でルールを理解し、抵抗なくできたので特に難しくはありませんでした。

——タグラグビーを取り組むことによる効果は?

同じボールゲーム型のサッカーやバスケットボールは得点を決めるためにシュートをしなければなりません。しかし、シュートを決めるには技術が必要で難しい。したがって運動が苦手な児童は、なかなか得点を決めることができないのです。

一方でタグラグビーはボールを持ってラインを超えれば得点になります。得点に得点に特別な技術を必要としないため、誰でも得点体験ができ、運動能力の格差があるなかボールゲーム型の入り口として有効ではないかと思います。また、高学年でサッカーやバスケットボールをやっていく上での橋渡しとしても適しています。

——指導上の工夫は?

運動範囲を徐々に広げていくように指導しています。例えば、ボールは片手ではなく両手で持つとパスミスが減る、といったように意識すればできそうなことを小出しに伝えていきます。

——学習カードの意図と効果は?

1点目は児童自身が読み返すことで、成長を実感できること。2点目は子どもが考えていることを把握し、教師の意図が伝わっているか確認すること。子どもたちの実情に合わせて、授業を修正していきます。最初は個人の動きを記録していましたが、次第に集団での作戦も記録し考えるようになりました。

——水分補給を児童同士で促すなど、児童の自発的な発言が目立ったが、日頃の指導を工夫しているのか?

日頃から話しあって教え合うことを大切にしています。教師からは方向性だけを指示し、児童同士のやりとりを優先させています。

(インタビュアー:下村 太郎)

5 当日の様子・児童の反応

授業が始まる前から、子どもたちが声をかけ合って準備運動や練習をする姿を見て、自主性や協調性の高さに驚かされました。

試合中もお互いに声をかけ合って指示をしたり、メンバーチェンジのタイミングを図ったり、ボールを持っている子だけではなく周りの児童も自分の役割を見つけて行動しているのがとても印象的で素晴らしかったです。

6 編集後記

今回の授業は全14時間中10時間目で、チームとしての作戦を立てられるようになり、作戦や声かけなどをとても工夫しているなと感じました。このように自分たちでゲームを作れるようになり、ゲームを楽しむためには、いきなりすべてをやるのではなく、少しずつルールを増やしたり、着眼点を変えたりしていくことで、ゲームが完成に近づくのだと感じました。一人一人、チームそしてクラスの成長が見られる「タグラグビー」、とても子どもたちが活き活きとした授業でした。笠松先生ありがとうございました。

(レポーター:清水 祥彦)

コメント