はじめに

「モノに溢れ、何でも買えるこの時代、お金では買えない豊かさがある場所からしか、新しい価値は生まれない」

高知県土佐町。人口3500人足らずのこの町で、教育研究者で町議会議員の鈴木大裕さんはそう確信しています。

教育振興アドバイザー制度の創立、免許外教科担任の解消、「ふるさと教育」予算の創設、カヌーを通じた高校魅力化——。小さな町だからこそできる教育改革を、着実に実現してきました。

大裕さんの経歴は異色です。16歳で単身渡米し、スタンフォード大学教育大学院を修了。帰国後は通信教育で教員免許を取得。千葉の公立中学校教員を6年間務めたのち、フルブライト奨学生としてコロンビア大学大学院博士課程で学びました。

2016年に高知県土佐町へ移住し、19年には町議会議員にトップ当選。

近著『崩壊する日本の公教育』(集英社新書、2024年)では、世界的な新自由主義の流れを受けた日本の教育「改革」に警鐘を鳴らしています。

16歳での留学、教員、研究者という経験を経て、なぜ「地方」に活路を見出したのか。

大裕さんの人生と土佐町における実践を追いながら、これからの教育の可能性を探ります。

この記事は、2025年1月9日に行った、教育研究者・土佐町議会議員の鈴木大裕さんへのインタビューを記事化したものです。

1. 教育との出会い

将来への希望が持てず、何になりたいかもわからない。一生懸命勉強していい大学に入って、サラリーマンになるのだろうか——。

中学生の頃、大裕さんはそう感じていました。将来への希望が持てず、何になりたいかもわからない。高校に入学しても見える景色は変わりませんでした。

「このままでは自分がユニークな存在になれない」「何のために勉強するのかもわからない」

その閉塞感から逃れるように、16歳で単身渡米を決意します。

マイノリティとしての経験

アメリカにある全寮制の高校で、大裕さんは唯一の日本人となりました。

「合計16年間の留学でいろんなことを学びましたが、何が一番良かったかと聞かれたら、マイノリティになる経験をしたことです」

高校では唯一の日本人、大学では数少ないアジア人として過ごした大裕さん。その経験を踏まえて、人種や日本におけるマイノリティの課題へ関心を寄せるようになりました。

あからさまな差別を経験したとかではないものの、自分がマイノリティになったことで初めて日本におけるマイノリティ(いわゆる「被差別部落民」やアイヌ民族、在日朝鮮人など)の存在と、日本では常にマジョリティ側にいた自分の無知に気付き、「天と地がひっくり返った」ように感じたそうです。社会における構造的な不平等の問題に意識が向くようになったのも、この経験があったからこそだと言います。

一人の先生との出会い

高校でのある先生との出会いも、大裕さんの胸に深く刻まれています。

「英語(国語)の先生と出会ったことで、『自分は生まれて初めて学んでいる』、幸せだな、と思いました」

その先生は、詩や小説を扱う中で、用意された答えではなく、一人ひとりの真実を追求していたと言います。先生は教えることに没頭し、大裕さんは学ぶことに没頭しました。

この経験が、後の教育者としての原点となります。

「すべての子どもに、誰か1人でも良いから『先生』と呼べる人との出会いを持ってほしい」

大裕さんがそう願うようになったのは、自身の経験があったからです。

2. なぜ土佐町なのか——地方からの教育改革

著書『崩壊するアメリカの公教育』(岩波書店、2016年)の出版後、日本での講演活動を視野に入れていた大裕さんが新天地として選んだのは、「教育で町おこし」を掲げる土佐町でした。

「急激な人口減少に向き合う町で、次世代の教育に町の存続をかける。これは、アメリカで見てきた新自由主義的な教育改革とは真逆の発想だと感じました」

家族とともに、土佐町へ移住しました。

「言いたいことが言えない」ジレンマ

当初はNPO法人で活動を始めましたが、すぐに壁にぶつかります。

NPOは行政から予算を得る必要があります。そのため、時に教育行政への批判的な意見を述べにくい立場となってしまうのです。

アメリカの新自由主義教育改革の後追いをしつつある日本への警鐘を鳴らし続けていた大裕さんにとって、それは大きなジレンマでした。

「言いたいことが言えないのなら、僕は何のためにここにいるのだろう」

そんなとき、町議会議員選挙が行われることになりました。

「言いたいこと言うのが議員の仕事やき」と剣道の先生に背中を押され、大裕さんは町議会議員への転身を決意します。

小さな町だからこそ

土佐町の小中学校は、1校ずつ。人口3500人足らずの町で、教職員の数も限られています。

「他の学校を選ぶという選択肢がないからこそ、この学校を良くするしかないんです」

「『ここの学校が合わないから、隣の学校へ』という発想自体が生まれない。だからこそ、『私たちの学校』という意識、パブリック(公共)の概念が根付いています」

土佐町には、都会とは違った可能性があると大裕さんは考えています。

「やろうと思えば私立のような特色ある教育もできる。例えば、AIの時代だからこそ、人間的な感性を育む音楽や芸術、文学などを中心に据える教育だってできるはずです」

そして何より、「経済的な価値観に支配されている今の時代、お金では買えない豊かさに溢れているところからしか、新たな価値は生まれない」

地方だからこそ、新しい教育のかたちを示せると確信しています。

3. 土佐町での実践——教育現場の声を政治へ

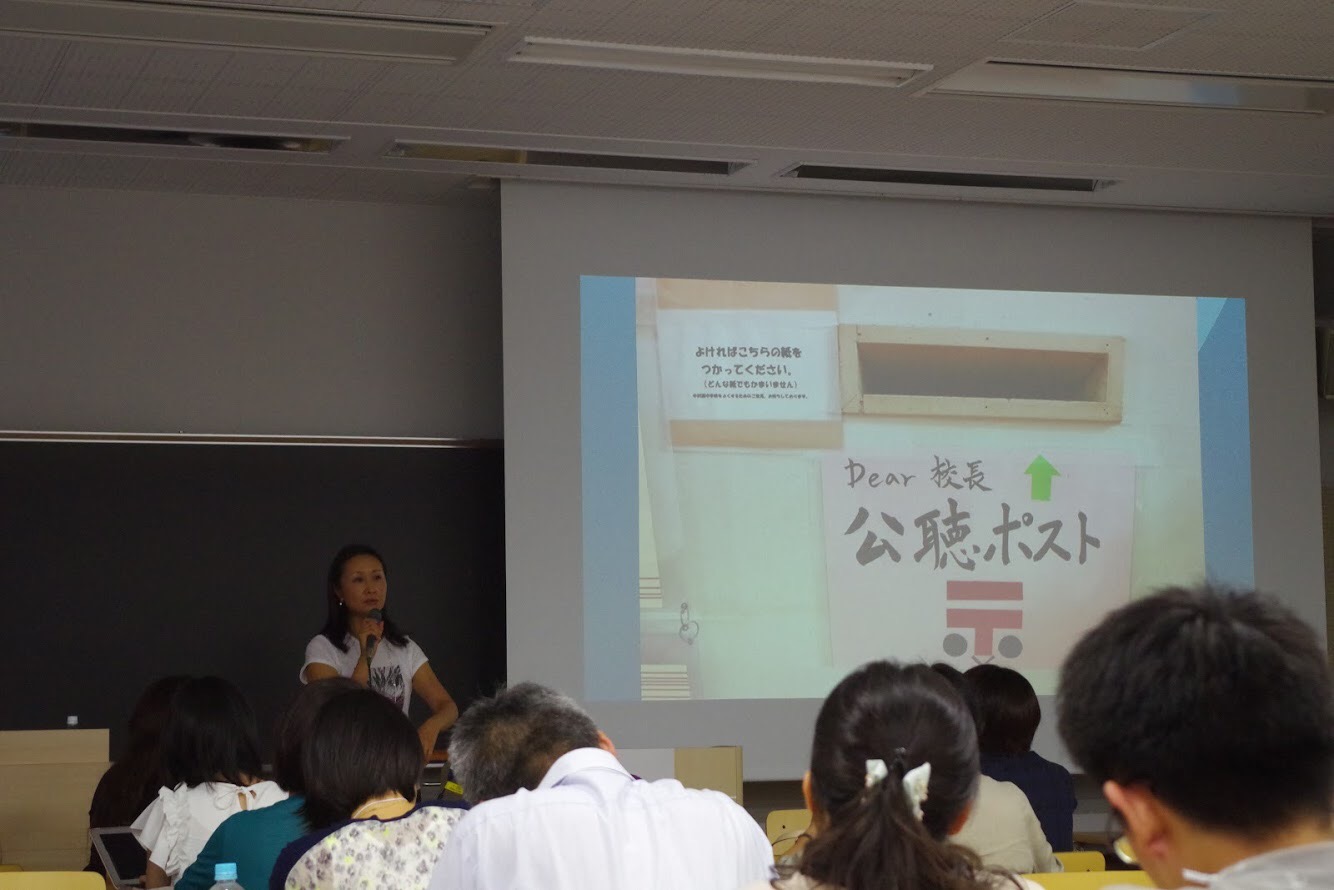

土佐町議会議員就任後、教育を所管とする常任委員会の委員長にいきなり就任した大裕さんが最初に取り組んだのは、全教職員との対話でした。

「教員を増やすことで、空き時間をつくってほしい」

切実な声が、現場から上がります。

美術教員が17年不在

意見交換会をする中で浮上したのは、中学校に美術教員がいないという課題でした。調べてみると、データが残る限り17年間、美術科の教員免許を持った教員が一度も配置されていなかったことが判明します。

近隣の自治体にも調査を広げると、高知県内にある中学校108校のうち、48校で美術科の教員免許保持者が不在だと分かりました。60校もの中学校で美術教員が不足しているにもかかわらず、その年における募集はわずか2名。

美術科の教員の不足が構造的な問題であることは明らかでした。

大裕さんは議会で教育長に迫ります。

「来年4月にまた美術教員が配置されなかったら、今年も義務教育9年間のうち一度も美術の専門的な教育を受けていない子どもたちが土佐町の学校を巣立っていくことになります。それでも子どもたちの学習権を保障していると言えるのか、YesかNoかでお答えください」

Yesと答えられるはずがありません。その後、町は家庭科や技術科などの免許外教科担任の解消を進め、唯一の免許外教科指導が行われていた美術科には、町の単独予算で美術科の教員免許を持つ講師の雇用を実現しました。

学力テスト対策で増える授業時数

続いて、「部活動を教員の勤務時間内に収める」ことを求める意見書を議会に提出し、全会一致で可決されました。しかし、実行するには新たな問題が見えてきました。

子どもたちがあまりにも忙しすぎるのです。

「今では子どもたちが午後4時45分までに部活動を終えることは不可能。でも、考えてみたら自分が中学生の頃は、平日でも学校から帰ってきて遊びに行く時間があったんです。なんで今の子たちは帰ってくるのが午後4時半以降なのだろうと気になりました」

調査を進めると、土佐町の中学校では国の定める標準授業時数を大幅に超過していることがわかりました。1年生で95時間、2年生で97時間という余剰時数は、およそ3週間分の授業に相当します。その時間の多くは、学力テスト対策に充てられていました。

「そもそも、文科省が特別に余剰時数を認めるのは、自然災害や感染症拡大で授業が不足する緊急事態のためであり、学力テスト対策のためではありません。また、学力テストは日頃の授業の成果を調査するものであり、そのために授業をするなら本末転倒です」

この問題を共有すると共感の輪が広がり、党派を超えた議員が賛同してくれました。

高知県の多くの議会で同時多発的にこの問題を取り上げ、改善に取り組みました。

土佐町では、翌年度には、1年生は70時間(−25時間)、2年生は60時間(−37時間)、3年生は30時間(−6時間)まで縮小(※)。子どもたちが確実に早く下校するようになり、多くの子どもたちに感謝されました。

(※)詳しくは『先生が先生になれない世の中で(29)~高知 教職員と議員のつどい~』を参照。

カヌー世界チャンピオンと描く土佐の未来

土佐町が位置する高知県の嶺北、そこにある唯一の高校、県立嶺北高校。

「嶺北高校が閉校になれば、嶺北4町村もなくなってしまう。高知市内の高校に子どもたちを行かせるとなると、子育て世代は高知市内に引っ越したほうが安いですから」

そこで大裕さんは「ここでしかできない教育で全国から生徒を集めること」を提案。そこで目をつけたのが、町にある早明浦ダムと高校のカヌー部でした。

「超一流の外部指導者の雇用を」という提案に、土佐町と本山町が迅速に対応。結局、大裕さんのつてで嶺北高校にやってきたのは、カヌー強豪国ハンガリーの、元世界チャンピオンでした。「メジャーなスポーツではないからこそできた」と大裕さんは言います。

「ハンガリーには世界チャンピオンがたくさんいるため、そこでカヌーで食べていくのは難しい。でも日本で指導すれば、子どもたちに全国最高レベルの素晴らしい環境を提供できる」

着任した元世界チャンピオンは、昨年からは日本代表チームの監督を務めています。強豪大学が早明浦ダムで合宿を行ったり、日本代表選手が練習に来たり、地元の高校生たちは一流の選手たちと交流する機会を得ることができています。

「一昨年はインターハイで2位まで進むことができました。『カヌーでも一流になれる』という道筋を生徒たちに示すことができたと思います」

多様な価値観を育む

「教育改革は、社会における成功の形の多様化、豊かさや幸せの価値観の多様化なしには実現できない」と大裕さんは考えています。

「例えば、筆を握ると素晴らしい絵を描く子、言葉が通じない人とも身振り手振りでコミュニケーションが取れちゃう子、小学生の頃から機械を使って田植えや稲刈りができちゃう子、子ども一人ひとり多様な能力を持っています。それらの能力もれっきとした『学力』です。あまりにも狭い『学力』観の中でだけ、子どもや教員、学校を評価してきたから、多くの子どもたちを落ちこぼしてきたのではないでしょうか」

土佐町に移住してから、地元の消防団に入った大裕さんは「自分はまったく役に立てなかった」と笑います。消防団に限らず、社会を支えている様々な活動には、数値では測れない多くの知恵が存在していると感じています。

土佐町の取り組みは、新しい価値観を育む実験でもあります。

「田舎には何もないとよく言いますが、やり尽くした感の漂う都会に比べ、田舎にはたくさんの余白があります。何もないからこそ、何でもできるんです」

余白のある地方だからこそ、未来を切り拓く余地がある。

土佐町での実践は、教育改革の本質的な問いかけともなっています。

議会と全教職員との意見交換会。これをきっかけに土佐町における教員の働き方改革が大きく前進した。

4. 教育改革とは何か——人格の完成を目指して

教育改革の一つとして掲げられている「働き方改革」について、大裕さんはこう指摘します。

「いわゆる『働き方改革』の正式名称は『学校における働き方改革』です。本来であれば、そもそも『学校』とはどういう場所なのか、『教師』のしごととは何なのかという議論から始めなければならないはずです」

失われゆく「構想」

「今、国が進めている働き方改革は、教員の業務と勤務時間の削減ばかりにとらわれています」

大裕さんは、働き方改革をそう形容します。

現場ではタイムカードの導入や、午後5時以降の留守番電話対応、部活動の地域移行などが進められました。しかし、そうした小手先だけの対策だけでは抜本的な解決にはなりません。

考えるべきは「教員を取り巻く環境がなぜこれほどまでに息苦しくなってしまったのか」であって、「勤務時間をいかに減らすか」ではない。

このままではむしろ、教育の本質が失われていく危険性があると大裕さんは警鐘を鳴らします。

「教育基本法が教育の目的と定めるのは『人格の完成』であり、本来、学校はすごく豊かな場所であるはずなんです」

「テストで測れる学力だけが重視される学校は、塾と何が違うのか」

「教育現場から『構想』が奪われ、『実行』させられるのみになってしまっている」

かつて教師たちが担っていた「人を育てる」という一連の仕事は細分化され、単純作業の集合体となった。その弊害として表れているのが、増加に歯止めのかからない子どもの不登校や教員の精神疾患ではないか。大裕さんは、そう考えています。

生きることは、学ぶこと

教育学者の大田堯(たかし)は、キタキツネの子育てを例に教育の本質を説明しました。

「親ギツネは、子ギツネが自力で生きていけるとわかったときに、狂ったふりをして噛みついて穴から追い出します。時期が春だからとか、3月だからというような機械的なものではない。子どもの成長を見極めた上で判断するのです」

大裕さんは、この例えに現代の教育への示唆を見出します。

「そもそも生き物というのは学んでいます。お母さんのお乳の吸い方を学ばなければ子ギツネは生きていけない。獲物の捕まえ方を学ばなければ食べていけない。生きるということそのものが、学ぶということなんです」

教育の原点に立ち返る

「子どもが存在するから教育が必要なのです。社会があるから、経済があるから必要なのではありません」

2人の娘を持つ親として、大裕さんが学校に求めることはシンプルです。

「学び方を教えてほしい。学ぶ喜びを分かち合ってほしい。贅沢を言えば、生きる喜びを分かち合ってくれたら、それで十分です」

しかし多くの場合、中学校は高校受験のため、高校は大学受験のため、大学は就職のため——と、教育は「次の準備」として位置づけられています。

「教育とは、人生の準備ではなく、人生そのもの」

アメリカの教育学者ジョン・デューイのこの言葉に、大裕さんは深くうなずきます。

教育現場に「構想」を取り戻す

では、どこから変えていけば良いのか。

「まずは教育現場に『構想』を取り戻すこと」と大裕さんは言います。

「目の前の子どもが何を求めているのか、どういうことに興味を持ち、それをどう支援できるのか。これらについて、教育のプロである先生たちが、自分の頭で考え、判断できる余地を残さなければいけません」

現在の教育評価は、国から県、県から市町村という上意下達の関係の中で行われています。

「本来は現場に裁量が保障されていなければならない」

「子どもたちは本来、好奇心を持って、自ら学ぼうとする存在。周囲の大人はそれを支援するだけで良いはず」と大裕さんは考えます。

経済のために「こういう人材を」という発想よりも、「今、生きようとしている子どもがどこに向かっていきたいのかを、精一杯、町を挙げて支援する」

「そんな教育を実現できれば、町にお世話になったと言って、子どもたちは必ず地域に帰ってきます」

5. これからの公教育へ——土佐町からの提言

「異物と異物がぶつかり合って、新たなものが生まれる」

ニューヨークから人口3500人の町へ。その選択について、大裕さんはそう表現します。

地方から生まれる新しい価値

例えば、都市部では当たり前になりつつある花火大会の有料観覧席。

試しに土佐町の町長に「うちでは導入しないのですか」と尋ねてみると、「そんなことをしたら、私の首が飛ぶ」という答えが返ってきました。

「盆踊りの花火を見る人たちは、みんな知り合い。そんな中で、一人だけ特別席に座ろうなんて恥ずかしいことは、誰もしようとしないんです」

こうした、都会的なものとは異なる価値観を残す土佐町は、新自由主義的な社会における貴重な「すきま」だと大裕さんは言います。

「お金のやり取りだけではなく、人情味のある人間関係を楽しめる子どもを育てることは、教員にもできる。そういう『すきま』を少しずつ広げていくことが、教育の未来にとって希望になるのではないでしょうか」

若い世代へのメッセージ

最後に、教育に関心を持つ若い世代へのメッセージを大裕さんにお願いしました。

「それぞれの職場や環境で、もがいている人は少なくないと思います。でもそんな人に伝えたいのは、『あなたは一人じゃない』ということ。アンテナを広げて、本当に何か変えたいと思っていれば、必ず面白い出会いがあります」

「人と人、会話と会話、『すきま』と『すきま』が繋がることで、運動が起こり得る大きな空間が生まれる。『崩壊する日本の公教育』の終章でも書いたように、社会なんて「わたし」たちがつくっているものなのだから、絶えず動き続けているものであり、その「当たり前」も「わたし」たちが支えている。その「当たり前」の境界をズラすのも私たち自身」

「『常識』を疑い、自分の頭で考え続け、空気を読まない。浮いた自分で構わない。大なり小なり、それが人に何らかの影響を与えることを信じて、勇気を持って、声をあげてほしい」

土佐町という小さな町から始まった挑戦は、新しい公教育のかたちを示そうとしています。

6. プロフィール

鈴木大裕(すずきだいゆう)

教育研究者・土佐町議会議員。16歳で単身渡米し、スタンフォ―ド大学大学院修了後に帰国。通信教育で教員免許を取得し、千葉の公立中学校で英語教師として6年半勤務。2008年にフルブライト奨学生として再渡米し、コロンビア大学大学院博士課程で学ぶ。2016年、『崩壊するアメリカの公教育:日本への警告』(岩波書店)の出版を機に家族で人口4000人弱の高知県土佐町へ移住。2019年に町議会議員に立候補して以来、2期連続トップ当選。教育を通した町おこしを目指しつつ、執筆や講演活動を行なっている。近著に『崩壊する日本の公教育』(集英社新書)。

(プロフィールは2025年3月時点)

7. 著書・参考文献紹介

8. 関連記事

北海道の安平町立早来学園・安平町教育委員会、井内聖さんへのインタビュー記事

広島県前教育長・平川理恵さん(当時横浜市立中川西中学校長)の講演より

イベント「教育×地域×コーディネーター〜社会教育士って何してる?〜」より

宮野準也さん(隠岐島前教育魅力化コーディネーター・島根大学社会教育士講習講師)

加藤拓馬さん(社会教育士・一般社団法人まるオフィス代表理事)

9. 編集後記

私は、大裕さんの「すべての子どもに『先生』と呼べる人との出会いを!」という言葉に共感し、子どもたちに人や書物との出会いを通して学びに没頭する経験を得てほしいと思いました。地方は人口が少ないことや職業などの選択肢が限定的であることから新たな出会いが生まれにくいと考えられます。しかし、「ここでしかできない教育」を追求することで、子どもたちは身近なところから様々な出会いを繰り返すことができるはずです。こうした経験から人々が数値では測れない学力観、そして多様な価値観を持った世の中になってほしいと思います。

(取材:EDUPEDIA編集部 知野皆弥)

取材の中で特に印象的だったのは、教育の原点に立ち返り「人格の完成」を目指すことや、経済や社会のためではなく、子どものために教育が必要であるというお話でした。現在の日本の公教育における限定的な教育観に異議を唱える大裕さんの姿勢に深い感銘を受けました。新自由主義が猛威を振るう現代において、教育の本質や社会のあるべき姿を見直し、豊かさの再定義を行うことの重要性を改めて強く感じました。こうした議論を喚起するために、自分には何ができるのかを考えていきたいと思います。

(取材:EDUPEDIA編集部 横井叶葉)

私自身、地元・北海道での教育実習で「学校は何をすべきなのか」「塾と何が違うのか」という問いにぶつかりました。その後に出会った大裕さんのご著書『崩壊する日本の公教育』の内容がまさに目から鱗で、思わず取材を申し込みました。

今回の取材では、ご著書とは少し異なり、「地方」を軸としてお話を伺いました。最も印象的だったのは、「現場を実際に変えることができる」という気づきです。動きとしては小さいかもしれませんが、こうした小さなうねりをつくっていく一人になっていきたいと思っています。

「浮いた自分で構わない」この言葉に、強く励まされています。

(取材・編集・文責:EDUPEDIA編集部 羽賀尚生)

コメント