1.1 はじめに

本記事は、建物の総合安全性と快適な居住空間をテーマに研究をしている日本女子大学石川孝重研究室によって執筆されました。「総合的な学習の時間」で行う防災教育として、特に小学校高学年生を対象とした実践を紹介しています。

下記のURLから基の実践をDLし、教材として使用することができます。

https://mcm-www.jwu.ac.jp/~jyu-ishi/isikawa/bosai_sogo/index.htm

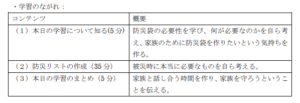

1.2 学習のねらい

防災袋には何が必要かを自ら考え学び、また家族の安全を守る心を育てること。

1.3 児童の思考

防災袋に必要なものがわかった。家族と一緒に防災袋を準備したい。

1.4 学習のながれ(10/16時間)

1.5 学習内容の詳細

導入

本日の学習について知る(5分)

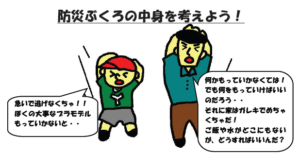

地震が起きた時にすぐに大切なものをもって逃げられるように、そうでないと大切なものがガレキの山で見つからなかったり、探すのに時間がかかり 、火災や余震に巻き込まれてしまったりする。そのためにあらかじめ準備しておくことを伝える。そしてその中身は何が必要かを考えることを伝える。

展開

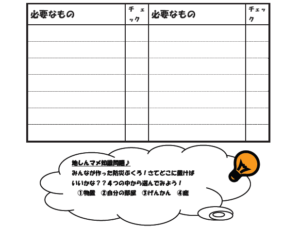

防災袋リストの作成(35分)

○防災袋リストの説明

これから児童自らが、被災時に必要と思うものを考えることを伝える。まず一人で考えてから(5分間)、班ごとで共有させて完成させることを伝える。

○班で話し合い、リストを完成させる。

できるだけたくさんのものを書いてみるように伝える。

○発表と補足

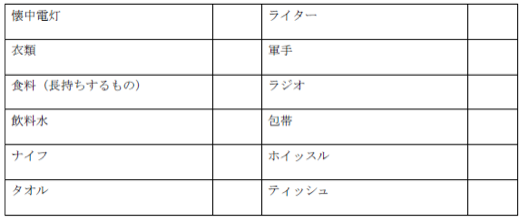

複数の児童から意見を聞いたあとに、適宜補足説明を行う。抑えたいポイントは以下のとおりである。

※しかし、子ども自身で考えさせること、また家族と話し合うことが特に重要なので、ある程度必要なものを考えられればよい。家族と一緒に防災袋の中身を考えようという声かけをする。

◆押さえておきたいポイント

●ホイッスル

地震によりガレキに埋もれ外に出られなくなってしまった場合、ホイッスルで自分の位置を伝えることで体力の消耗を防ぐ。阪神淡路大震災で実際にホイッスルを使用することで生存率があがったという結果がある。就寝時に保持して寝るとよい。

●水

成人した大人が必要とする水は、1人1日2~3ℓである。しかし、防災袋にこの量を入れて運ぶのは難しいので、防災袋に入れる水の量は500ml~1ℓ程度が適当である。そこで、残りの水はあらかじめ自宅などに貯蔵しておくことが必要である。

※防災袋の作成を次回に行う場合は、必要なものの中身の補足はその時に行う。そのため、この授業では児童の発表時に補足を行う必要はない。児童の自主性を重んじて持ち寄らせる。授業の最後に班内で持ち寄るものを防災袋のチェック表を見ながら、各自決めておく。下記リンクも是非ご参照ください。

防災袋を作ってみよう(日本女子大学 石川孝重研究室) | EDUPEDIA

まとめ

本学習のまとめ(5分)

家族と防災袋について話し、自宅にあるものにはチェックをして、できるならあるものだけでも防災袋を作ることを伝える。

== 学習指導案

1.6 防災袋の作成

※防災袋についての学習の次に行ってください。

以下のURLからご覧いただけます。

( https://edupedia.jp/entries/show/957)

1.7 ワークブック

児童に配布し、授業の展開を補足するためにお使いください。

この実践はP24に対応しています。

▽ダウンロードはこちらから

https://mcm-www.jwu.ac.jp/~jyu-ishi/isikawa/bosai_sogo/index.htm

1.8 編集後記

防災袋は実際に災害にあった時に、自分の身を守る大切なツールであることを学習できます。また自分だけではなく、家族を守ることにもつながるので、授業のあとにはぜひ防災袋を実際に作ってみてください。

(編集・文責:EDUPEDIA編集部 佐藤睦)

1.9 協力団体紹介

日本女子大学家政学部住居学科 石川 孝重研究室

建築物の構造安全や防災、住教育を専門とする石川孝重教授の下、建物の総合安全性と快適な居住空間の確立をテーマに、建築物の設計や性能、安全性、防災のほか、建築法規、建築物の維持管理まで、多岐にわたる研究を行っている。

また、研究成果の情報発信や防災教育の普及にも取り組んでいる。

●今回ご紹介した内容はこちらをご参照ください

https://mcm-www.jwu.ac.jp/~jyu-ishi/isikawa/bosai_sogo/index.htm

(後編)-1-300x169.png)

(後編)-300x169.png)

コメント