本単元で身に着けたい資質・能力

本単元では、何時何分の時刻の読み方を理解し、時計の短針と長針の関係を基に時刻を読んだり表したりできる能力を養う。また、それらを日常生活や学習に生かそうとする態度を育む。

単元の評価基準

- 知識・技能:何時何分の時刻の読み方を理解できる。

- 思考・判断・表現:短針と長針の関係を適切に捉え、それぞれの針の位置を基に時刻の読み方を考えることができる。

- 主体的に取り組む態度:時刻に関心をもち、それらを日常生活や学習に生かそうとする態度を育む。

本実践の流れ

本実践では、受容型学習でただ訓練するのみの時計学習にほんの少しの気づきと納得感を入れることにより、理解度や定着率の伸長を目指す。

実践の流れは以下の通りである。

- 時計は長針と短針、長いメモリ(5分刻みのメモリ)と短いメモリ(1分刻みのメモリ)、数字によって構成されていることを意識させる。

- 短針は時計の数字(もしくは太い線)のみを読み取っていることに気付かせる。

- 短いメモリの存在意義をともに考える。

- 長針と短針の読み方、表し方のルールを教える。

- 時計の読み取りと時間を時計で表現する演習を行う。

- 短針のデメリットを教える。

基本的には演習に時間を割くため、上記1~4では納得感を大事にしながらもテンポよく進めたい。

そして、ある程度時計の読み取りに慣れたあとで短針のデメリットについて触れ、最後の納得感と定着を図る。

納得感を大切にした授業実践

1. 時計の構成する要素の確認

下記のような円がかかれた画像を見せ、何に見えるか質問をする。その後、円は時計のつもりでかいたことを伝え、何が足りないのかを考えさせる。

ここでは上述のような時計の構成要素を引き出したい。「針がない」という発言が出たら、短針か長針のどちらかのみをかき、針が2本必要であることや長短の区別がつくことまでこだわって答えさせる。メモリについても同様の対応をする。

2. 「なんじなんじはん」の復習

模型時計を示して時間を読み取らせたり、時間を提示してそれに合わせた時計の針をかかせたりする。

ここで、以下のことを確認する。

- 短針が「何時」を表す。

- 短針の読み取りは長いメモリのみで行う。

- 〇時と△時の間にも時間があり、長針によってそれらを表すことができる。

- まだ短いメモリを読み取っていない。

ここから同じ「1周」を「12時間」と「60分間」の2つの視点で見ることになり、今までできていた「何時」の読み取りの理解が揺らぐことになる。ここで演習をし、くどいくらいに自信をつけさせてから進むことを強く勧める。

3. 時計の読み方の学習

細かいメモリに注目をし、以下のことを確認する。

- 短いメモリと長いメモリは合わせて60本ある。

- 5つおきに長いメモリがある。

- 30本目が一番下にある。

デジタルの時計で何時何分の読み方について確認し、メモリの数と何分が対応していることに気付かせる。その後、「〇じはん」と「〇じ30分」を一致させ、10分刻みや5分刻みを中心に読み方の練習をする。

4. 演習

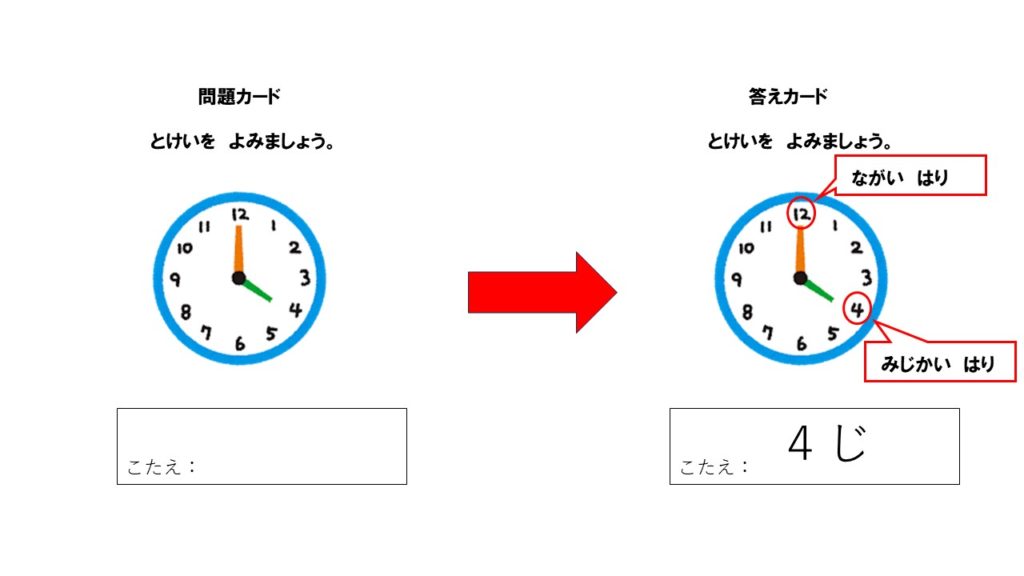

演習ではICTを用いた画像付き簡易計算ドリル(以下、「めくりドリル」と呼ぶ)を行うことが有効である。めくりドリルとは、問題カード(⇒解説カード)⇒答えカード⇒問題カード⇒……(以下繰り返し)となるように並べたICT上の計算ドリルのことである。

使い方の詳細は「なんじ なんじはん」の単元で細かく説明しているので、興味のある方は以下のリンクから活用法を見ることを勧める。

5. 【差がつくポイント】時計学習の難所と短針のデメリット

時計の読み取りで難しい所は、以下の3点である。

- 針とメモリの2つの注目すべき要素がある。

- それぞれの要素には短長2種類ずつあり、特に針は表すものがそれぞれ異なる。

- 短針は1周で12時間(×2)を表し、長針は1周で60分間を表す。

時計学習でつまずく児童は、何に注目をしてよいのかが分からなくなってしまうのだ。これら3点に少しでも理屈が伴う学習ができると、読み取りがスムーズになるだけでなく、読み方の定着率の上昇まで見込める。

ここで注目すべきは短針で表すデメリットだ。以下の画像を見比べてみると、短針の分かりにくさは明白だろう。

短針は、どこを指しているのかがあえて分かりにくく作られている。はっきりと分かるのは、唯一長いメモリのみ。だからこそ、短針では長いメモリにしか注目することができない。ここを強調することにより、最後に納得感を演出する。

執筆者

まき先生

中学高校で数学を教えている。体系的に教えるためには算数から学びなおす必要があると感じ、算数の授業案についても学習をすすめている。

実践的かつつながりを意識した授業案の作成に努める。

コメント