1 解説

「キャリア教育、やらなきゃと思うけど,忙しい!」

そんな中で仕事をなさっている先生方に、すぐに、簡単にはじめられて、楽しい、おすすめキャリア教育を提案します。

下記文章内各項目に付記された記号(ABC、アイウエ、①②③④、abcd)について

(1)ABC → 「生きる力」との関連

- A 将来の職業や生活を見通して、社会のために自立的に生きるために必要とする力が「生きる力」であり、進路決定において子どもたちの希望を成就させるだけではない。

- B 変化の激しい社会で自立的に生きるためには、思考力・判断力・表現力等を育み、知識や技能を活用できる能力を育てる必要がある。

- C 自分に自信をもたせ、将来や人間関係に不安を抱えている子どもたちに豊かなコミュニケーション能力や感性・情緒・知的活動の基盤である言語活動を高める必要がある。

A、B、C のどの視点に関わる実践かを実践の各項目に、( )で記入した。

(2)アイウエ→ 「キャリア発達」との関連

- ア 自己及び他者への積極的関心の形成・発展

- イ 身のまわりの仕事や環境への関心・意欲の向上

- ウ 夢や希望、憧れる自己イメージの獲得

- エ 勤労を重んじ目標に向かって努力する態度の育成

ア~エのどの目標に関わる実践かを、各項目に( )で記入した。

(3)①②③④ → 「4領域8能力」との関連

- ① 人間関係形成能力「自他の理解能力」「コミュニケーション能力」

- ② 情報活用能力「情報収集・探索能力」「職業理解能力」

- ③ 将来設計能力「役割把握・認識能力」「計画実行能力」

- ④ 意志決定能力「選択能力」「課題解決能力」

①~④のどの能力・態度の育成に関わる実践かを、各項目に( )で記入した。

(4)abcd → 「基礎的・汎用的能力」との関連

- a 「人間関係形成・社会形成能力」

- b 「自己理解・自己管理能力」

- c 「課題対応能力」

- d 「キャリアプランニング能力」

a〜dのどの能力の育成に関わる実践かを、各項目に()で記入した。

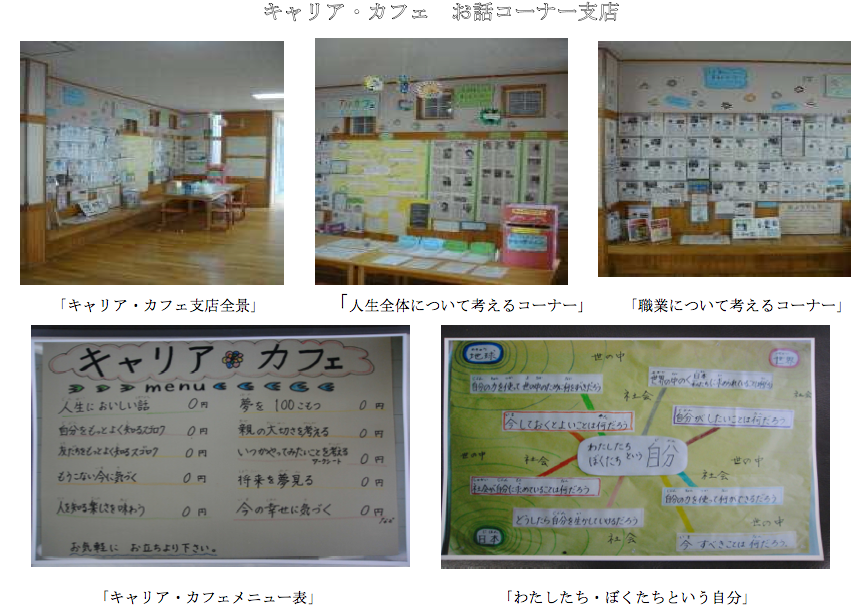

2 キャリア・カフェ (A、B、C)(ア、イ、ウ、エ)(①、②、③、④)(a、b、c、d)

「キャリア・カフェ」作り方レシピ

- 図書室に行って、物語に押されがちな「伝記」の本を数冊救済してくる。

- 児童用の古く使わなくなった机などを1台調達。(棚の上でも○)校内のあきスペースに置く。(子どもの目に触れやすい場所で、かつ障害物にならないところ)

- バンダナをかけ(カフェ感が出ます!)ブックエンドで本を置く。

- 小さな丸イスを脇に置き完成!

(職業に関する本バージョンもあると楽しいです。)

人生を考えるひとときをお届けする小さな憩いのカフェのできあがり。伝記は人の一生が書いてある本であり、生まれてから最期までの人生全体について考えることができます。図書館内では物語等に押され、なかなか手にとってもらうことが難しいのですが、どんな人も平坦な道を歩んできたわけではないことを知る、人生に効く貴重な教科書だと思います。

高円宮妃久子さまには、読売教育賞受賞式後のレセプションにて「あのキャリア・カフェというのがよかったわね」というお言葉をかけていただきました。

さらにバージョンアップしたい場合は下記もご参照ください。

(読売教育賞受賞論文内キャリア・カフェに関する記述より)

3 キャリア・カフェの設置 (A、B、C)(イ、ウ)(②情報、③役割・計画、④選択・課題)(a、b、c、d)

6年前、校務分掌でキャリア教育の担当になった。しかし皆日々忙しく、目の前の事務をこなしていくのに必死である。毎日残業をしても業務をこなしきれない現実があり、その中でいかにこの大切な、そして危急の課題であるキャリア教育を、学校全体で進めていくかがまず大きな壁であった。「キャリア」という言葉の意味さえ現場で共有することも難しかった。しかしキャリア教育は危急の課題である。

そこで、キャリア教育をいつでも誰にでもすぐできる便利なバリアフリー化のようなことができないかと考えた。(中略)全学年の児童が好きな時にキャリア教育に触れ、自分の人生や職業について考える機会をもてるようにすることにした。(中略)34歳以下の人の就職を支援してくれる県の就職支援施設「ジョブカフェいばらき」を参考にして、オープンで入りやすく、気軽に親しめる場所となるよう心がけた。

① 生き方全体を考えるコーナー (A、C)(ア、ウ)(①~④)

ア いろいろな人のいろいろな人生(A)(ア、ウ)(①自他、②情報・職業、③計画、④課題)

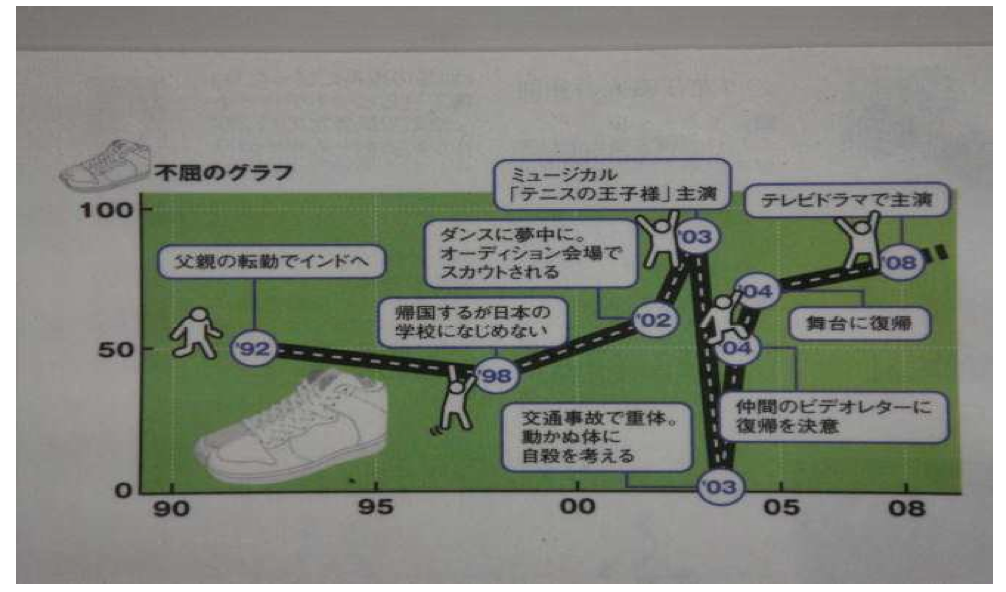

新聞教育が学習指導要領に加えられた。キャリア教育も、NIEで行うことができないか考え新聞記事を使っていろいろな人の人生を知ることができるようにした。自分の人生についても考えるきっかけとなったり、例えば成功者に見える人の人生も、困難な時期や下積みの時代などを越えて今があることを知ることができるようにした。

「いろいろな人のいろいろな人生グラフ」

イ 休日の過ごし方は(A)(ア)(①自他・コミ、②情報、④選択)

職業に就くことがキャリア教育のゴールではない。仕事の中で自己を実現していくこともできるが、それ以外の趣味やボランティアなど人生全般で、自己を実現していくことができる。仕事以外の時間を輝かせて人生を生き生きと生きている人がたくさんいることを知らせ、人生全体を大切にして時を過ごす視点をもてるようにしたいと考えた。

「休日の楽しみについて」

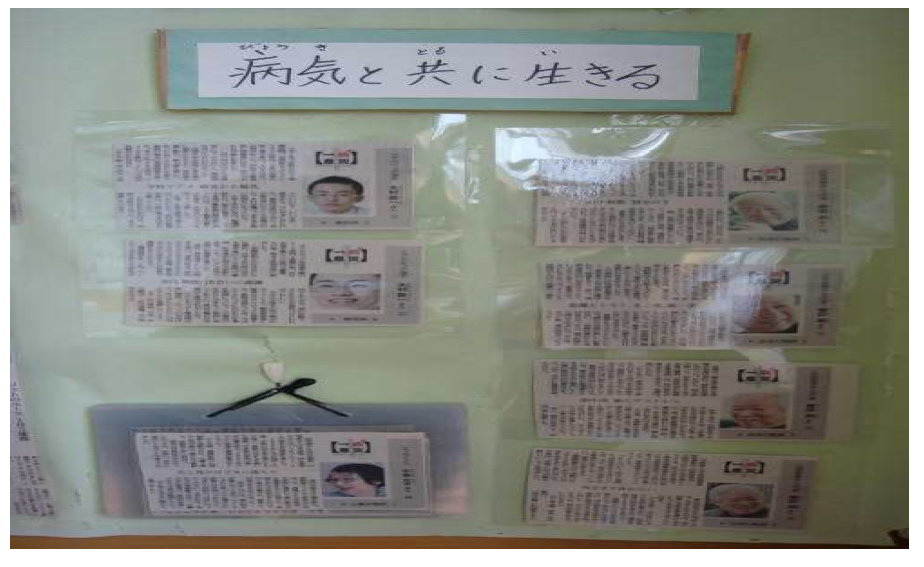

ウ 病と共に生きる(A)(ア)(①自他・コミ、②情報)

人生の途中には何が起きるか分からない。また現在、病気と共に生きている児童もいる。病気があってもそれを受け止めて生きている方の存在や心情などを知ることにより、将来病気を得た場合にも,自己を実現して生きることができることを期待した。

「病気と共に生きる」

エ 今をときめく人を紹介する新聞記事(A)(ア)(①自他、②情報)

今話題の人を紹介する新聞記事により、時の人の考えや生き方について知ることができるようにした。

オ 伝記コーナー(A)(ア、ウ)(①自他、②情報・③役割・計画、④課題)

伝記は人の一生が記してある本であり、人生を考えるキャリア教育には適した教科書であると考える。有名な先人も平坦ではない道を歩んできたことなどを知ることは、自分の人生を振り返ったり比較して考えたりするよい機会になると考える。キャリア・カフェに置きすぐ手に取り人生の先輩に学べるようにした。

カ 生き生きPOWERワークシート(A、C)(ア、ウ)(①自他)

肯定的に自己を理解することができるよう、「生き生きPOWER」ワークシートを作成した。「やってみたいこと10」「人からしてもらったこと10」「ほめられたこと10」など人生に力や希望を与えてくれることを確認する作業になるようにした。例えば「やってみたいこと」ならば、もし10願ってそのうちの1つが叶うとしたら、20願えば2つ、100願えば10の望みが叶う可能性がある。たくさん希望をもてば叶う数が増える、その他のシートも思い出すほど幸せを感じることができるようにした。

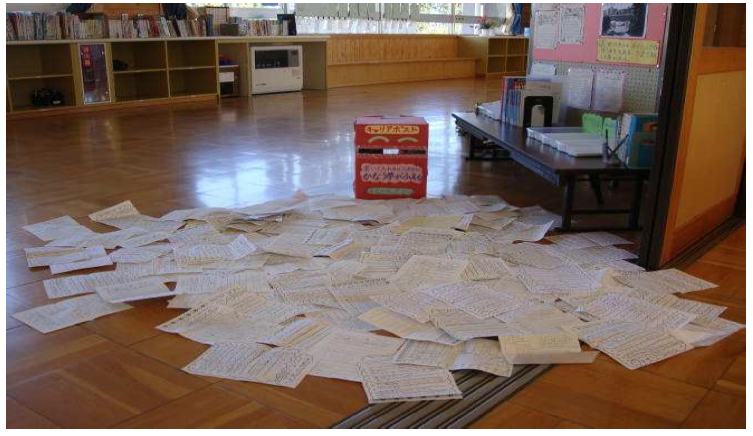

キ キャリアポストの設置

生き生きPOWERワークシートや役立ちPOWERワークシートを入れるポストを作ることにした。願いを叶えるにはまず願いをもつこと、心の中の思いが分かって初めて願うことができる。学校や家で好きな時に記入したワークシートを、好きな時に入れられるようにした。

「キャリア・ポスト」

2週間ほどして4~5枚は届いたかとポストを開けてみると大量のワークシートが出てきた。子どもたちの願う気持ちの大きさや夢の多さなどに驚くと共に、子どもたちの未来にこの声や願いがパワーとなって届くようキャリア教育を続けなければいけないと感じた。

② 職業について考えるコーナー(A、B、C)(ア、イ、ウ、エ)(①~④全て)

ア 職業紹介(B)(イ、ウ、エ)(②情報・職業、③役割・計画、④選択・課題、)

子どもたちに就いてみたい職業を尋ねたところその返答は「スポーツ選手やネイリスト、電車の運転手」など広く一般的に知られている職業であることが多かった。そこでまず、世の中には様々な仕事があることを知ったり、職業選択の幅を広げ、夢を増やしたりすることができるよう、職業に関する情報をジョブカフェいばらきの求人票に近い形で掲示した。気になる職業を見つけると、その内容や必要な資格などを興味深く読み、どんなことで自分は人の役に立とうか考えはじめた。

6年生が卒業時に書いた、将来就いてみたい仕事も掲示した。どんな希望をもって卒業したのか先輩の思いを興味深く見る姿も見られた。卒業生が来校した際には、キャリア・カフェに寄っていくことを勧めている。夢が変わっていたり変わらなかったりいろいろだが、しばらくそこで自分の変化などを振り返って楽しく話をしていく姿が見られる。

「いろいろな仕事があるんだな」

イ 職業に関する図書 (B)(イ、ウ、エ)(①自他、②情報・職業、③役割・計画、④選択・課題)

職業についての書籍を購入し、キャリア・カフェに置くことにした。漫画で構成された本や、自分の興味のある分野から職業を探すこともできる本があり、外で遊べない雨の日は、気軽に手に取り人生を考える日となっている。

ウ ジョブカフェいばらき紹介(B)(イ)(②情報・職業、③計画、④選択・課題)

34歳以下の人に職業を紹介してくれるジョブカフェいばらきについての情報を掲示した。職業について相談することができる機関の存在を知っていることは自分を助ける貴重な知識になると考える。

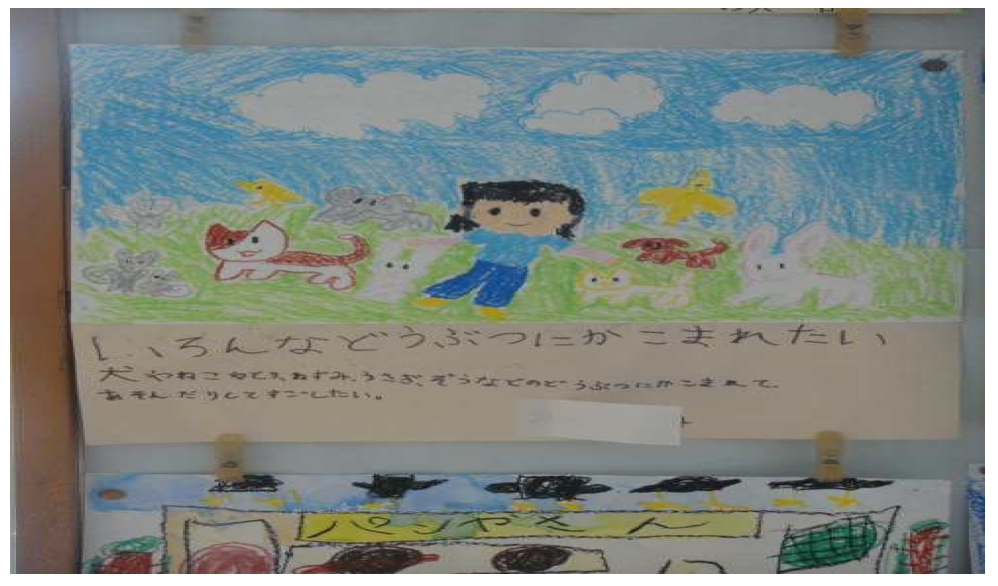

エ 子どもの作品「図工・やってみたいこと」(A)(ア、ウ)(①自他、④選択)

教科の中でのキャリア教育として、2年生の図工で「やってみたいこと」を絵に表現する。願いを叶えるためにはまず願いをもつこと。自分の心の望み、やってみたいことを振り返る自己理解の活動は、キャリア教育の中でも大事な作業であると考える。2年生の夢の絵を掲示した。

「いろんなどうぶつにかこまれたい」

オ 役立ちPOWERワークシート(A、C)(ア、イ、ウ、エ)(①自他・コミ、②情報・職業、③役割・計画、④選択・課題)

小学校段階では、遊びや家での手伝いなどでも自分の役割を果たそうとする意欲や態度を育てていくことが大切である。そこで学校や家庭での役割を振り返ったり役割を果たそうとする意欲をより高めたりすることができるよう「やったことあるお手伝い10」「人にして(さし)あげたこと10」「自分のやってみたい仕事10」「自分にしてほしい仕事10」などを自由に書き込むワークシートを作成した。「自分にしてほしい仕事10」は、やってみたい仕事だけでなく、保護者や友だちが自分に望む職業や、性格に適していると思う職業を一緒に考えたり教えてもらったりすることにより、職業選択の幅を広げることができるようにした。思いがけない仕事に向いているといわれ喜んだり、驚いたりする姿が見られた。

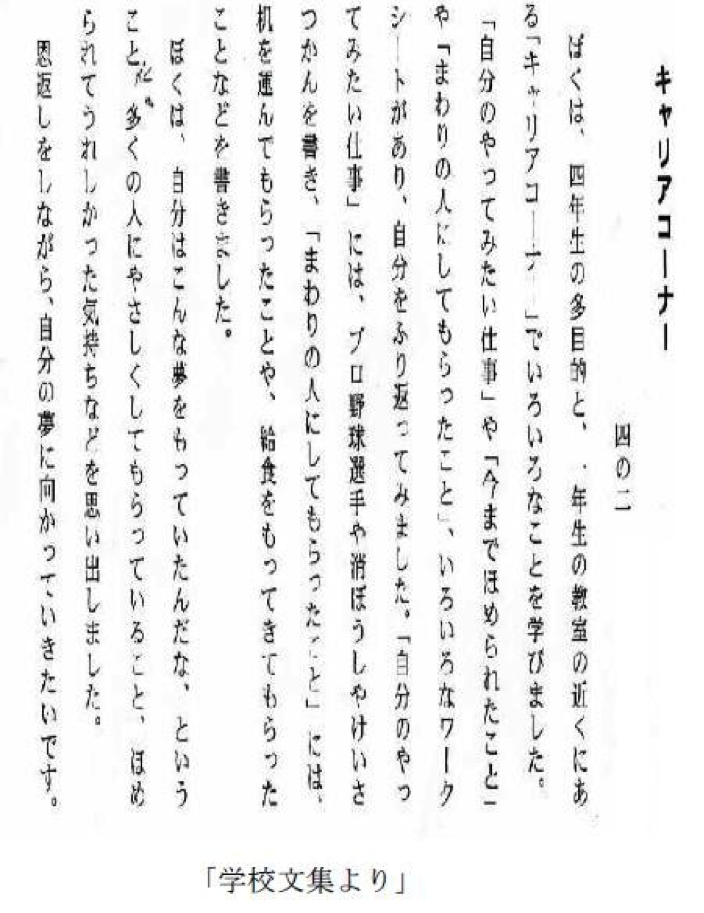

カ 学年キャリア・カフェ(A、B、C)(ア、イ、ウ、エ)(①自他・コミ、②情報・職業、③役割・計画)

課題が終わって空いた時間などを使ってより身近にキャリア教育に接することができるよう教室隣のオープンスペースに4学年用の学年キャリア・カフェを設置した。ポストにワークシートを入れれば入れるほど、人生に望めば望むほど、自分のよさを探せば探すほど実現できることの数が増えるかもしれないということで、積極的に振り返る姿が見られた。

身近にありすぐできるため、階下の学校全体のキャリア・カフェよりもワークシートを書く機会などが増えた。身近にあればもっとキャリア教育も身近なものになることを学んだ。年度末に毎年発行する学校文集にキャリア・カフェについて書いた児童がいた。自分のことを振り返り、夢に向かってがんばりたい気持ちをもっていることを感じられた。

「4年生の学年キャリア・カフェ」

「2年生の学年キャリア・カフェ」

4 おわりに

先日、キャリア教育研修会で文部科学省の藤田晃之先生のご講演を拝聴する機会があった。(H23.11.18)

国際比較のできる数学や理科においては、今のところ成績はまだ上位国であるが、興味や自信、将来に役立つと考えて学んでいるかどうかは世界で一番低いという。世界で一番、「楽しくない。すごくつまらない。何でこんなことやらなきゃいけないんだ。」と思い毎日を過ごしているのがTIMSSやPISAから読み取れる日本の子どもたちの心情であり日本の教育の現状だと。日本の教育の本当の危機は、「学びに対する興味関心の希薄さ」「将来との関連性の見えないままでの学び」「受験終了後に剥落する『知』の危険性」であり、これは教師と生徒双方にとって不幸な現状であると。これらを何とかする方法を考えていかねばならないと。日本は、多くは科学技術や工業により世界の中の日本として生きることができてきた。

これからも世界と渡り合う力を保持していくために、天然資源はなく人が資源であるともいえる日本という組織は、一人一人の人を輝かせ個を活性化させることも、国としての活性化を図るキーワードの一つと感じている。キャリア教育もその鍵の一つであると考え、教育に携わるものとして目の前のかけがえのない宝物たちの今と未来を幸せにしていくことをこれからも考えていきたいと考える。

論文を作成するにあたり、キャリア教育を行う先生方にとって、できるだけ現場での実践がしやすいものになるよう心がけました。お読み下さっている先生方の学校や地域の特性を生かし、児童の皆さんの実態に合わせた楽しいキャリア教育がさらに動き出していってくれることを願っています。

水戸市立稲荷第一小学校 池田裕子

5 【講師プロフィール】

池田 裕子 (いけだ ゆうこ)

水戸市立稲荷第一小学校教諭。「自己理解・他者理解を深め自己肯定感を育み、『生きる力』を育むキャリア教育の実践」で第60回読売教育賞最優秀賞(生活科・総合学習部門)受賞。

「様々な人の職業生活や、幅広い人の生きざまを紹介する新聞記事などを掲示したキャリア・カフェを開設。さらに、身の回りの人の仕事を取材・発表する学習をクラスに取り入れた。引きこもりや若年無業者(ニート)が深刻な社会問題になる中、人の生きざまを見つめることで、自己・他人を肯定的にとらえるようになり、何事にも積極的な心を育むことができた。」(読売新聞社ホームページより引用)

コメント