1 はじめに

この実践は環境省「平成26年度 持続可能な地域づくりを担う人材育成事業」内で作成された、ESD環境教育プログラムです。ここから単元計画もダウンロードできます。

2 ESDとは

ESD(Education for Sustainable Development)とは、「持続可能な開発のための教育」という意味で、持続可能な未来や社会づくりのために行動できる人の育成を目的とした教育のことを言います。環境、人権、健康福祉、多文化共生、まちづくりなどの様々なテーマがあります。

3 実践内容

ESDの要素

持続可能な社会づくりの構成概念

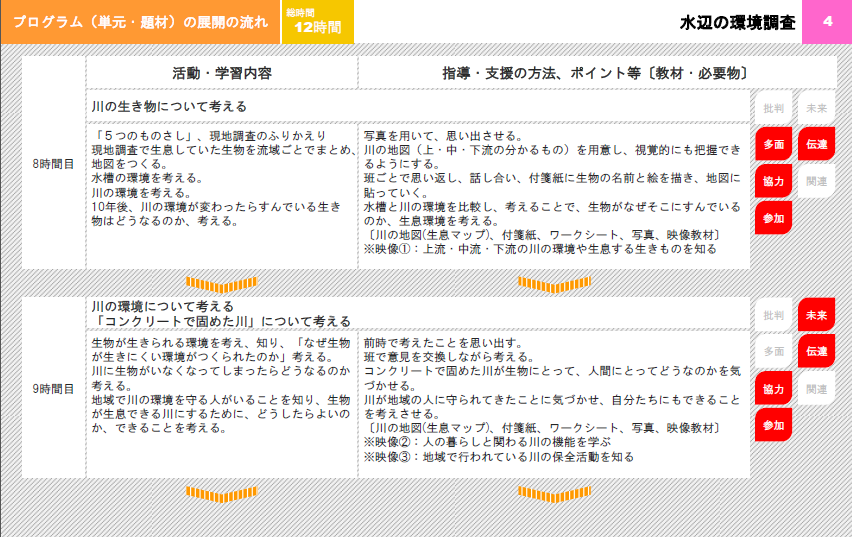

- 多様性…上流・中流・下流における川の環境の違いに気づき、生き物や生息環境の多様性に気づきます。

- 相互性…人間が川の恵みを得て生活していることを理解し、川と自分の生活のつながりに気づきます。

- 責任性…川の保全活動をしている人と出会い、川の環境の課題を自分ごととして、改善するために自分にできることを見いだします。

ESDで育みたい能力・態度

- 【未来】未来像を予測して計画を立てる力

自然環境と人間の生活のつながりに気づくことで、将来の自然環境がどうであってほしいかを想像し、自分達にできることを思考する力を育みます

- 【多面】多面的、総合的に考える力

調査結果について、クラスや家庭、地域の人と話し合うことにより多面的に考えられる力を養います

- 【関連】つながりを尊重する態度

川の環境、生き物の生息環境と自分の生活とのつながりを意識し、関連づける力、態度を育みます

プログラムの目標

1.自然との関係性を考えるきっかけの一つとする

2.様々な調査を通して、まとめる力を付ける

3.自然を保護・再生する力を付ける

4.自分の生活と関連づけて今後の生活に活かす

プログラムの概要

学校周辺に位置する嘉例川(身近にある自然)を中心に、上流・中流・下流の3ケ所で水辺の環境調査(5つのものさし)を行い、同時に水質調査も実施して、川の状況を把握します。3ケ所それぞれに生息する生き物や水質の状況、川の周りの環境の特徴や変化をとらえ、その違いに気づきます。護岸工事がされたまっすぐに整備された川の状況について話し合いを行い、人間が川の恵みを得て、生活していることに気づき、一方で、安心安全に暮らすために人工的に整備していることを学びます。生き物にとって、人間にとって、どのような川であることがよいのか、将来どんな川であってほしいかなど、自分の問題として川を捉えることのできる児童を育みます。

学習指導要領との関連

- 小学校4年 国語

- 小学校4年 理科

- 小学校4年 家庭

- 小学校4年 道徳

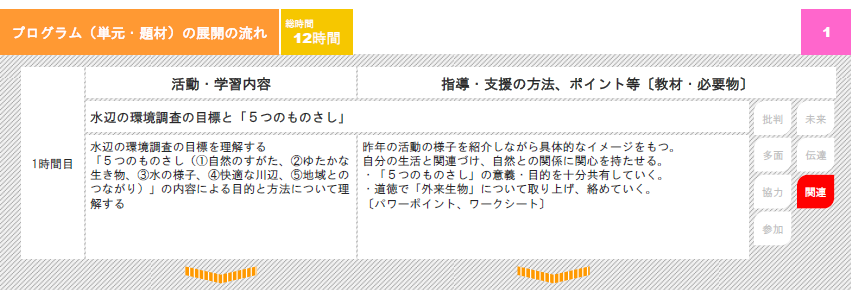

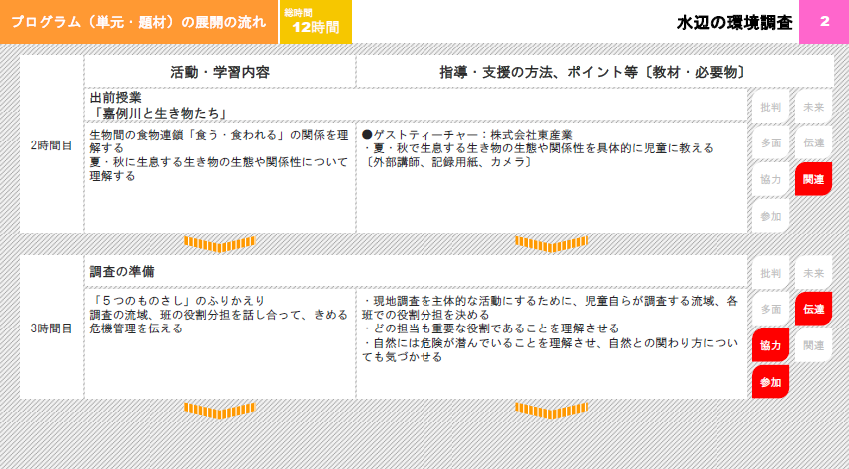

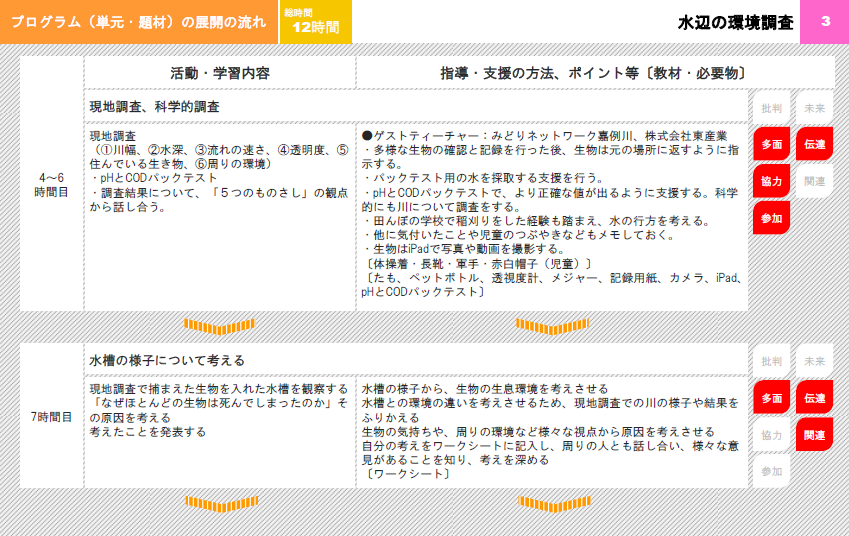

プログラム(単元・題材)の展開の流れ(全12時間)

- プログラムのダウンロードはこちらから

引用元

4 編集後記

水辺の環境調査を通じて、生き物や水質の状況、川の周りの環境の特徴や変化をとらえます。また川の環境、生き物の生息環境と自分の生活とのつながりを意識し、関連づける力、態度を育みます。環境問題が深刻化している中、そういった問題に当事者意識を持つことは非常に重要なことだと思います。自然との関係性を考えるこのプログラムを、ぜひご活用ください。

(編集・文責:EDUPEDIA編集部 佐藤光紘)

(後編)-1-300x169.png)

(後編)-300x169.png)

コメント