1 はじめに

この実践は環境省「平成26年度 持続可能な地域づくりを担う人材育成事業」内で作成された、ESD環境教育プログラムです。ここから単元計画もダウンロードできます。

総合的な学習の時間ふるさと敦賀塾スペシャルセミナー 「100年後の敦賀で世界遺産候補は何か」108-1.pdf

2 ESDとは

ESD(Education for Sustainable Development)とは、「持続可能な開発のための教育」という意味で、持続可能な未来や社会づくりのために行動できる人の育成を目的とした教育のことを言います。環境、人権、健康福祉、多文化共生、まちづくりなどの様々なテーマがあります。

3 実践内容

ESDの要素

持続可能な社会づくりの構成概念

- 多様性…学年連携の縦割り班で授業を行うことで多様な考えを受容します。中池見湿地、原子力発電所の学習を通して、生物やエネルギー・資源の多様性に気づきます。

- 責任性… 地域課題改善のために、フィールド体験等を通じて未来のために今自分達にできること、将来できることを考えます。

ESDで育みたい能力・態度

- 【未来】未来像を予測して計画を立てる力

- 100年後の敦賀の世界遺産について考えることで、未来のふるさとのあり方について考えます。

- 【多面】多面的、総合的に考える力

- 「中池見湿地」と「敦賀原子力発電所第1号機」がもつ課題から、総合的に多面的に捉える力を育みます。

- 【関連】つながりを尊重する態度

- 「中池見湿地」と「敦賀原子力発電所第1号機」と、自分とのつながりに関心を持ち、関連づけて課題を考える力を育みます。

プログラムの目標

- 人・もの・自然との繋がりと広がりを理解し、それらを総合的に考える習慣を身につける。

- 人・もの・自然と自分との繋がりに関心を持ち、それらを尊重し大切にする態度を養う。

- 見通しや目的意識を持って未来像を予測・期待し計画する姿勢を育てる。

プログラムの概要

敦賀市は自然が豊かであり、ラムサール条約に登録された「中池見湿地」があります。一方、エネルギーを供給している「原子力発電所」もあり、福島原発事故以降原発に対して不安を抱えている市民も多くいます。本プログラムは、「100年後の敦賀で世界遺産候補は何か」をテーマとし、「中池見湿地」と「敦賀原子力発電所第1号機」を候補に、それぞれの特徴を調べ、生徒自身の思いや考えを踏まえて生徒同士の話し合いを行います。また、地域の人々の情報を加え、最終的に候補となる場所を決定し、その理由を含めて説明を聞き合う授業を行います。1年生から3年生が連携して、縦割り班で取り組みます。

学習指導要領との関連

- 中学校2年生 国語

- 中学校3年生 特別活動

- 中学校3年生 理科

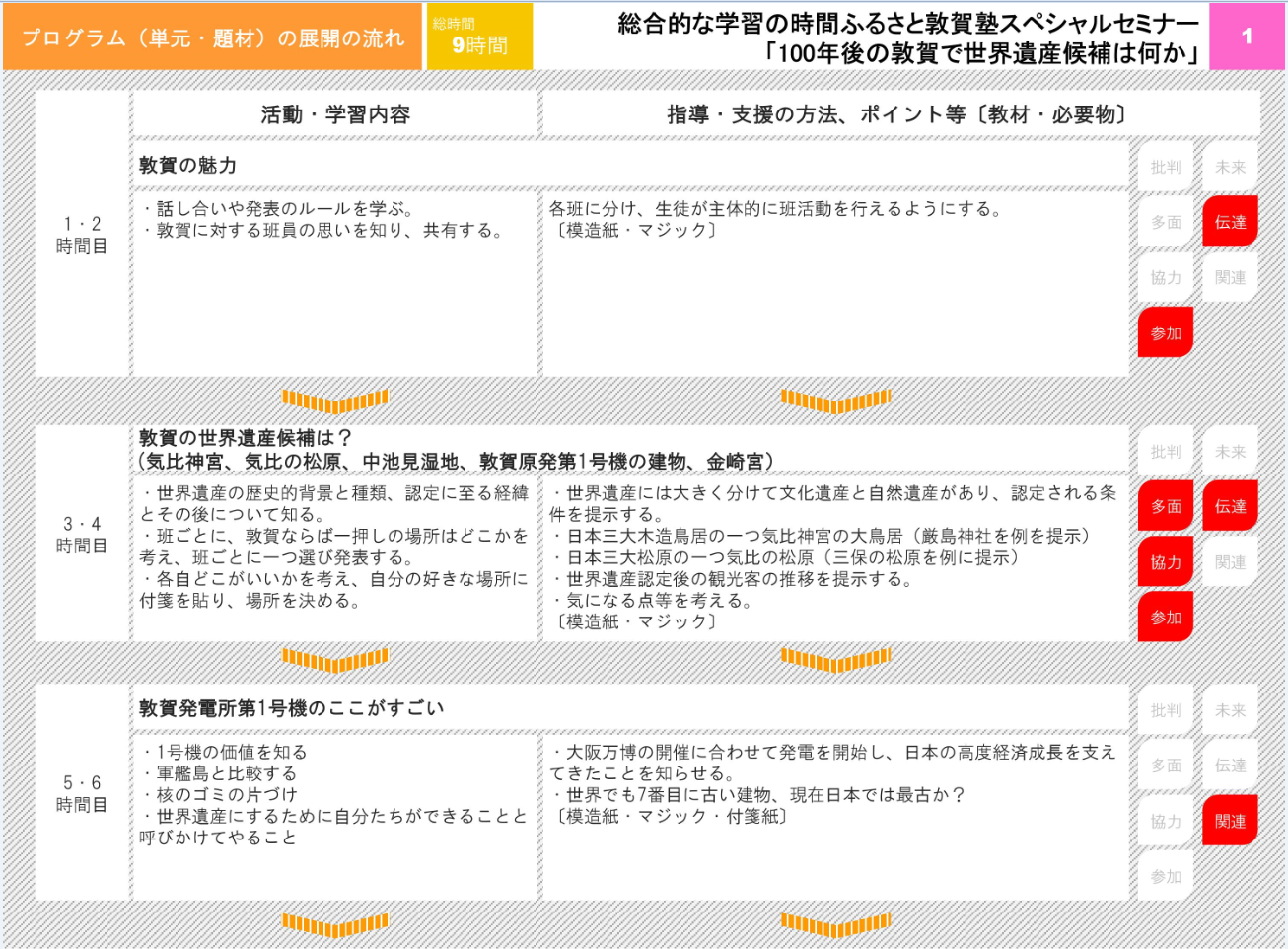

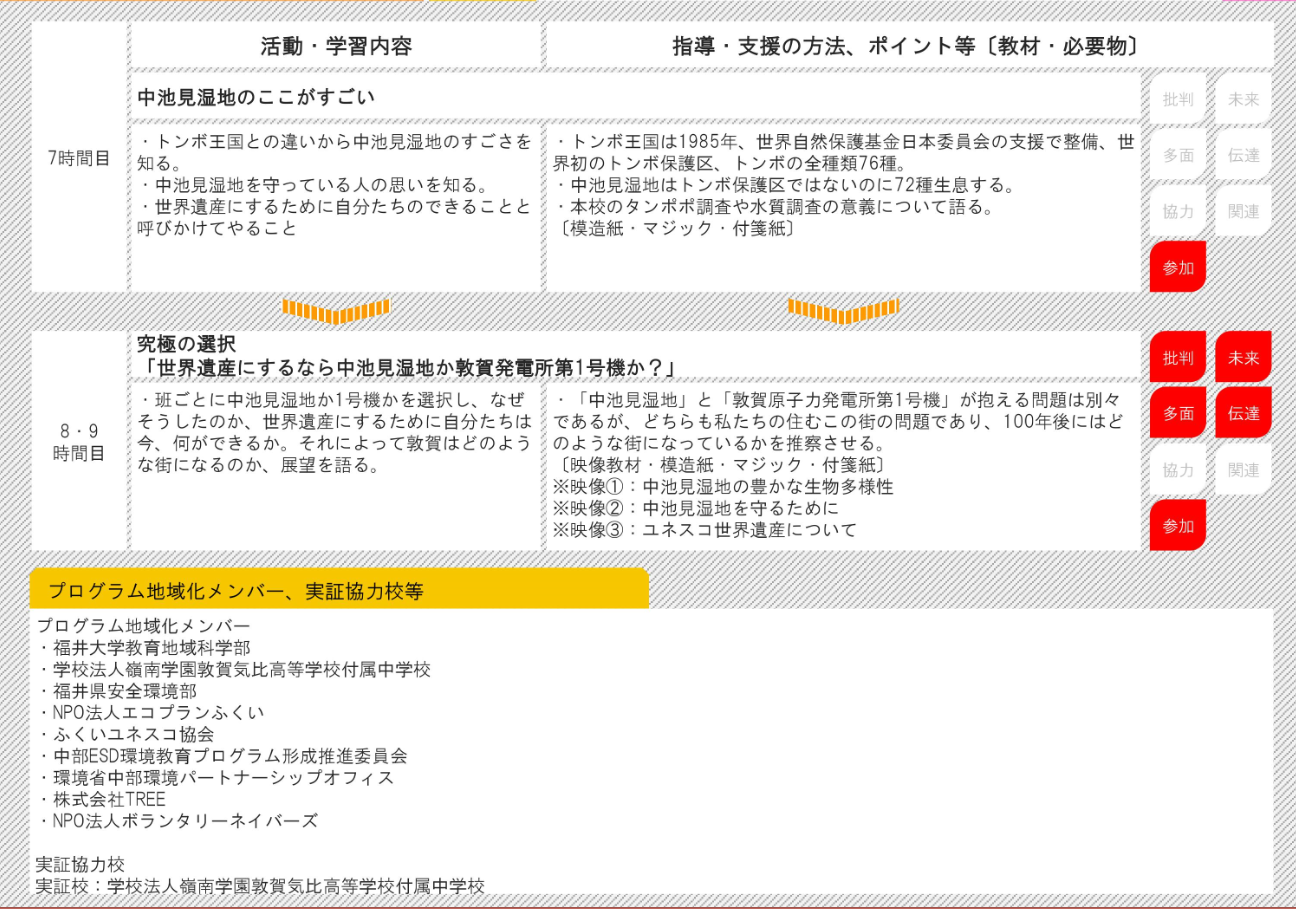

プログラム(単元・題材)の展開の流れ(全9時間)

- プログラムのダウンロードはこちらから

総合的な学習の時間ふるさと敦賀塾スペシャルセミナー「100年後の敦賀で世界遺産候補は何か」108-1.pdf

引用元

- ウェブサイト「ESD環境教育プログラム」プログラムを探す

- ウェブサイト「ESD環境教育プログラム」 地域ESDプログラム(福井県) 総合的な学習の時間ふるさと敦賀塾スペシャルセミナー 「100年後の敦賀で世界遺産候補は何か」

4 編集後記

プログラムの過程で生まれる他学年の生徒との交流や、地域の人々との交流は、子どもたちとって、大変貴重な体験となるでしょう。生徒が自らと社会との繋がりを体感しつつ、地域の架け橋となって活躍できる、素敵なプログラムです。是非参考になさってください。

(編集・文責:EDUPEDIA編集部 樋口由惟)

(後編)-1-300x169.png)

(後編)-300x169.png)

コメント