1 はじめに

本記事は、東近江市の元中学校校長で現在は小学校講師を務める雁瀬徳彦さんが作成した「こころの窓」の内容を引用・加筆させていただいたものです。「こころの窓」は中学生向けの日本史教材で、不登校の生徒や、学校に登校できても教室に居られず別室で過ごす生徒が一人で勉強できるように作られています。雁瀬さんの取り組みに関しては、こちらの記事もご参照ください。

本記事では、第39回「アヘン戦争」の内容について紹介しています(教材の本文は編集せずに掲載しております)。ほかの単元の記事をご覧になりたい方はこちら。

2 「こころの窓」について

教材の一枚目を見ていただくと分かりますが、教材の文章を読むと歴史の流れがよく分かります。現在使用されている学校の教科書は写真も多くとても見やすいように思いますが、初めて歴史を学ぶ子どもたちにとって、とても難しい写真や資料です。また、教科書の文章には事実が羅列されているだけなので、歴史の事象がドラマティックであることや、当時の武将がどんな思いで戦いや政治を行っていたかという感動が伝わってきません。だから、不登校の子どもたちが学校の教科書だけを使って一人で勉強しようと思ってもなかなか続かないのです。

そこで、子どもたちが一人で楽しく歴史の勉強ができるようにプリントを作成しました。また、次のページには復習問題があります。ほかの教材だと、「794年に何がありましたか」という語句を答えさせる問題が主流です。このプリントには語句を答えさせる問題ではなく、「なぜ、都を奈良から京都に移したのですか」という問題が載っており、起こった事実に対して、その原因や結果について子どもたちに考えさせる問いになっています。

解説編

こんにちは。元気ですかー。それでは今日も一緒に勉強しましょう。

今日のお題は「アヘン戦争」です。

欧米(おうべい・・・ヨーロッパやアメリカ合衆国をまとめた呼び方)では、産業革命で大量につくられた商品を売りさばく国や、商品のもとになる安い原料をもとめて、アジアやアフリカの国々を植民地(武力で相手の国を、自分の支配下にしてしまった領土のこと)にしはじめたのです。

そんななかで、19世紀中頃にイギリスは、インドを植民地にしました。(それまでは、インドにはムガール帝国という国がありましたが、この国を滅ぼしてイギリスが支配したのです)。

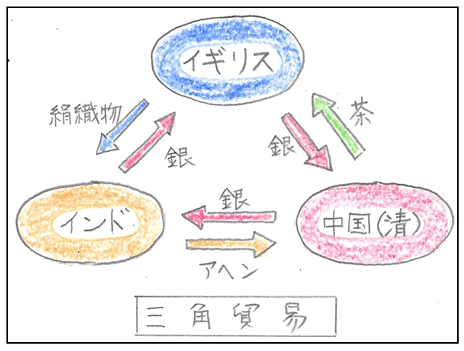

また、イギリスは、中国の清(しん・・・中国を治めていた国の名前)と、さかんに貿易を行ってきました。はじめの頃は、イギリスがお茶などを清から一方的に輸入し、イギリスが銀を払っていました。しかし、イギリスが払う銀が不足してきたために、イギリスは、下の図のような三角貿易をはじめました。

この方法だと、イギリスが銀をどれだけ払っても、いずれは戻ってくるしくみになっているのです。しかし、そのかわりにインドが清にアヘンを売ることになったので、清国内にはアヘンの中毒患者がものすごくたくさん増えたのです。そこで、清の政府は、アヘンの貿易を禁止しました。すると、これに腹を立てたイギリスは、清と戦争を始めたのです。この戦争をアヘン戦争といいます。1840年から2年間行われた戦争は、イギリスが勝ちました。

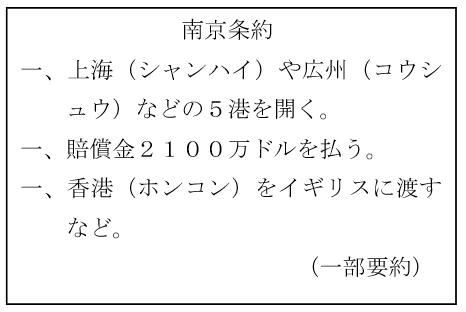

そして、イギリスと清との間で南京条約(なんきんじょうやく・・・下の図です)が結ばれ、ものすごくたくさんの賠償金を清がイギリスに払わされたり、香港(ホンコン)が、イギリスのものになってしまったのです。

このアヘン戦争で清が負けて、不平等な条約が結ばれたという情報が、江戸幕府にも入ってきたのです。そのために、日本も今までのような鎖国を続けるのではなく、外国とうまく付き合っていこうという考え方も広まっていくのです。

今日の歴史はどうでしたか。ところで、香港(ホンコン)の話が出てきましたが、実はこの時イギリスに奪われた香港が中国に返還されたのは、なんと、150年以上も後の1997年だったのです。この150年の間に香港は、中継貿易港(ちゅうけいぼうえきこう)として、ものすごい発展を遂げたのですヨ。

はい、それでは、復習問題にチャレンジしてください。

復習問題

1.欧米諸国は、何のためにアジアやアフリカを植民地にしたのですか。その理由をまとめてください。

欧米では、産業革命で大量につくられた商品を売りさばく国や、商品のもとになる安い原料をもとめて、アジアやアフリカの国々を植民地にしはじめたのです。

2.アヘン戦争について、まとめてください。

イギリスは、中国の清と、さかんに貿易を行ってきました。はじめの頃は、イギリスがお茶などを清から一方的に輸入し、イギリスが銀を払っていました。しかし、イギリスが払う銀が不足してきたために、イギリスは、三角貿易をはじめました。この方法だと、イギリスが銀をどれだけ払っても、いずれは戻ってくるしくみになっているのです。しかし、そのかわりにインドが清にアヘンを売ることになったので、清国内にはアヘンの中毒患者がものすごくたくさん増えたのです。そこで、清の政府は、アヘンの貿易を禁止しました。すると、これに腹を立てたイギリスは、清と戦争を始めたのです。この戦争をアヘン戦争といいます。1840年から2年間行われた戦争は、イギリスが勝ちました。そして、イギリスと清との間で南京条約が結ばれ、ものすごくたくさんの賠償金を清がイギリスに払わされたり、香港が、イギリスのものになってしまったのです。

江戸時代もいよいよ終わりが近づいてきました。中国(清)はイギリスに支配されまじめました。日本も世界中の国が植民地にしようと狙っているのです。そんななかで、一番乗りしてきたのがアメリカです。いよいよペリーさんがやってきます。江戸幕府はどんな対応をするのでしょうか。幕末の日本の動きをしっかり見ていきましょう。

3 ダウンロードはこちらから

こころの窓 第39回「アヘン戦争」

ほかの単元の記事もご覧になりたい方はこちら。

4 おわりに

不登校の子どもたちにとって一番大切なことは、何が何でも学校に登校させることではなく、家であろうが別室であろうが自立の力をつけてあげることだと考えます。誰かに言われて取り組む学習を重ねるのではなく、自分で考えて自分で学習できる力をつけることが大切です。その上で、学力をつけていくことが「生きる力」につながっていくと思います。

この「こころの窓」は、一人で勉強するために作ったプリントです。閉ざした『こころの窓』を開けて、社会に出て行くための勉強をがんばってほしいと考えてこの題名をつけました。

不登校に悩む子ども達の力になることを祈っております。

コメント