目次

この記事について

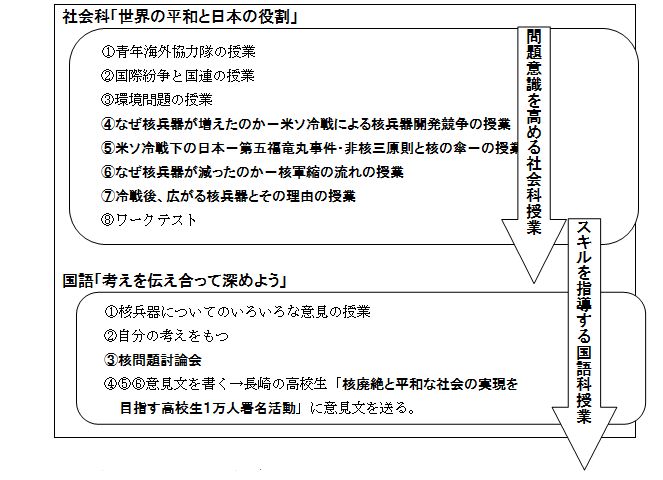

この記事は、東日本大震災直前の2011年3月に山形県庄内町立余目第一小学校で行われた授業実践について紹介するものである。なお、この授業実践の指導内容は社会科と国語科をリンクさせて行われたものであり、それに伴って指導案も長大になっているため、本記事では社会科で行われた実践を中心に紹介する。

この記事の後編はこちら。

核兵器廃絶は可能か討論し、自らの意見を長崎へ発信する<後編>(鈴木昭彦先生) | EDUPEDIA

1.単元名

6年社会「世界の平和と日本の役割」

6年国語「考えを伝え合って深めよう」

2.授業のねらい

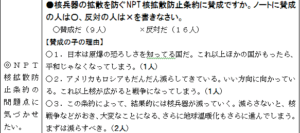

社会認識内容を豊かに育成し、それをもとに自分なりに考えを持たせ、また他者と考えを交流させることで自分の考えを深めさせる。

3.課題と対処

- 社会科の時数不足…高学年は教えることが多い

- 討論スキルの指導不足…議論させても活発な討論にならない

そこで

国語科の話し合い単元・作文単元とリンク

⇒調べるスキル、話し合いのスキル 論述スキルの向上

⇒社会認識・思考判断力の向上

学習の成果を発信し、人と出会う経験をさせる

⇒人に伝える際の緊張感、伝える工夫、相手に気を配ることを学ぶ

⇒学ぶことの本当のよろこびを知ることができる

4.なぜ核兵器廃絶について考えさせたか

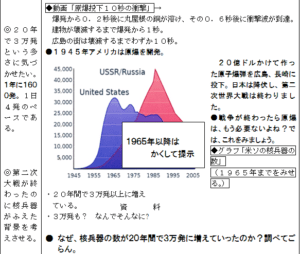

①子どもたちが原爆投下について詳しく学んできたから

- 「はだしのゲン」の演劇

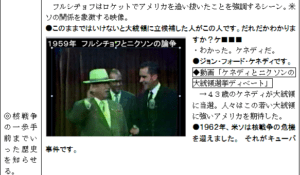

- 歴史学習および、「悲劇を生んだ原因はどこにあるのか」討論などの学びの延長線上で、現代の核兵器問題をどう見るか、未来に向けての日本の役割とは何かを考えさせたかった。

②核兵器の問題は世界の平和と日本の役割を考える上で極めて重要な問題だから

- 現実には、核保有国は核を手放さず、核保有国は増加している

- 冷戦後もこのような核保有の状況が続く論理を授業で教わることがないので、日本が核廃絶の先頭に立って役割を果たすためには、壁を知り議論する経験が必要である

5.国語科とリンクさせた社会科単元の計画

<問題意識を高める社会科授業>

パワーポイントで動画、写真、グラフなど、さまざまな資料提示の技術を駆使する。ここでは、指導計画の中から第4時と第6時の指導案を掲載する。

◆この記事の続きはこちら

核兵器廃絶は可能か討論し、自らの意見を長崎へ発信する<後編>(鈴木昭彦先生) | EDUPEDIA

(編集・文責:EDUPEDIA編集部 佐原志麻)

6 講師プロフィール

鈴木 昭彦(すずき あきひこ)

庄内町立余目第一小学校 教諭

近現代史教材・授業作り研究会 会員

社会科におけるデジタル教材開発、討論の実践のほか、社会科と国語科をリンクさせ、表現力や意見を発信する力を高める取り組みも行っている。

共著として『ワークショップ型授業で社会科が変わる』(上条春夫・江間史明編著 図書文化)に2本の実践を掲載する。

コメント