1 はじめに

本記事は、兵庫県教育委員会が阪神・淡路大震災の教訓を生かすために設置した震災・学校支援チームEARTHによって執筆されました。

これまでのEARTHの活動の中で蓄積されたノウハウを体系化した、「EARTHハンドブック」の紹介記事です。本記事では、ハンドブックの中でも第2章「災害派遣時の活動」の内容を紹介いたします。この章では、災害発生の際の避難所の設営・教育の早期再開に向けた流れ、留意点などが紹介されています。下記のURLからハンドブックをDLし、ご活用ください。

http://www.hyogo-c.ed.jp/~kikaku-bo/EARTHhandbook/

この記事は3章からなるシリーズです。他の記事も是非ご参照ください。

第1章

マイイエローページ(震災・学校支援チームEARTHハンドブック) | EDUPEDIA

第2章

災害派遣時の活動(震災・学校支援チームEARTHハンドブック) | EDUPEDIA

第3章

平時の活動(震災・学校支援チームEARTHハンドブック) | EDUPEDIA

2 ハンドブック掲載内容例

ハンドブック掲載内容の例を紹介いたします。

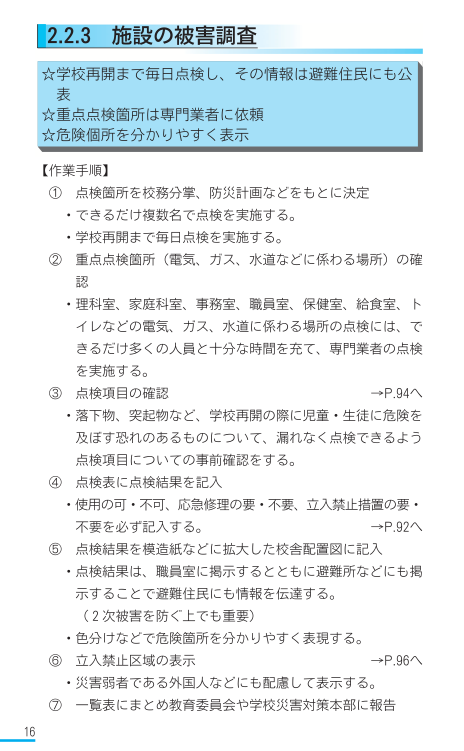

第2章、P.16 2.2.3施設の被害調査

このように、体系的・かつ使いやすく災害時にすべきことがまとめられています。

3 ハンドブック掲載内容詳細

ハンドブックの掲載内容詳細を簡単に紹介いたします。実際に活用される場合は、下記URLからDLして下さい。( http://www.hyogo-c.ed.jp/~kikaku-bo/EARTHhandbook/ )

1 災害発生後の活動一覧

各活動の一覧です。災害の種類・支援場所・要請の内容などに応じて臨機応変に対応します。被災地の災害対策本部や学校の指示に従ってチームで行動し、その内容はEARTH事務局に報告するようにします。

2 学校教育応急対策と教育活動の早期再開

①学校の早期再開までの流れ

学校の早期再開に向けた流れは事前に理解しておき、災害の種類や規模に応じて柔軟に対応するようにします。1週間の流れが記載されています。

②応急教育に向けた流れ

8日目までの応急教育の実施に向けた流れを把握し、職員会議等で組織的に対応します。

③施設の被害調査

作業手順が記載されています。学校再開まで毎日点検し、重点点検箇所は専門業者に依頼します。危険個所をわかりやすく表示し、情報は避難住民にも公表しましょう。

④災害情報の収集と発信

収集・発信すべき情報が記載されています。確かな情報源から入手し、連絡を工夫しましょう。

⑤校区の被害調査

ここに記載されている手順をもとに、心のケアを兼ねて行います。

⑥災害発生後の事務手続き

事務手続きの一覧です。被災者の立場に立った丁寧な対応を心がけます。

⑦活動内容チェックリスト

3 心のケア

①災害による心身の変化

症状は時間経過や年齢などによっても異なるので、特徴を理解しておきます。

②基本的な対応

基本的な対応のコツが記載されています。身体のケアから心のケアに入り、雰囲気作りを大切にします。ストレス反応が激しいときには専門家に相談しましょう。

③年齢に応じた心のケア

年齢によるストレス反応に合わせた対応方法を紹介しています。

④教師の持ち味を生かした心のケア

教師がおこなう心のケアのコツが記載されています。長期的な観察と、保護者や専門家との連携が重要です。

⑤教職員への心のケア・サポート

燃え尽き症候群に陥らないよう、がんばりすぎないことを目標にストレス処理を行います。

⑥EARTH員自身のセルフケア

EARTH内でもストレスチェックを行い、無理は禁物です。

⑦活動内容チェックリスト

4 学校における避難所運営の支援

①避難所開設から運営へ

避難所運営までの流れです。

②避難者の受け入れ

避難者受け入れの概要です。災害弱者への配慮が大切です。

③災害弱者への対応

災害弱者への対応が表になっています。

④避難者数の把握と報告

避難者数の正確な把握はすべての支援の基礎となります。確実に把握し、データは随時更新するようにします。

⑤自治組織づくり

記載されている組織図をもとに自治組織の早期立ち上げを行い、学校の早期再開につなげます。

⑥生活秩序の管理と苦情などへの対応

生活ルールと苦情への対応についてです。開設当初に明確なルールを示すようにします。

⑦救援物資などの受け入れと配布

避難者数と要給食者数を把握し、迅速かつ公平に分配するようにします。

⑧ボランティアの受け入れ方

ボランティア受け入れの流れとボランティアの心構えが記載されています。

⑨避難者への問い合わせや情報提供

情報提供をする場合は、避難者や災害弱者のプライバシーに配慮します。

⑩活動内容チェックリスト

5 学校における食の支援

①非常時における食事

非常時における食事の意義が記されています。食事は生命・健康・体力の維持に欠かせません。

==== ②食料の確保・提供と炊き出し支援

食料を確保して提供するまでの流れが記載されています。

③食事に配慮を要する人への対応

災害弱者への食事には栄養士や心理カウンセラーとの連携が必要です。

④学校給食再開に向けて

給食再開までの手順が記載されています。

⑤活動内容チェックリスト

6 中長期における支援のポイント

①応急教育の実施について

応急教育の概要と留意点についてです。

②教師ができる心のケアプログラム

年齢別の心のケアについて具体的に書かれています。

③避難所解消の手順

概ね7日以内の学校避難所解消を目指します。

④学校給食の再開と食の支援

給食を再開させ、食育のひとつとして今後の学びにも生かします。

4 編集後記

災害が起きるとパニックになってしまい、何をどう対処していいかわからなくなってしまいます。このハンドブックは、混乱する時期に「何を」「どの順番で」「どこに気をつけて」行えばいいのかがわかりやすくまとまっています。ぜひ、災害が起きる前にこのハンドブックを読んで、災害に備えてください。

(編集・文責:EDUPEDIA編集部 高橋遼)

5 協力団体紹介

兵庫県教育委員会では、全国初の組織として震災・学校支援チーム(EARTH)を設置しました。震災の教訓を生かし、県内及び他府県等において震災等があれば、要請に基づき、避難所となった学校の教育復興を支援する活動を行っています。

平成12年の発足以降、これまでに、北海道有珠山噴火をはじめとして、新潟中越地震、スマトラ島沖地震に伴うインド用大津波など、自然災害に見舞われた被災地の学校の児童生徒や教職員への支援活動を行ってきました。また、防災教育に関する後援を通して震災を語り継ぐなど、県内外の防災教育の推進に貢献しています。

EARTH団体HP

コメント