1 はじめに

本記事では、小学校6年の歴史の単元「貴族のくらし」(平安時代)に関する指導案や参考になる資料について、EDUPEDIAサイト内、またはインターネットで閲覧できる記事を紹介いたします。

各教室の実態や先生方のスタイルに合わせてアレンジすることで、より良い授業のヒントになることと思います。

※本単元について、学習指導要領の第6学年では、次のように示されています。

目標(1)国家・社会の発展に大きな働きをした先人の業績や優れた文化遺産について興味・関心と理解を深めるようにするとともに,我が国の歴史や伝統を大切にし,国を愛する心情を育てるようにする。

内容(1)我が国の歴史上の主な事象について,人物の働きや代表的な文化遺産を中心に遺跡や文化財,資料などを活用して調べ,歴史を学ぶ意味を考えるようにするとともに,自分たちの生活の歴史的背景,我が国の歴史や先人の働きについて理解と関心を深めるようにする。

イ 大陸文化の摂取,大化の改新,大仏造営の様子,貴族の生活について調べ,天皇を中心とした政治が確立されたことや日本風の文化が起こったことが分かること。

2 実践紹介

①貴族のくらし 指導案(小学校しゃかいノマド)

平安時代の貴族のくらしを学習する導入として、摂関政治の最盛期を築いた藤原道長の肖像画と和歌を提示し、そこから読み取れることを考察していきます。

そして、隆盛をほこった当時の貴族のやしきの絵を提示し、そこから見てわかる暮らしぶりを考え、さらに発展させて行事や習慣を調べます。

その後、視点を変えて、華やかな文化の反面、精神的なよりどころとして阿弥陀堂が建立された理由を考えることで、当時の社会をより立体的に把握できるような工夫がなされています。

②昔のくらしを調べる授業(北俊夫・編)

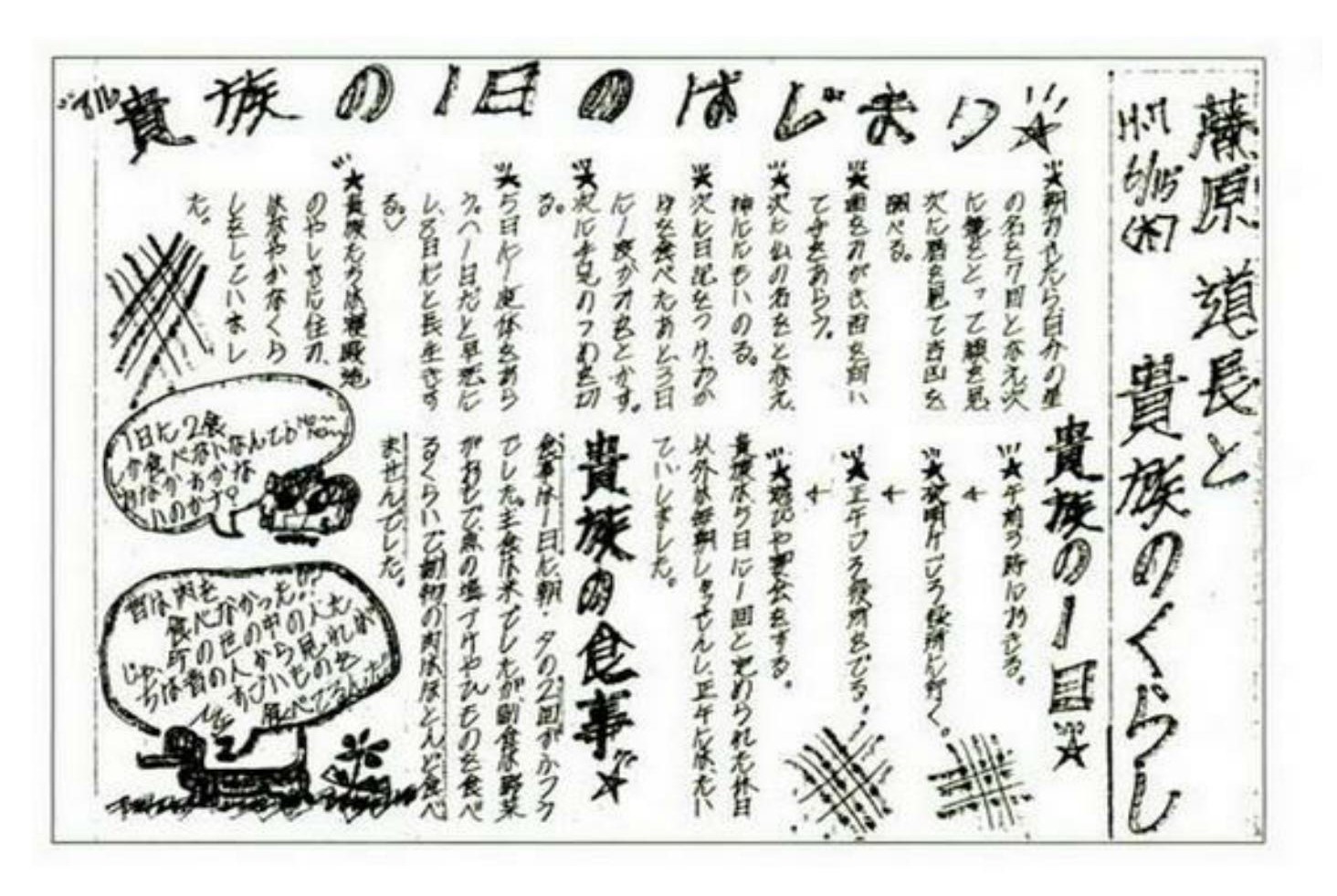

実際に経験したことのない未知の「貴族のくらし」の学習において、身近な「くらし」に焦点を当て、想像力を刺激する資料と作業的学習活動を取り入れることで、生き生きとした授業を展開しています。

肖像画、想像図、映像資料などの視覚から考え、それらの考えを総合して新聞としてまとめて理解の定着を図っています。

③貴族のくらし(TOSSランド)

有田和正氏の「調べる力・考える力を鍛えるワーク」(明治図書)の題材を用いて、「貴族のくらし」の授業を展開しています。

教科書の「貴族のくらし」の絵から想像を働かせ、そこに出てくる寝殿造りの邸宅を当時のくらしと照らし合わせながら、広さやその意味を説明します。

また、好奇心を持ちそうな「美人・トイレ・寿命」の視点から、「貴族のくらし」に迫り、教科書には記されていない人々のくらしをより身近に感じられる工夫がなされています。

④平安の文化(Nippon_hyojun)

平安時代の貴族のやしきの様子を絵から読み解いていきます。平安時代の貴族はどんなくらしをしていたのか、①寝殿造りの邸宅、②教養として身に着けていた雅楽、③遊びや手紙の役割を果たした和歌を取り上げ、華やかな貴族の宮廷生活を紹介しています。

コメント