1 はじめに

この記事は、2019年7月10日に東広島市で行われたイベント「未来の学校を考える -幼児教育から大学教育までの実践者を交えて-vol.1」の様子を取材し、編集したものです。

このイベントでは、幼児教育から大学教育に関わるゲストがそれぞれの取り組みや問題意識を共有した後、参加者を交えて議論が行われました。この記事では各ゲストの事例発表の部分をご紹介します。

ゲスト紹介

◯認定こども園さざなみの森 園長 難波元實(なんばもとみ)先生

◯小学校教員 H・W先生

◯高校魅力化コーディネーター 取釜宏行(とりかまひろゆき)さん

◯広島大学助教授 杉川幸太(すぎかわこうた)先生

2 認定こども園さざなみの森 園長 難波元實先生

難波先生の問題意識

私は東広島市にある認定こども園、さざなみの森の園長をしています。

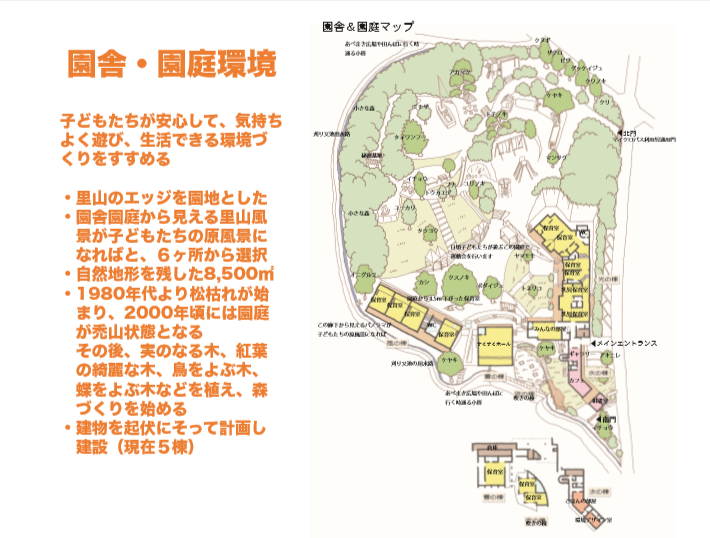

近年、子どもを取り巻く環境の変化によって「時間」「空間」「仲間」の「3間」が失われています。さざなみの森では、その3間を作るための「里山保育」をしています。

さざなみの森の取り組み

さざなみの森では、里山をいかに子どもたちに提供するかということを考えて環境づくりをしています。

また子どもたちが自然を直接体験することを重視して、色々な里山活動を行なっています。

あべまき広場

地域の農家の裏山を子どもたちの日常的な活動の場としています。親子で遊びながら草刈りや竹の整理をして、広場の整備も行います。

お米づくり、川あそび

1年を通して、泥遊び、田植え、カエル取り、あぜ道散歩、カカシづくり、稲刈り、脱穀、収穫祭などのお米づくり活動を体験します。収穫後は、お世話になった農家の方から保護者が新米を購入して、自分たちで作ったお米を自分たちで食べるしくみになっています。

また、田んぼでの活動から、「この水はどこから来るんだろう?」と用水路を辿っていく遊びが展開していきます。泥んこになった後は、五右衛門風呂で汚れを落とします。

飼育動物体験

メダカや金魚、幼虫などは飼育箱で観察しますが、園には飼育動物がいないため、近所の農家のヤギやニワトリと一緒に散歩に出かけることで、子どもたちと動物が触れ合っています。

食べられる園庭

園庭で野菜やブルーベリーなどを育てています。子どもたち自身で育てて調理して食べるという経験は楽しいですし、それによって食べたことのない野菜でも挑戦する勇気が湧いてきます。

このように、身近にある資源をいかに活用するかということがとても大切だと思います。

3 めざす里山保育とは

私の目指している里山保育は、子どもにとっては五感を育てるもの、大人にとってはみんなで子育てをすること、地域にとっては持続可能なコミュニティづくりです。

スタッフや保護者、地域の方も含めた周りの大人が、それぞれのできる範囲で楽しく関わるころができる里山保育になればと思っています。

4 小学校教員 H・W先生

H・W先生の理想

私の目標は「授業で勝負できる教員」になることです。とりわけ授業で大切にしたいと考えているのが、

◯面白さ

◯日常とのつながり

◯自己効力感の向上

◯当たり前を疑う姿勢

の4つです。

授業の中でこれらを実現するためには、

◯教室が子どもたち一人ひとりにとって居心地の良い空間であること

◯教師と子どもが個人としてお互いを尊重し合える関係であること

が必要だと考えています。

理想と現実のギャップ

小学校教員は、学級担任制であることが大きな魅力です。専科を除く全ての授業時間に加え、休み時間、給食、掃除の時間もずっと子どもたちと関わることができます。また、教科の枠をこえて柔軟に授業をデザインすることができますし、クラスの係活動や行事など教科外の活動にも力を注ぐことができます。

一方で、トラブル対応や成績管理、校務分掌など、子どもと過ごす時間以外の裏方仕事も多岐にわたるため、効率的な事務処理能力が求められます。また、「人格の完成に終わりはない」とも言うように、ワークライフバランスを考えてメリハリをつけて働く必要がありますが、ここにもかなり難しさがあります。

結局、小学校教員個人の能力が児童の人格形成に直結するのだということを感じました。

学びをめぐる課題

子どもたちの学びに関して、次の3つが課題だと考えています。

◯教材研究の時間を確保することと質を担保すること

◯教室でしかできない学びを提供すること

◯子どもたちにとっての意義・価値の創造

大学院での研究

私は現在小学校を休職して、大学院で勉強をしています。研究テーマは「論争的な社会問題を題材とした小学校の社会科の授業開発」です。具体的には、人との対立や葛藤の場面に着目して社会問題について考えていく中で、「自分で当たり前だと思っていたことが実は当たり前ではないのかもしれない」と気づいたり、子どもたち自身が自分の言葉でその問題について語ったり、またそのような学習と社会とのつながりを意識する中で、子どもたちの自己有用感、自己効力感、満足感に直結させられないかと考えています。

学校でしかできない学びの創造に向けて、授業でのアプローチを変えていければと思っています。

5 高校魅力化コーディネーター 取釜宏行さん

自己紹介

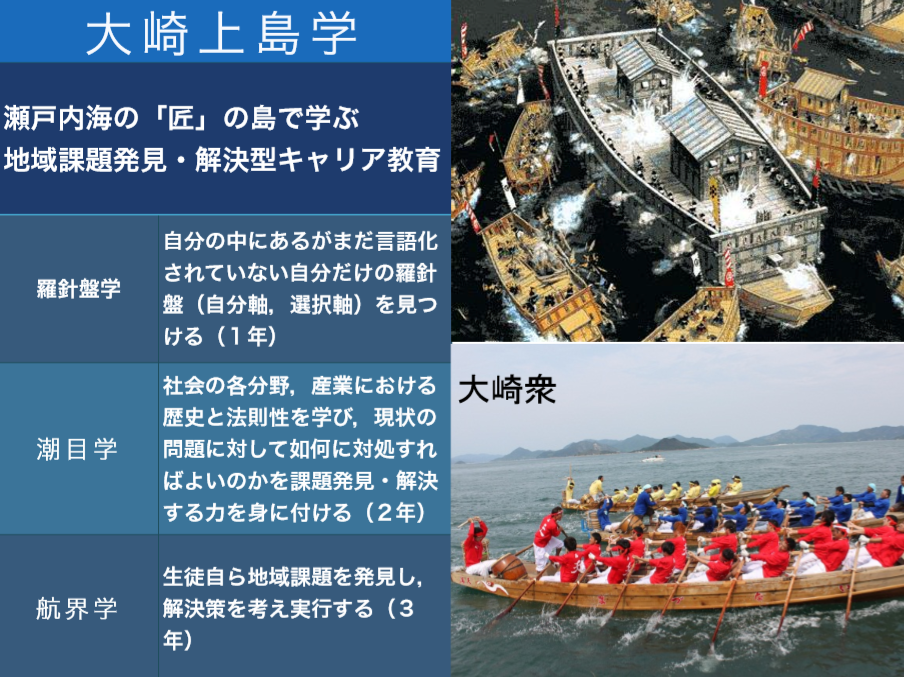

私は大崎上島という広島県の離島出身で、島にある大崎海星高校で魅力化コーディネーターという仕事をしています。魅力化コーディネーターというのは、「社会に開かれた学校づくりを推進する専門人材」です。

今の高校は「学びが社会と乖離しすぎている」と言われています。でも学校の外と学校の中をつなげるというのは、忙しい学校の先生にとってはなかなか難しいことです。だからそのための専門人材が必要だということで、魅力化コーディネーターが配置されています。

高校魅力化が始まるまで

この「大崎海星高校魅力化プロジェクト」は6年前に始まりました。

大崎上島は人口7500人ほどの離島で、そこにある唯一の高校だった大崎海星高校は、生徒数が基準を下回っていたことで統廃合の対象になっていました。しかしこの高校がなくなってしまえば町としての存続が危うくなります。県立の高校ですが、これは高校だけの問題ではないということで、大崎上島町がまちづくりとして大崎海星高校の支援を始めました。

大崎海星高校の取り組み

具体的に取り組んだのは、「生徒の全国募集」「公営塾の設置」「教育内容の魅力化」の3つです。教育内容の魅力化というのは、総合的な学習の時間を切り口にして、学校の教科だけではなく社会と接続した実践的な学びをデザインすることです。

大崎海星高校の場合は、総合的な学習の時間を「大崎上島学」と名付けて、1年ごとに段階を踏んでこのようなコンセプトで学んでいます。

6年間をふりかえって

プロジェクトが始まった当初は地域・社会と学校とが分断されている状態でした。社会を経験したことのある先生もほとんどおらず、これまで学校での学びを外とつなげる取り組みもなかったので、誰もイメージを持つことができないことが課題でした。その解決策として、私がコーディネーターという役割で学校に入ったり、魅力化推進チームを立ち上げて外部の人と一緒に「この子達に本当に必要な学びは何だろう」と考えたりしました。

そして6年経った今年度は、全教職員で集まって自己紹介をしながら自分たちの目指していることを共有していく場が設けられたりするようになりました。

ここまでの成果として、生徒数が増えて、地元だけではなく全国から生徒が来てくれるようになりました。現在は全校生徒100人のうち14人は県外から来ています。また、この取り組みが1時間のドキュメンタリー番組として放送されるようになったり、少しずつ面白くなってきています。

こんな風に、少しずつ取り組んでいけば6年間でもここまで変わります。新しいことばかりなので、まずは「やってみよう」という気持ちで取り組んでいます。

現在取り組んでいることは2つあります。1つ目は教科横断型授業の実施です。昨年度から取り組んでいますが、なかなか難しいテーマです。そして2つ目が、幼小中高大と縦の教育をつないでいくことです。これも、高校は県の所管、小中学校は町の所管であることもあって難しいのですが、そこをどうしていこうかと考えているところです。

6 広島大学助教授 杉川幸太先生

自己紹介

杉川と言います。よろしくお願いします。

私は大学教員になる前に、一度民間企業に就職しています。東レ株式会社の先端融合研究所という、繊維をバイオ製品に変えるための研究などをしている場所で働いていました。そこを辞めて広島大学に来てから5年が経ちます。

私が教育に本腰を入れようと思ったのは、松田孝先生という、当時東京の公立小学校の校長だった方との出会いがきっかけです。松田先生はICT教育の先駆者で、「国がやらないなら自分がやる」と言ってiPadを全生徒分調達して配った方です。

その授業を見学に行った時、私からしたらビックリするような授業をされていて、そういう授業を受けた子が大学に来たときや社会に出た時に、高等教育や企業は彼らが生きる場所を与えられるのだろうかと感じました。そこで、自分が関われる教育機関は大学なので、大学教員になったという感じです。

今やっていることを一部紹介します。

「おもしろラボ」の運営

おもしろラボというのは、学生が主催運営している場です。

もともと広大の工学部の部屋だった場所をオープンスペースにして、「大学では普通できないようなことをできる場所にしよう」ということで学生と一緒に運営しています。

学生は大学との交渉が色々と難しく、教員と大学との方がやりやすくなるので、一緒にルールを作ったりしながら自由な場にしていこうと思っています。

ほたる荘

ほたる荘は、広島県東広島市の志和という地域にあるかやぶき民家です。もともと空き家だったのを、学生や地域の方々と改修して図書室にしました。ほたる荘に来る地域の方々が本を持ってきてくれます。

地域の方々に関わりを持ってもらおうと思っていて、子どもたちのワークショップをしたり、流しそうめんをしたり、畑を作ったりもしています。最近は、学生達とかやぶき作りをしたり、ロックの演奏があったり、燻製をしたりと、色々なことが起こっています。

あとは最近、蔵を改修して作った場所が、「つくれば工房」という、ものづくりを通して子どもたちが学ぶ場になりました。

杉川先生の問題意識

実は私も小中学校への問題意識をかなり持っています。

ほたる荘をやっていても、幼稚園や高校、大学にはいろんな選択肢が増えてきているのに対して、義務教育の小中学校の選択肢が非常に少ないのではないかと感じます。

そのようななかで、つくれば工房は「とにかくやってみよう」ということで始まったところです。

大学教員をやっていて感じるのは、「誰もハッピーにならない改革風アクション」。これは大学が代表格ですが、「何か変えなきゃいけない」「文部科学省からお金をもらってるからそれに合わせてやらなきゃいけない」、結果「全部をまじめにやらなきゃいけない」という大変な状況になっているのが最近の現状だと思います。

まとめると、教育をするのは学校だけではないので、教育に問題意識を持っている人が、それぞれのフィールドで良い世の中にするために動いていくことが大事なのではなかろうかと思います。

7 プロフィール

難波 元實

認定こども園さざなみの森、園長。

東広島市の市街より少し離れた森を切り開いたところに広い園庭を構えるこども園。子ども達の主体性を考えて自由にのびのびと、遊びを通して学ぶスタイルのこども園を運営する。子どもたち自身が自ら伸びよう、発揮しようという力を信じて見守るという教育方針のこども園である。

H・W

小学校教諭(休職中)。

教育大学卒業後、福岡県の小学校で5年間教鞭をとる。2019年4月、休職して広島大学大学院教育学研究科へ入学。「論争問題における社会科学習」をテーマに大学院で学びを深める日々。

取釜 宏行

広島県立大崎海星高校の魅力化推進コーディネーター。

大学時代の夢は「社会科の教諭でサッカー部顧問」。それが、今ではこれまでに存在しなかった立場で公教育と関わりをもつ。広島県内初のコーディネーターとして、先生を希望する学生らに新しい選択肢を提示している。株式会社しまのみらい代表取締役。

杉川 幸太

広島大学大学院工学研究科 応用化学講座 助教。

大学院卒業後、一般企業に就職。その後、現職に。「社会への出口である大学が変わらないと意味が無い」という危機感から研究者としてだけではなく、教育者として志和でコミュニティをつくる茅葺屋根の図書館であるほたる荘を運営したり、大学内に共創の場おもしろラボをつくったりして学生らに学びの場を提供している。

(2019年7月10日現在)

8 編集後記

幼児教育から大学教育までの話を同時に聞くのは初めてでしたが、縦のつながりだけでなく横の広がりに関しても、子どもたちは今いる教育機関の中だけで育つわけではないということを再認識しました。子どもたちや社会のことを真剣に考えていらっしゃるゲストの方々のお話にはやはり共通している部分が多かったように思います。子どもたちのために、それぞれのフィールドで今できることをやってみるのが大事、というゲストの方々のメッセージがとても印象に残りました。

(取材・編集:EDUPEDIA編集部 平原由羽)

コメント