1 はじめに

本記事は、東日本大震災発生時に、岩手県内の中学校に勤務していた佐藤謙二先生により執筆されました。

(最終更新 2024年2月24日)

2 対応時期

平成23年4月下旬

3 対応方針

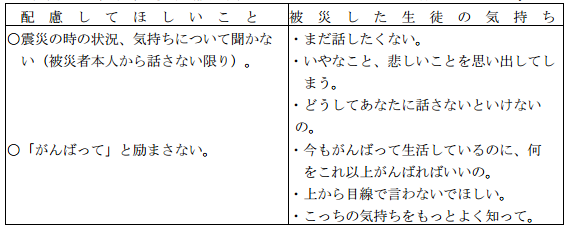

今の生徒の特徴のひとつに「他人の気持ちを察することができない」ことがある(河村茂雄『教師のためのソーシャル・スキル』 )。本校でも相手の気持ちを察する力がやや不足した生徒がいる。被災しない生徒の配慮のない言葉遣いが、被災した生徒への二次的な被害を引き起こすことが懸念された。そこで、H中学校との合同生徒集会を次のような内容で行い、もち対応した。

ねらい

被災した生徒の多いH中学校の実態を理解するなかで、本校を含め被災した生徒に対する言動に配慮が必要であることに気づかせる。

4 対応内容

H中学校の生徒指導の教師(被災者)から配慮してほしいことを話していただく。

5 【成果】

新聞報道や親からの話でH中学校の様子については、ある程度理解していた生徒が多かったが、H中学校の生徒指導の先生の「半数以上の生徒は家がなく、好きな時間にテレビを見られないし、お風呂にも入れない。好きな食べ物も食べられない。部活の道具も全部なく部活もできない」という具体的な話に生徒は言葉を失い、会場の体育館は沈黙した。

また、テレビ等でよく流れていた「がんばって」をなぜ言ってはいけないのか、心にストンと落ちたようだった。また、H中学校の生徒だけでなく、本校の被災した生徒にも配慮のある言動が必要なことを理解できたようだ。

6 編集後記

思春期で多感な時期であり、人間関係にも悩みが多いこの時期に相手の状況を考慮して、発言することを学ばせることは重要であると思います。被災した生徒への二次的な被害が防がれることを願います。

(編集・文責:EDUPEDIA編集部 西島宗直)

7 協力団体紹介

朝日新聞東京本社 CSR推進部

朝日新聞社は先生方向けに朝日Teachers’ メールを毎週発行し、授業に使える記事などの情報を配信しています。そのホームページ「朝日Teachers’ メール 資料室」( https://www.asahi.com/shimbun/TM/ )には、新聞を活用した授業をサポートするためのいろいろなサービスが掲載されています。

関連記事

佐藤先生の震災関係記事については、以下の記事をご参照ください。

被災した生徒のメンタル面・滅失品への対応(佐藤謙二先生) | EDUPEDIA

被災した生徒と被災しない生徒の温度差への対応(佐藤謙二先生) | EDUPEDIA

被災した生徒のストレスへの対応(佐藤謙二先生) | EDUPEDIA

東日本大震災経験者の作った防災チェックリスト(佐藤謙二先生) | EDUPEDIA

学級集団を成長させる教師の言葉がけ(佐藤謙二先生) | EDUPEDIA

学級集団の成長度を見るアンケート(佐藤謙二先生) | EDUPEDIA

東日本大震災の時、避難所にあればよかった20の物品(佐藤謙二先生) | EDUPEDIA

コメント