筆算は習得に多くの過程が必要

小数÷小数のわり算の筆算は5年生にとっての鬼門です。1時間ごとに新しい技術を習得しなくてはならず、8段もある筆算を書く必要があります。

「小数のわり算」躓きの分析と対応【教材】 | EDUPEDIA

ノートにきれいに筆算を書くことだけでも難しい子どもはいるでしょうし、たさんの計算を繰り返すことが難しい子どもも少なくないでしょう。

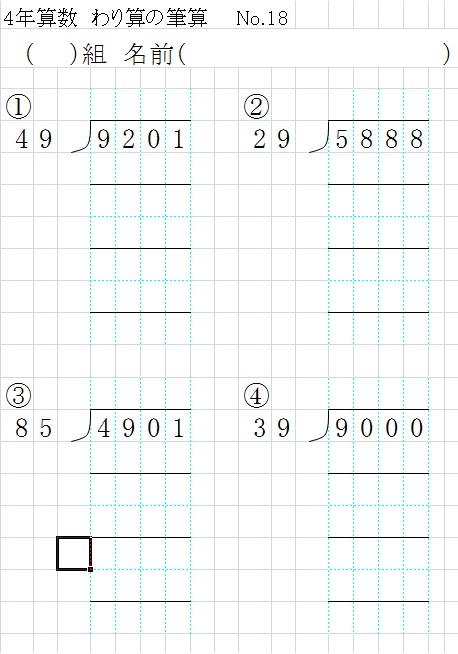

例えば4年生「2桁でわるわり算の筆算」で

3679÷15

ができるようになるまでには教科書通りに普通にやれば8時間はかかり、大きく分けて8の過程を学習します。

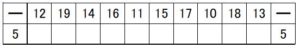

2桁÷2桁あまりなし→2桁÷2桁あまりあり→3桁÷2桁商の見積もり無変更→3桁÷2桁商の見積もり要変更(1回変更)→3桁÷2桁商の見積もり要変更(2回以上変更)→3桁÷2桁 商が2桁あまりなし→3桁÷2桁 商が2桁あまりあり→4桁÷2桁 商が3か2桁

などと、内容が細かく分けられて段階を追って難しくなるように教科書に載っています。実際には「1の位に0がたつ」等、もう少し細かいケースを加えて、技術の習得には複雑な課程があります。

それぞれの過程を授業でやっていく際に、教科書に載っている例題を説明して教師と一緒に解いた後で、各過程に沿った内容の補充問題をさせると子供の理解も定着も確実になっていくと思います。

苦手な子どもの負担を減らす

ところが、理解や計算(わり算をするためにはかけ算・引き算が必要ですね)が苦手な子供にかぎって、書くのが遅い、書くのが雑、計算が嫌いという「苦手」を持っている傾向があり、そうなると三重苦、四重苦という状況が生まれてしまいます。

そんな子供に教科書に載っている問題をノートに写してノートを使って筆算をさせるのは無理があります。

また、意外と補充問題は教師の手元にありません。教科書に載っている問題だけでは少ないですし、計算ドリルの問題を授業中にさせるには問題数が多い上に、前述した「書くのが苦手」な子供にとっては負担です。

そこで、子供の負荷を減らすためにあらかじめ例題の類題を補充問題としてプリントを作ってみました。下の添付ファイルをダウンロードしてください。2年生から5年生まで、小学校で習う筆算を網羅しています。

2年生~5年生を網羅した筆算プリントF

1枚に4問~6問の筆算問題が載っているだけなので、子供にとっても大人にとっても負担感が少なく、リズムよく学習に取り組めます。

特に数式を入れたりマクロを入れたりしていないシンプルなファイルなので、簡単に新しく問題を作ることもできます。

これを使えば、

1.教科書に載っている問題をノートに書き写す手間がなくなる。

2.マス目があるため、縦、横のラインが崩れない。

3.1・2によって、子供は筆算のメカニズムの理解・習得だけに力を注ぐことができる。

4.4問(~6問)しかないので、子供の負担感が軽減される。

5.4問(~6問)しかないので、教師はプリントを持ってこさせてすぐに○つけができる。(=行列が伸びない。)

6.印刷されているので、ノートに書いた雑な筆算を見るより、教師が楽に○つけができる。

7.補充問題が充実し、習熟が進む。

8.放課後に居残り学習で利用してもすぐに終わるのでテンポよく学習ができる。(2枚ぐらいさせて、できたらスパンと○つけをして、「さようなら」を言ってあげるといいですね。)

等の利点があります。

教科書問題や他のプリントと併用しながら、テンポよく学習を進めてください。すぐに〇×をつけて、できるまでやらせることが子供に筆算の力を付けるコツです。

筆算に関してはEDUPEDIAにはたくさんの記事が載っています。

小学校で習う筆算(2年生~5年生)を網羅、手軽に使えるミニプリント【教材】 | EDUPEDIA

筆算の力を積み上げていくために【教材】 | EDUPEDIA

「補習」落ちこぼしをどうするか | EDUPEDIA

.

等も、是非ご参照ください。

コメント