1 <はじめに>

学校に来ている日がいかに貴重か、休みの日の過ごし方がどれだけ重要かを感じて欲しくて考えた授業です。

算数を使って、1年間に何日学校に来ているかを計算します。通常の算数のように、答えへの道が示されていない分、多くの発想の転換が必要になります。

頭の体操的な内容ではありますが、塾などに行って通常の授業に退屈している子ほど集中する様子が見られ、算数の苦手な子も巻き込んで進む姿が見られました。その分、自分で導いた答えへの思いも強く、物語をベースにした道徳と比べても、しっかり考えてくれたと思います。

※4〜6年生を対象に実践してみましたが、4年生ではなかなか答えにたどりつく子が少なく、途中で諦めてしまう子が出てしまいました。一方、5〜6年生では、答えにたどり着いたり、あと一歩までできた子が多く、盛り上がりました。

2 <授業概要>

1年間で学校に通っているのは何日?

◆条件

春休みは1週間(7日)

夏休みは5週間(35日)

冬休みは2週間(14日)

祝日は年間15日

→土日と重なったら、次の月曜日が休みになる

(=ハッピーマンデー)

問題プリント

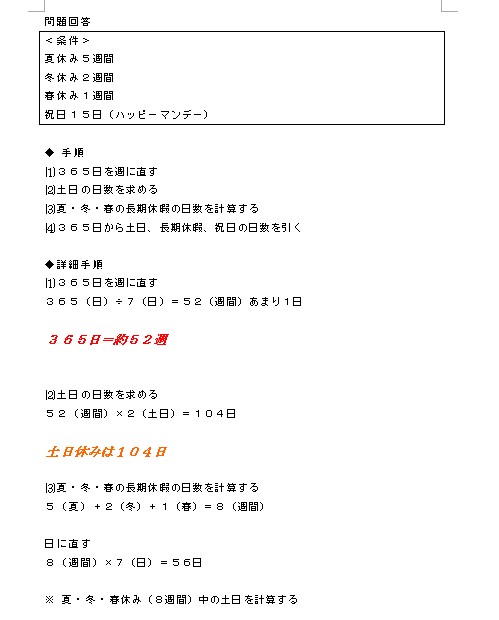

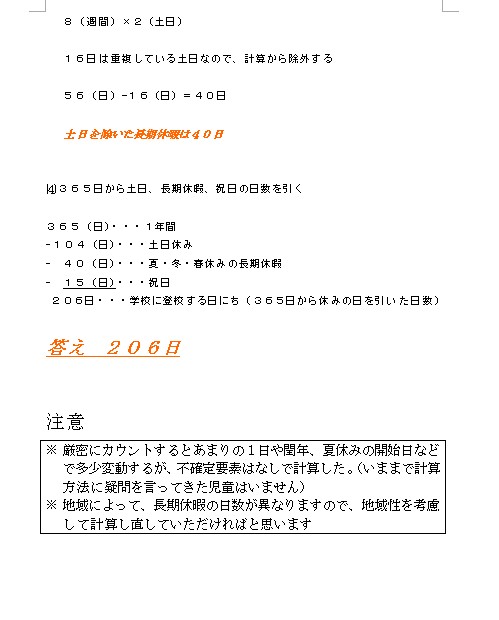

回答例

3 <指導目標>

⑴自分の生活を数値化することで、生活習慣を見直してみる

年間に登校するのは206日であるという計算結果から、365日の内三分の一は休みであるという事実に気付かせる。そして、休みの日の過ごし方次第で、自分の成長が変わることを実感し、自発的な生活改善を促す。

⑵問題を考える力を身につける

自分で回答を求めるための計算式を考えることで、算数は問題を解く受動的なものではなく、能動的に課題を解決するためのツールであることを実感する。(思考力、判断力の活用)

4 <準備するもの>

- ワークシート

- ホワイトボード(画用紙)

- ボードペン(マーカー)

- 回答プリント

※ 地域によって、長期休暇の日数が異なりますので、地域性を考慮して計算し直していただければと思います

5 <授業の流れ>

① 導入(約5分)

◆ 導入の意味

- 最初に子どもを授業に引き込む

- 普段の生活で使われている言葉にも多くの意味が込められていることを実感する

- 次の問題のヒントになっている

授業に入る前に、導入として「1日・1週間・1ヶ月・1年」についての話をする。これは、以下で、条件をもとに1年間の間に学校に来ている日数を計算するときのヒントとなっている。

本題の計算をするときには、1年間を「365日=52週間」であるという発想が必要となるので、1週間の説明部分を印象づけるように意識したい。

あくまで導入であるので、時間をかけずにテンポよく説明していくとよい。

◆黒板に縦に、1日、1週間、1ヶ月、1年と書いておく。

「はじめにみなさんにクイズを出します。みなさんは毎日、1日、1週間、1ヶ月、1年、という単位を目にしますが、なぜこのように呼ぶのか考えたことはありますか?」

Q なぜ1日というのでしょう?

A 太陽が地球を1周する期間を表しているので、太陽を意味する「日」の字が使われている。

→少し考えたら「日って漢字があるから太陽のことでしょ」というと、次々に「なるほど」「そういうことか」と続いてその後の質問にも、考えをめぐらせてくれる。

Q なぜ1ヶ月という?

A(昔は)月が満月からかけて行ってまた満月に戻るまでの期間を表しているので、1ヶ月という。

→1日の流れからすぐに答えがでる

Q なぜ1年という?

A「年」という漢字は、元は「稲」を表していた。「稲」が取れるのは1年に1回だったので、その期間を1年と呼ぶようになった。

→これは子どもには発想しにくいので、でなければすぐに答えを伝えてもよい。

Q では1週間は?

Aキリスト教で神様が世界から人間を作るまでにかかった期間が6日間。そして次の日に神様は休んだ。この世界ができて神様が休んだまでを1周と考える、なので7日間を1週間と呼んでいる。

→これは、神様が休んだ日曜日が休みになっていることにもつながっている。(本筋ではないが、土曜日が休みなのは、もともと江戸時代〜明治では月に6日休みだった。1週間に休みが1日だと、休みが減ってしまった。そこで減った休みを補うために設定された。)

「この話は、あとの問題のヒントになっているので、覚えておくといいですよ」

と声かけをする。

1日 =太陽が地球を1周する期間を1日

1週間 =神様が世界を作った期間

1ヶ月 =満月からまた満月に戻るまでの期間

1年 = 稲が取れる期間

② 本題<問題プリントの配布・説明>

予想

「みなさんは、1年間に何日学校に来ていると思いますか?」

→「300日」「250日くらい?」

「今から、みなさんには1年間に何日学校に来ているか、計算して求めてもらいます。問題プリントを配りますので、手元に来たら名前を書いて、読んでいてください。」

「全員配られましたか?では、説明します。まず最初に、プリントの上にある条件をみてください。」

「春休み1週間、夏休み5週間、冬休みは2週間、1年間の祝日の数は、15日です。(2016年5月現在)祝日は土日と重なると、次の月曜日に回されて休みになる、ハッピーマンデー方式です。ではこの条件をもとに、1年間に学校に行く日数を計算してください。では始めましょう。」

③ 個人で考える(約10分)

まずは個人で考えてみます。頭の回転の速い子は、すぐに解いてしまう可能性がありますが、答えは教えず、「本当かな?」といって考えさせましょう。

できない子には、導入のヒントから考えさせたり、「条件以外に休みの日ってある?」などと声かけをして、土日の日数を求めさせる発想に誘導しましょう。

④ 班で話し合い(約10分)

班にして相談して、みんなの意見を聞き答えを求める。その時にホワイトボードとボードペン(もしくは画用紙とマーカーペン)を渡して、班で求めた答えを書かせる。

「次は班で話し合いをします。一人ずつ考えた答えを発表して、全員発表した後、班でさらに考えて、ホワイトボードに答えを書いてください。もし計算が途中の人も、こんな考え方でやってみたという意見を言ってくださいね。なおこの時間は、他の班の答えをうっかり見たりしないために、必ず席について考えてください。では始めましょう。」

自信をもって正解を出している子どもはほとんどいないので、自分の考えを一生懸命説明する様子がみられる。また自分とは違う考えで計算した子どもと、積極的に意見を交換する様子がみられた。

算数が苦手な子は、なかなか意見を言えない可能性があるので、個人で考える時間の時に、なるべくヒントを伝えて、話し合いでも発表する意見を持つ状態にしておく。

④ 答え合わせ

全班一斉にホワイトボードをあげて発表させ、教師は黒板に答えを書いていく。答えを全て書き終わったあと、答えに自信のある班にはどうやって考えたのかを説明させる。

(すべての班に説明させると時間がなくなるので、1つの班に言わせて、「それ以外の考えの班」「付け足しのある班」などして効率よく考えを出させた)

その後、教師が答えを黒板に書いていく。答えを書き進める度に、子どもたちの歓声や残念な声があがり、黒板に注目するようになる。

⑤ 感想

黒板に書いた答えの「206日」を指して、何か感想はないか問いかける。

「以外に少ない」「もっと学校に行っているかと思った」「もっと休みたい」などいろんな意見がでる。

「けっこう休みが多い」という意見が出た時に、「休みは何日ある?」と問いかける。(意見がでなければ教師から問いかける。)

「365ー206=159(日)」という答えが出たら、「1年間の365日のうち、休みは159日です。この数をみなさんはどう思いますか?休みの日にみなさんが何をしているかを考えて、感想を書いてみましょう。」

・意外と休みが多いから、休日も何か頑張ってみたい

・学校って毎日あるかと思ったけど、そうでもなかった。

・学校に行ってない159日で、たくさんのことができると思った。

・休みは野球を習っているから、159日もあればすごいうまくなれると思った。

・休みの日にゴロゴロするのがもったいなく思った。

など感想が出た。

最後に、「この授業をきっかけに、みなさんの休日の過ごし方をもう一度考えて、休日をもっと意味のある日にしてくれたらいいなと先生は思います。」とまとめた。

コメント