1 はじめに

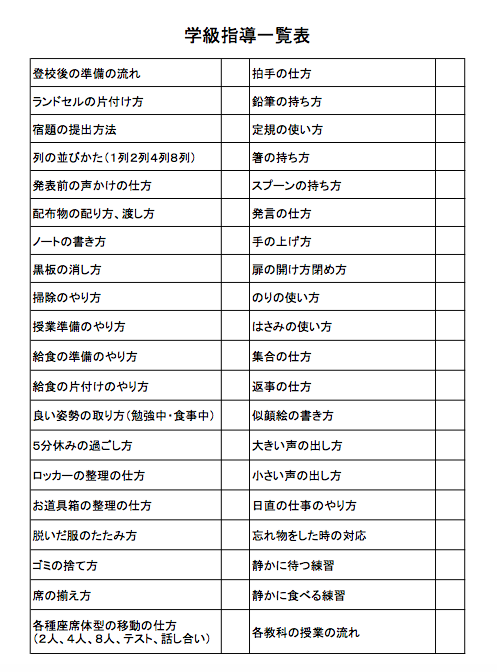

学級開きでは「しつけ」の指導が非常に重要です。

一方で、クラスで過ごすために、それ以外にもたくさんのルールを教えています。

これらは決して他の環境で必要なことではありません。

しかし、統一したやり方を覚えると戸惑うことが減るため、安心安定の学級生活には欠かせないものです。

という訳で以下にしつけ以外のルールをリストアップしてみました。

Excelデータ:

学級指導一覧表.xlsx

※「しつけ」なのか、それ以外のルールなのか迷ったものが多々ありますが、あくまで参考ということでよろしくお願いします。

上記のルールを一つずつ説明して練習します。

私は学級経営で大事なのは「練習」だと思っています。

練習と考えると、楽しく取り組めますし、先生も余裕を持って指導できます。

練習だから怒る必要もないし、「修行を始めます!」と言ったら子どもはノリノリで覚えます。

多くの場合、子どもは練習すればほとんどのことはできます。

一例ですが、学校で「だらしなくてどうしようもない。」とレッテルを貼られた高校生が、アルバイト中はキビキビ働くしっかりもの、ということはよくあります。

これは、アルバイトや仕事には「研修」というシステムがあり練習して覚えることができるからです。

子どもができなくて「なんでできないの!言ったでしょ!」と叱っている先生を見ることがありますが、言っただけでできる子など一部の優秀な子だけです。

適度にプレッシャーをかけることも時には必要ですが、無茶なことを言っては子どもの信頼を無くしてしまいます。

まずは「できるようになるための練習」を考えるのはいかがでしょうか?

2 終わりに

個人的なものなので使いづらい部分もあるかと思いますが、ご了承ください。

一つの参考になれば幸いです。

個人的にブログなどしております。よろしければご覧下さい。

ともはる先生の教師生活は崖っぷち

今までのEDUPEDIAへの投稿

(後編)-1-300x169.png)

(後編)-300x169.png)

コメント

コメント一覧 (1件)

しっかり説明すれば、子どもたちも楽しく取り組めそうです。

また、クラスや学校で統一した方が良いものと、そうでないものがありそうですね。

「似顔絵の書き方」のルールが気になりました~